野澤 督(大東文化大学外国語学部英語学科)

「フランス語の先生なのに英語学科にいるんですね」。私が自己紹介をすると、よくこのように言われます。たしかにフランス語の先生が英語学科に所属していることは不思議なことなのかもしれません。しかし、ここにはフランス語を教える上で大切なことが含まれていると私は考えています。

「英語学科所属のフランス語教員」のからくりを簡単に説明しましょう。 大東文化大学外国語学部には日本語学科、中国語学科、英語学科があり、私は英語学科に所属しています。英語学科には2つのコースが設置されています。様々な分野から英語をしっかりと学べる英語コースと、英語とともにフランス語またはドイツ語をしっかりと学べるヨーロッパ2言語コースになります。私はこのコースの英語とフランス語を学ぶ「英仏系」で主に仕事をしており、この特性を活かしたフランス語の学びを提供しようと心がけています。

大東文化大学外国語学部には日本語学科、中国語学科、英語学科があり、私は英語学科に所属しています。英語学科には2つのコースが設置されています。様々な分野から英語をしっかりと学べる英語コースと、英語とともにフランス語またはドイツ語をしっかりと学べるヨーロッパ2言語コースになります。私はこのコースの英語とフランス語を学ぶ「英仏系」で主に仕事をしており、この特性を活かしたフランス語の学びを提供しようと心がけています。

大東文化大学では1学年でおよそ25名の学生が英仏系に登録し、日本人の先生とフランス語を母語とする先生とともに4年間フランス語を学んでいます。また、英仏系に所属していなくても、大東文化大学の学生は、学部を問わず、週1回から週3回のペースでフランス語科目を選択できるようになっています。さらには第三外国語として3年次からフランス語科目を履修し始めることも可能です。様々な形でフランス語を学び始めたり、学び続けたりできる学習環境を整えることで、複数の言語を学んでほしいという大学からのメッセージを発信しています。

複数の言語を学べる環境は大東文化大学の外国語教育の根幹をなしていると言えるでしょう。ここで大事な点は、英語の代わりにフランス語が学べるのではなく、英語とともにフランス語が学べるという点です。どちらかを選択するのではなく、英語もフランス語も学ぶことであらたに見えてくるものがあるのではないでしょうか。複数の言語を学ぶことは、言語を道具ではなく、文化として見ることに通じています。外国語を学ぶ目的の一つはコミュニケーションの手段を増やすことだとよく言われます。私もそう思います。運用能力を高めれば高めるほど人との交流の機会が増えるでしょう。しかし、それは単なる意味の交換にとどまらず、考え方やものの見方の変化へとつながっています。言語はその言語を使用する人や、その言語が使用されている社会がもつ文化や価値観と切っても切れないものです。外国語を学び、使うことは、自己とは異なる文化や価値観と接触することになりますから、その分だけ世界が広がると言えます。

実際、グローバル社会と呼ばれる現代社会ではもはや英語では対処しきれない問題を抱えています。問題に向き合うためには英語以外の言語を駆使して情報収集するだけではなく、その言語が使われている社会の習慣や文化、歴史的背景などにも通じていなくてはなりません。また、複数の言語を学ぶことは多角的に社会を観察する目をもつことと同義です。例えば、フランス語で発信されている情報へアクセスできれば、英語圏が発信する情報とは異なる視点を得ることができます。そこに母語を加えれば3つの視点がもてることになりますから、より相対的にひとつの事象を分析することができるようになります。大東文化大学のヨーロッパ2言語コースでは「読む」「書く」「聞く」「話す」という4技能の向上だけでなく、異文化との向き合い方も含めた外国語教育の実践を目指しています。

こうしたフランス語学習のあり方はなにも高等教育機関に限られるわけではありません。近年でも200校を超える中学や高校でフランス語科目が設置されていると言われていますし、実用フランス語技能検定試験に挑戦する高校生以下の年齢層も少なくありません。国境や言語による区分が意味を持たない現代社会、――こうした社会はどこか遠い国の話ではなく、日本でもすでに見受けられます――、で生きる力を培い、異なるものや人への寛容さをもつためにも、中等教育レベルで複数の外国語を学べる環境を整えることは非常に意味があることです。さらに言えば、学びは一生ですから、世代にとらわれることなく、こうした視点からの外国語の学びがあってもよいのではないでしょうか。

語学学校では老若男女を問わずフランス語を学んでいます。学校へ行かずとも、多くの方がラジオやテレビの講座で複数の言語を学んでいますし、独学でフランス語を勉強し、フランス語で書かれた本を読んだり、フランス映画を鑑賞したり、インターネット上でフランス語のニュースを聴いたりしているでしょう。そこから世界が広がっていきます。だから私たちの身近にフランス語に触れられる機会があり、学びたいと思ったときに学べる環境があることがとても大事なのです。仏検などの検定試験もその一翼を担っています。学びの到達度を確認するために仏検を活用している人は多いですし、検定合格が次の学びのステップへと後押ししてくれます。学び続けることでますます世界は広がり、様々な人と出会えるわけですから。

フランス語の学びを介して人と人とがつながっていく環境を作ることはフランス語教育に携わる者の使命です。つながりを生み出す力こそがことばがもっている力だと伝えたいと思っています。私が担当したNHKラジオ講座「まいにちフランス語」では、入門編ではありますが、話し相手を意識してフランス語を使うことを目標に掲げました。相手がいてこそのことばであり、ことばは他者とともに行動するためにあるというメッセージを届けたかったからです。

教室、ラジオ、検定試験など、フランス語の学びの形は様々で、学びの目的も人それぞれです。しかし、一つ確かなことがあります。それは、フランス語を学んでいる人たちは色々な人と出会い、交流し、ともに生きていく、ということです。大仰なことかもしれませんが、他者とともに生きていることをイメージできるようなフランス語の学びの場を学生たちと築いていきたいと考えています。

週に1度あるかないかの授業の中で、詰め込みにならないよう、急に難しくならないよう、いかにして定着させるかが課題です。ですから、生徒ひとりずつの作業として、発音や問題の回答をひとりずつやってもらったり、文法的な規則を出来る限り生徒自身で考え見つけるようにさせたり、私だけが発信する授業ではなく、皆を巻き込む授業を心がけています。定着のためには、アウトプットが肝要です。そして、実際に出来た!の積み重ねが、フランス語と親しくなる確かな方法だと考えます。

週に1度あるかないかの授業の中で、詰め込みにならないよう、急に難しくならないよう、いかにして定着させるかが課題です。ですから、生徒ひとりずつの作業として、発音や問題の回答をひとりずつやってもらったり、文法的な規則を出来る限り生徒自身で考え見つけるようにさせたり、私だけが発信する授業ではなく、皆を巻き込む授業を心がけています。定着のためには、アウトプットが肝要です。そして、実際に出来た!の積み重ねが、フランス語と親しくなる確かな方法だと考えます。 実を言うと、フランス語の講師になることは、私の長年の夢でした。中学生の時にフランス語と出会ってから、苦しんで楽しんで、時に本気を出し、時にサボって、それでもずっとフランス語と一緒でしたし、フランス語を通して得た経験は語り尽くせません。こんな私だからこそできる授業があるのだと信じています。新しい生徒たちとの出逢いを心待ちにしながら。

実を言うと、フランス語の講師になることは、私の長年の夢でした。中学生の時にフランス語と出会ってから、苦しんで楽しんで、時に本気を出し、時にサボって、それでもずっとフランス語と一緒でしたし、フランス語を通して得た経験は語り尽くせません。こんな私だからこそできる授業があるのだと信じています。新しい生徒たちとの出逢いを心待ちにしながら。

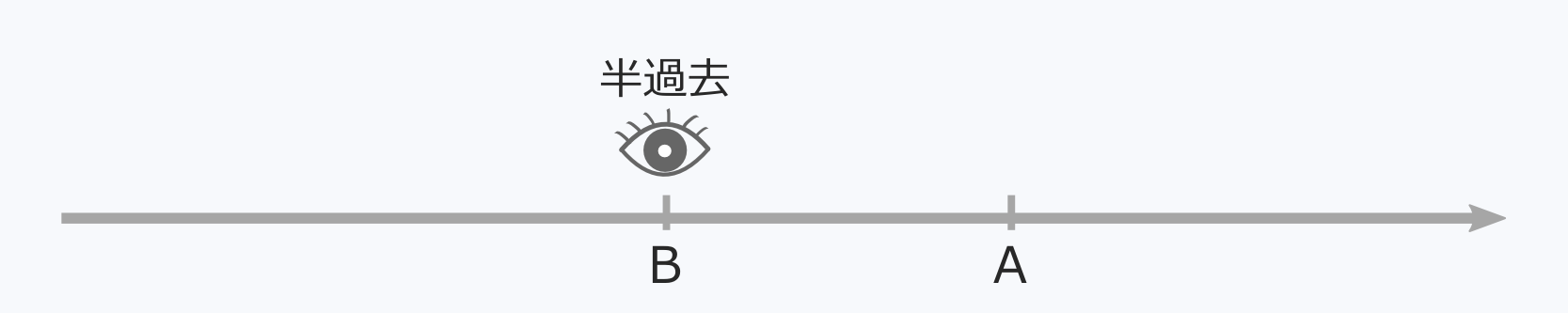

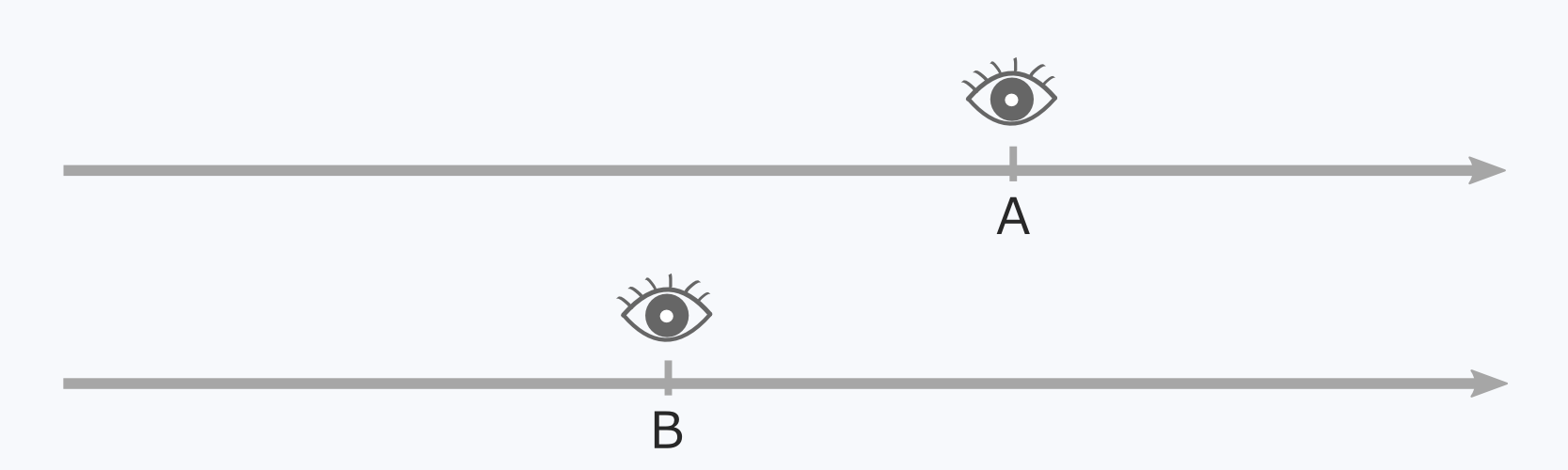

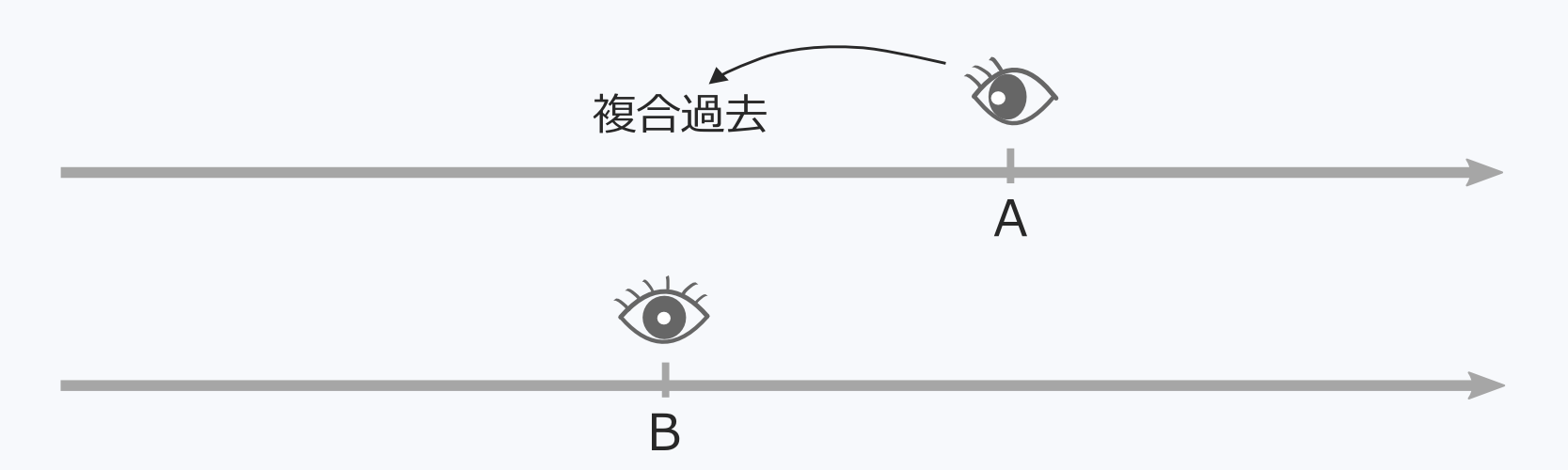

Quel beau temps ! (なんていい天気だろう!)のような感嘆表現を除けば、どんな文にもかならず動詞がひとつ以上含まれます。 従属節や関係節をともなえば、それらの節にも動詞が入っています。通常、抽象性の高い論理的な文章では、動詞よりも名詞表現に情報量の比重が多くかかります。それに対して、日常の平易な文章では、使われる動詞がバリエーションに富み、動詞が何を言おうとしているのかがわからなくては、全体の意味やニュアンスがつかめなくなります。動詞が文章全体の基礎を作っていると言ってもよいでしょう。

Quel beau temps ! (なんていい天気だろう!)のような感嘆表現を除けば、どんな文にもかならず動詞がひとつ以上含まれます。 従属節や関係節をともなえば、それらの節にも動詞が入っています。通常、抽象性の高い論理的な文章では、動詞よりも名詞表現に情報量の比重が多くかかります。それに対して、日常の平易な文章では、使われる動詞がバリエーションに富み、動詞が何を言おうとしているのかがわからなくては、全体の意味やニュアンスがつかめなくなります。動詞が文章全体の基礎を作っていると言ってもよいでしょう。 であって、le Beaujolais nouveau est venu ! ではないこともお分かりですね。ここで用いられる動詞 venir の意味〈来ている〉は行為の開始と終結が同時になされる完了を表す動詞ではありません。一方、arriver は到着という行為が行われた時には到着は完了していますから、継続を表す venir とタイプの異なる、完了を表す動詞です。このあたりの動詞の理解は、

であって、le Beaujolais nouveau est venu ! ではないこともお分かりですね。ここで用いられる動詞 venir の意味〈来ている〉は行為の開始と終結が同時になされる完了を表す動詞ではありません。一方、arriver は到着という行為が行われた時には到着は完了していますから、継続を表す venir とタイプの異なる、完了を表す動詞です。このあたりの動詞の理解は、 現地の方とのコミュニケーションに苦労しましたが、初めて自らの目で見るフランスは実に刺激的で、私はますます勉強の虜となりました。その後は日本でもコミュニケーション能力を培うべく、フランス人の家庭教師についたり専門学校へ通ったりして、大学4年生の夏に2級を取得しました。その年はブルゴーニュ大学の夏季講座に留学し、多くの留学生の方と交流をしました。相変わらずフランス文学への情熱は衰えず、この時は観光もせずに寮の自室で卒業論文の対象となる原書を読み耽る日々でしたが、こうした短期留学の経験を通し、文学内だけではない、フランス語の魅力をより感じることができたと思います。

現地の方とのコミュニケーションに苦労しましたが、初めて自らの目で見るフランスは実に刺激的で、私はますます勉強の虜となりました。その後は日本でもコミュニケーション能力を培うべく、フランス人の家庭教師についたり専門学校へ通ったりして、大学4年生の夏に2級を取得しました。その年はブルゴーニュ大学の夏季講座に留学し、多くの留学生の方と交流をしました。相変わらずフランス文学への情熱は衰えず、この時は観光もせずに寮の自室で卒業論文の対象となる原書を読み耽る日々でしたが、こうした短期留学の経験を通し、文学内だけではない、フランス語の魅力をより感じることができたと思います。 大学で2級取得を目指す学生から、しばしば「2級レベルの単語帳を教えて欲しい」との要望を受けます。しかし、2級レベルで求められるのは、フランス語と日本語が本来全く異なる体系の言語であることを意識しながら学習を進めることです。そのためには、日頃から辞書に示された定義や熟語表現を丁寧に確認し、「フランス語ではこう言うのだな」という表現に出会ったら、自分自身で手を動かして単語帳、表現集を作っていくようにお勧めします。ただぼんやりフランス語の文章を読んだり、聞いたりするのではなく、意識的にフランス語を書く習慣を身につければ、正確な綴りも早く覚えることができ、動詞問題や、書きとり・聞き取り問題など他の筆記式問題でも高得点を獲得できるようになるでしょう。

大学で2級取得を目指す学生から、しばしば「2級レベルの単語帳を教えて欲しい」との要望を受けます。しかし、2級レベルで求められるのは、フランス語と日本語が本来全く異なる体系の言語であることを意識しながら学習を進めることです。そのためには、日頃から辞書に示された定義や熟語表現を丁寧に確認し、「フランス語ではこう言うのだな」という表現に出会ったら、自分自身で手を動かして単語帳、表現集を作っていくようにお勧めします。ただぼんやりフランス語の文章を読んだり、聞いたりするのではなく、意識的にフランス語を書く習慣を身につければ、正確な綴りも早く覚えることができ、動詞問題や、書きとり・聞き取り問題など他の筆記式問題でも高得点を獲得できるようになるでしょう。

そんな乖離を融合するきっかけとなるのが、海外研修です。文学部がヴィシーのカヴィラム、全カリがブルゴーニュ大学付属国際フランス学センター(CIEF)と、それぞれ3週間の海外研修を含む授業を展開しています。夏期研修は高額な費用がかかるために、すべての学生に勧めることができないのが難点ですが、やはり現地に行くことの効果は大きく、研修に参加した学生たちは、秋学期の目つきが違います。自分のフランス語が実際に役に立つことを体験した彼女ら、彼らのモチベーションは驚異的に高まっています。そして、それが協定校への留学につながることも少なくありません。立教では、まだまだ数は十分とは言えませんが、フランスのINALCO、パリ・ディドロ大学、パリ東大学、リヨン第3大学、カナダのシェルブルック大学とケベック大学モントリオール校と協定を結んでおり、毎年多数の学生が出かけます。現地で修得した単位は、卒業単位として認定されるので、応募者が定員を上回る状態が続いています。

そんな乖離を融合するきっかけとなるのが、海外研修です。文学部がヴィシーのカヴィラム、全カリがブルゴーニュ大学付属国際フランス学センター(CIEF)と、それぞれ3週間の海外研修を含む授業を展開しています。夏期研修は高額な費用がかかるために、すべての学生に勧めることができないのが難点ですが、やはり現地に行くことの効果は大きく、研修に参加した学生たちは、秋学期の目つきが違います。自分のフランス語が実際に役に立つことを体験した彼女ら、彼らのモチベーションは驚異的に高まっています。そして、それが協定校への留学につながることも少なくありません。立教では、まだまだ数は十分とは言えませんが、フランスのINALCO、パリ・ディドロ大学、パリ東大学、リヨン第3大学、カナダのシェルブルック大学とケベック大学モントリオール校と協定を結んでおり、毎年多数の学生が出かけます。現地で修得した単位は、卒業単位として認定されるので、応募者が定員を上回る状態が続いています。 私が島根大学に着任して今年で7年目。この地を通して、私自身のフランス語との関わり方が緩やかに、そして心地よいリズムで広がっているのを日々感じる。例えば、社会人に公開している授業では様々な職種の方と出会うのだが、彼らは学外でもフランス語の勉強会を開くほど学びへのモチベーションが高く、好奇心旺盛な眼差しでアドヴァイスを求めてくる。少数ではあるが、仏検受験者としてその方々を会場で迎えるのは感慨深いものである。

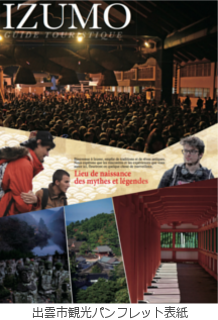

私が島根大学に着任して今年で7年目。この地を通して、私自身のフランス語との関わり方が緩やかに、そして心地よいリズムで広がっているのを日々感じる。例えば、社会人に公開している授業では様々な職種の方と出会うのだが、彼らは学外でもフランス語の勉強会を開くほど学びへのモチベーションが高く、好奇心旺盛な眼差しでアドヴァイスを求めてくる。少数ではあるが、仏検受験者としてその方々を会場で迎えるのは感慨深いものである。 地域でのこうした豊かな繋がりから、フランスを共通項として知り合った方々と地域の国際交流活動の橋渡しができればと2年前に島根県日仏友好協会を立ち上げることになった。教員の立場としても、国際交流活動に関心がある学生のために、先のおもてなしボランティアのように学外でも語学力を活かせる道をつくれないかと、協会や地域の方々と情報交換をしたところ、素晴らしいご縁に巡り会えた。出雲市観光パンフレット「フランス語版」の作成である。

地域でのこうした豊かな繋がりから、フランスを共通項として知り合った方々と地域の国際交流活動の橋渡しができればと2年前に島根県日仏友好協会を立ち上げることになった。教員の立場としても、国際交流活動に関心がある学生のために、先のおもてなしボランティアのように学外でも語学力を活かせる道をつくれないかと、協会や地域の方々と情報交換をしたところ、素晴らしいご縁に巡り会えた。出雲市観光パンフレット「フランス語版」の作成である。 この活動は、留学生にとって地域の文化を通して日本文化に対する理解を深め、自分の国に向けてその魅力を発信する機会となり、日本人の学生にとって学んだ語学を大いに活かしつつ、地元の観光団体や企業との連携を通して観光客誘致・インバウンド推進を目指す地域の在り方について具体的に学ぶ機会となった。地域という最も身近な場で国際交流活動を実践できたのである。

この活動は、留学生にとって地域の文化を通して日本文化に対する理解を深め、自分の国に向けてその魅力を発信する機会となり、日本人の学生にとって学んだ語学を大いに活かしつつ、地元の観光団体や企業との連携を通して観光客誘致・インバウンド推進を目指す地域の在り方について具体的に学ぶ機会となった。地域という最も身近な場で国際交流活動を実践できたのである。

「趣味は語学」とまで公言する私にとって、フランス語は大学院進学と同時に着手した第5外国語で、初めて完全に独学で勉強している言語です。

「趣味は語学」とまで公言する私にとって、フランス語は大学院進学と同時に着手した第5外国語で、初めて完全に独学で勉強している言語です。

このような賞があることを全く知らなかったので、“Surprise!”でした。

このような賞があることを全く知らなかったので、“Surprise!”でした。 私がフランス語に出会ったのはちょうど3年前のブリュッセルでのことでした。ブリュッセルに赴任して初めての海外生活を送ることになった私ですが、当初知っていたのはbonjourやmerciくらい。大学時代に友人が「フランス語は数学やで。90は4×20+10って言うねん。」と困惑気味に話していたことをうっすら記憶していた程度でした。

私がフランス語に出会ったのはちょうど3年前のブリュッセルでのことでした。ブリュッセルに赴任して初めての海外生活を送ることになった私ですが、当初知っていたのはbonjourやmerciくらい。大学時代に友人が「フランス語は数学やで。90は4×20+10って言うねん。」と困惑気味に話していたことをうっすら記憶していた程度でした。

山形大学のフランス語教育では、学生が一つの課題に協力して取り組めるような環境づくりを大切にしています。たとえば定期試験では、筆記にくわえて、必ず会話のテストも課していますが、会話のダイアローグは、ペアで練習することを推奨しています。昼休みの教室からは、会話練習をするグループの笑い声がしばしば聞こえてきます。なかには家に帰ってから、スマホを使ってペアで練習しているという学生もいました。語学の学習は孤独だとしばしば言われますが、やり方次第では、集団で楽しく学ぶこともできるわけです。仏検対策も同様で、団体で受験する学生たちは、休憩時間に問題の出し合いをして、互いに協力しながら試験対策を行っています。

山形大学のフランス語教育では、学生が一つの課題に協力して取り組めるような環境づくりを大切にしています。たとえば定期試験では、筆記にくわえて、必ず会話のテストも課していますが、会話のダイアローグは、ペアで練習することを推奨しています。昼休みの教室からは、会話練習をするグループの笑い声がしばしば聞こえてきます。なかには家に帰ってから、スマホを使ってペアで練習しているという学生もいました。語学の学習は孤独だとしばしば言われますが、やり方次第では、集団で楽しく学ぶこともできるわけです。仏検対策も同様で、団体で受験する学生たちは、休憩時間に問題の出し合いをして、互いに協力しながら試験対策を行っています。 暗唱コンクールでは、フランスの詩や評論文の暗唱に取り組んでもらっています。個人部門のほかに団体部門も設けて、ペアで練習しやすいようにしています。昨年は21名の学生が参加し、朝日出版社、駿河台出版社、白水社各社の協賛を得て、盛会のうちにコンクールを終えることができました。コンクールには留学帰りの4年生も参加してくれ、1年生はその4年生の発音を聞き、流暢さに驚いていました。いずれは何名かの学生に、学外のフランス語コンクールや弁論大会にも挑戦して欲しいと考えています。

暗唱コンクールでは、フランスの詩や評論文の暗唱に取り組んでもらっています。個人部門のほかに団体部門も設けて、ペアで練習しやすいようにしています。昨年は21名の学生が参加し、朝日出版社、駿河台出版社、白水社各社の協賛を得て、盛会のうちにコンクールを終えることができました。コンクールには留学帰りの4年生も参加してくれ、1年生はその4年生の発音を聞き、流暢さに驚いていました。いずれは何名かの学生に、学外のフランス語コンクールや弁論大会にも挑戦して欲しいと考えています。

フランス語の授業は「初級フランス語会話」(通年)があり、選択科目である。ところが、オリンピックの公用語がフランス語であるからといって、スポーツといえばフランス語という発想はあまり広まっていない。フランスとスポーツ、フランス語とスポーツの関わりを模索するうちに、近年、特に高齢者のペタンク人口が急激に増え、見渡すと町内にペタンクのサークルがある地域が多いことに気が付いた。早速、練習用のボールを買い、授業でペタンクのルールを紹介すると、熱心に取り組む学生が出て来た。

フランス語の授業は「初級フランス語会話」(通年)があり、選択科目である。ところが、オリンピックの公用語がフランス語であるからといって、スポーツといえばフランス語という発想はあまり広まっていない。フランスとスポーツ、フランス語とスポーツの関わりを模索するうちに、近年、特に高齢者のペタンク人口が急激に増え、見渡すと町内にペタンクのサークルがある地域が多いことに気が付いた。早速、練習用のボールを買い、授業でペタンクのルールを紹介すると、熱心に取り組む学生が出て来た。 また、日本ペタンク・ブール連盟主催で、昨年、大学生の全国ペタンク大会が東京で初めて開催された。2024年のオリンピックのパリ大会でもし正式種目になった場合に備えてだそうである。2月のプレ大会に順天堂大学の学生も参加した。結果は2勝5敗で7位だったが、とても楽しい大会であった。

また、日本ペタンク・ブール連盟主催で、昨年、大学生の全国ペタンク大会が東京で初めて開催された。2024年のオリンピックのパリ大会でもし正式種目になった場合に備えてだそうである。2月のプレ大会に順天堂大学の学生も参加した。結果は2勝5敗で7位だったが、とても楽しい大会であった。 参加者の方々はペタンクに対する熱意のみならず、競技の実力も学生とは比べものにならないほどレベルが高い。ペタンクがフランスのスポーツだということを知って、フランス語に興味を持つということも十分に考えられる。よくペタンクは頭脳勝負のスポーツだから年齢は関係ないといわれているが、フランス語を始めるのも年齢は関係ないだろう、是非歓迎したい。

参加者の方々はペタンクに対する熱意のみならず、競技の実力も学生とは比べものにならないほどレベルが高い。ペタンクがフランスのスポーツだということを知って、フランス語に興味を持つということも十分に考えられる。よくペタンクは頭脳勝負のスポーツだから年齢は関係ないといわれているが、フランス語を始めるのも年齢は関係ないだろう、是非歓迎したい。

2017年の夏には1か月間、初めてフランスでホームステイをしました。フランス語漬けの日々を送り、フランスの文化や習慣に直接触れながらの学習は、日本での学習とは違った面白さを感じさせてくれ、意識せずとも自然とフランス語が身についていく感覚を覚えました。フランスにおいてフランス語でのコミュニケーションが成立する嬉しさが、私のモチベーションをさらに高めてくれました。帰国後に自分のフランス語の能力を試したいと思い、仏検2級を受け、無事合格することができました。

2017年の夏には1か月間、初めてフランスでホームステイをしました。フランス語漬けの日々を送り、フランスの文化や習慣に直接触れながらの学習は、日本での学習とは違った面白さを感じさせてくれ、意識せずとも自然とフランス語が身についていく感覚を覚えました。フランスにおいてフランス語でのコミュニケーションが成立する嬉しさが、私のモチベーションをさらに高めてくれました。帰国後に自分のフランス語の能力を試したいと思い、仏検2級を受け、無事合格することができました。 そして大学で募集していた2018年の春に行われるアフリカでのスタディーツアーへの参加を決めました。

そして大学で募集していた2018年の春に行われるアフリカでのスタディーツアーへの参加を決めました。 次はフランス語圏のアフリカに行ってフランスとはまた違った雰囲気の中でフランス語でのコミュニケーションに挑戦したいと思っています。今回仏検を受けて2つの賞をいただけたことは、またさらにフランス語の勉強への意欲を掻き立ててくれています。フランス語という枠を超えて様々な体験ができているのはフランス語と出会えたからです。このようにフランス語は私の視野を広げてくれる存在であり続けると思います。

次はフランス語圏のアフリカに行ってフランスとはまた違った雰囲気の中でフランス語でのコミュニケーションに挑戦したいと思っています。今回仏検を受けて2つの賞をいただけたことは、またさらにフランス語の勉強への意欲を掻き立ててくれています。フランス語という枠を超えて様々な体験ができているのはフランス語と出会えたからです。このようにフランス語は私の視野を広げてくれる存在であり続けると思います。 ライティング力の乏しかった私は、対策として2か月前から『フランス語で日記をつけよう』(白水社)を使って日々の日記をつけ始めました。フランス語の書き言葉は話し言葉とかなり違っており(例えば単純過去)、何も参考にせずに書けるようになるまで2か月程かかりました。しかし、今思えばこのような地道な努力が、自分にとってよい結果をもたらしてくれていました。

ライティング力の乏しかった私は、対策として2か月前から『フランス語で日記をつけよう』(白水社)を使って日々の日記をつけ始めました。フランス語の書き言葉は話し言葉とかなり違っており(例えば単純過去)、何も参考にせずに書けるようになるまで2か月程かかりました。しかし、今思えばこのような地道な努力が、自分にとってよい結果をもたらしてくれていました。

担当クラス:通訳基礎科・本科/翻訳本科

担当クラス:通訳基礎科・本科/翻訳本科 担当クラス:通訳基礎科・本科

担当クラス:通訳基礎科・本科 担当クラス:通訳基礎科・本科

担当クラス:通訳基礎科・本科 担当クラス:通訳準備科

担当クラス:通訳準備科 担当クラス:翻訳本科

担当クラス:翻訳本科 担当クラス:翻訳基礎科

担当クラス:翻訳基礎科 担当クラス:通訳準備科

担当クラス:通訳準備科 担当クラス:翻訳基礎科

担当クラス:翻訳基礎科 担当クラス:翻訳本科

担当クラス:翻訳本科 担当クラス:通訳準備科

担当クラス:通訳準備科

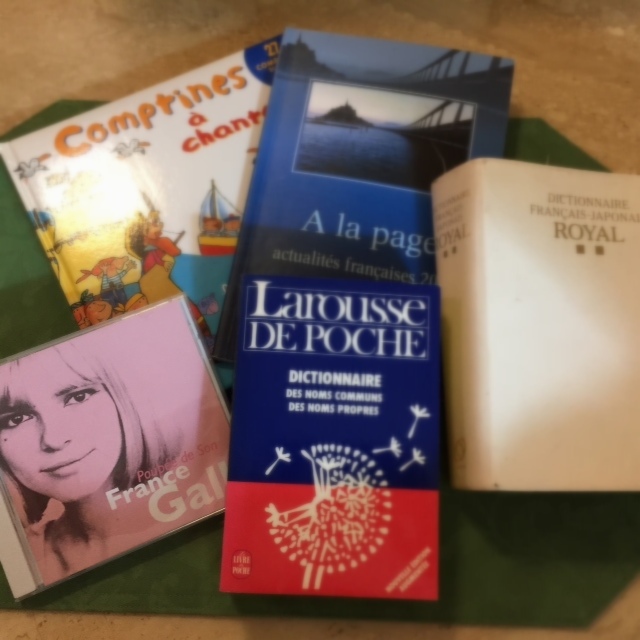

とりわけ、フランス語の本や歌が大好きでした。

とりわけ、フランス語の本や歌が大好きでした。

フランス語にはなぜ、発音しない文字がたくさんあるのだろう?などとふしぎに思っていましたが、それがまさに独特の情感を表しているのではないかと、彼女の静かな、流れるような話し方を聴いていて気が付きました。

フランス語にはなぜ、発音しない文字がたくさんあるのだろう?などとふしぎに思っていましたが、それがまさに独特の情感を表しているのではないかと、彼女の静かな、流れるような話し方を聴いていて気が付きました。