大庭 三枝(福山市立大学)

福山市立大学は広島県東部に位置する公立大学で、保育者養成の伝統を誇る福山市立女子短期大学を前身とし、2011年に開学しました。教育学部(教育コース・保育コース)と都市経営学部からなり、大学院(教育学研究科・都市経営学研究科)を合わせても学生数1,000人強の小さな大学です。

教育学部は、1年次に必修の英語(週2コマ、通年)に加え、第2外国語としてフランス語・中国語・ポルトガル語の中から一つ選択必修(週1コマ、通年)となっています。都市経営学部は1年次に英語(週2コマ、通年)と中国語(週1コマ、通年)が必修で、2年次以降に選択科目としてフランス語・ポルトガル語を勉強することができます。大学全体では毎年約40人程度の学生がフランス語を履修しています。

本学のフランス語学習の特徴は、「フランス語を日常的に使う」ところにあります。フランス語履修者は(既修者も)、私と学内で会うと必ずフランス語で挨拶し会話をします。地方都市の福山でフランス語会話の機会は限られていますので、私をフランス人(練習相手)として最大限に「利用」する、フランス語で気軽に話せる環境がキャンパスの中にはあります。

本学のフランス語学習の特徴は、「フランス語を日常的に使う」ところにあります。フランス語履修者は(既修者も)、私と学内で会うと必ずフランス語で挨拶し会話をします。地方都市の福山でフランス語会話の機会は限られていますので、私をフランス人(練習相手)として最大限に「利用」する、フランス語で気軽に話せる環境がキャンパスの中にはあります。

担当教員の私はというと、日本の大学・大学院時代に第2外国語としてフランス語を学習しましたが、在外教育施設(日本人学校)教員としてフランスに赴任した時、聞き取りと会話ができなかったために悔しい思いをしました。地歴公民(当時は社会)科と保健体育科の教員免許を有し両教科を教えていましたが、社会見学に引率するにも、市の体育館・プールを使用するにも、フランス語で交渉ができなくては仕事になりませんでした。

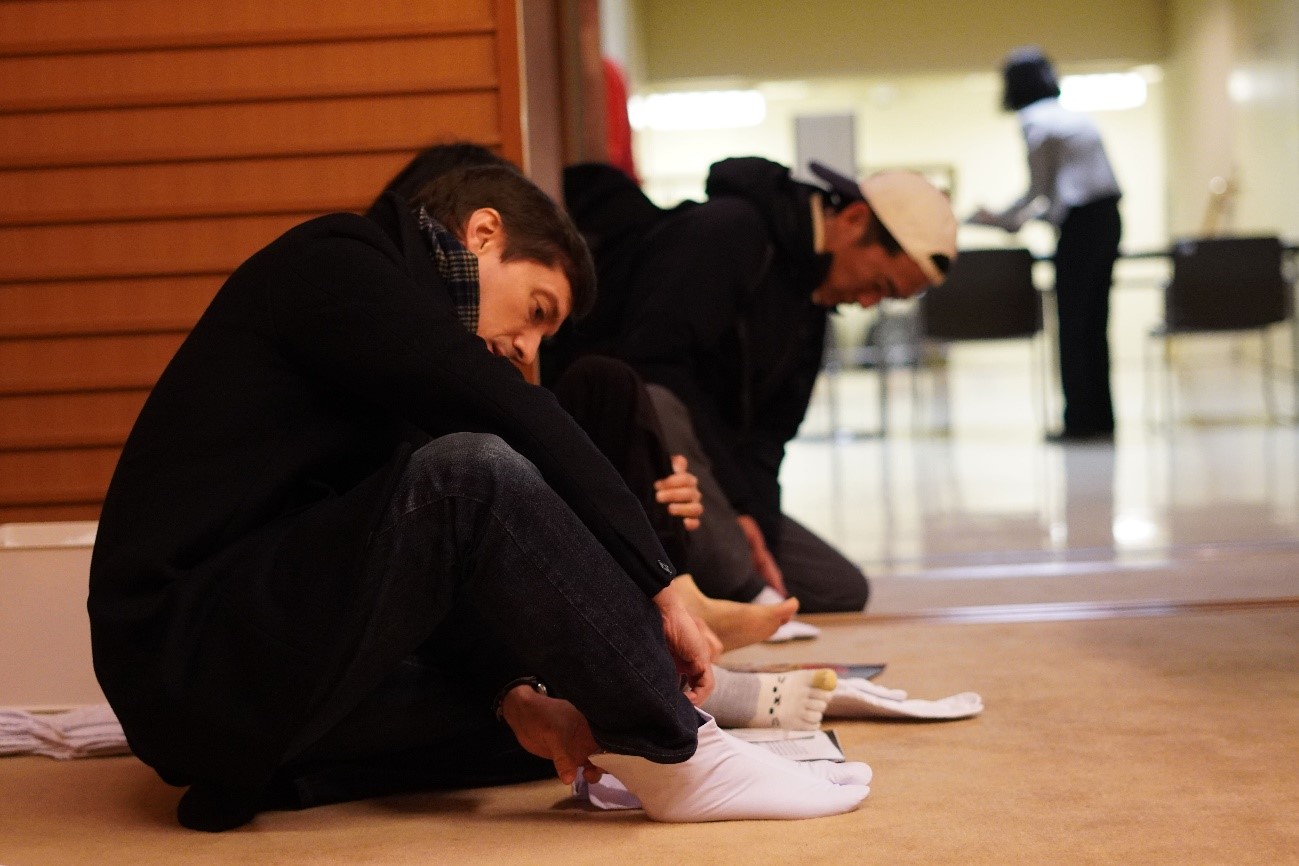

しかし、現地バレーボールチームに所属して国内を転戦、大学院でも学ぶうち、公私ともにフランス語で議論する豊富な経験が、赴任時にほとんどしゃべれなかった私をフランス人と渡り合える日本人教員へと育ててくれたのです。フランスで一番美しいフランス語が話されるという「フランスの庭園」Touraine地方で鍛えられたことも幸いしました。そこで、当時の校長先生からFLE(Francais Langue Etrangere)教員研修とフランス語科へのコンバートを提案され、「現地で苦労しながら習得した過程を経験しているからこそ、日本人が苦手な部分を教えられる」という言葉に、教育のあり方と教員としての姿勢を教えられたような気がしました。

以来、フランスでも日本でもフランス語を教える時は、頭も目も耳も(時には舌も鼻も)口も手も体全身を使い、五感を総動員して学ぶ環境を創出しています。現在は週に1回90分どっぷりとフランス語・フランス文化に浸かります。フランス語の音とリズムに慣れ、フランス語の指示で体を動かしながら、フランスの食べ物等を実際に味わい、フランス文化を体験し、実物に触れ体感しながら学習します。わずか週1回の授業ですが、フランス語運用能力の4つの要素(聴解力、会話力、読解力、文書表現力)を偏りなく育てることを目標としています。

定期試験では筆記(仏問仏答:Comprehension Ecrite, Expression Ecrite)、聞き取り(Comprehension Orale)、口頭(Expression Orale)の3種類の試験いずれも基準を満たすまで指導します。そのために、生活の中で見聞きするフランス語に敏感でいるよう呼びかけていると、「CMの曲が聞き取れた」、「ケーキの名前が理解できた」など、学生たちはプチ成功体験を報告してくれます。あらゆる感覚を駆使して感受した小さなフランス語体験をできるだけ多く積み重ねること、そのためのアンテナを鋭敏にしておくことを推奨しています。また、時計・カレンダーや天気予報を見た時、「フランス語を頭によぎらせる(思い浮かべる)、よぎった数だけ頭に残る」、と即時的かつ日常的に想起することをすすめています。フランス語で感受する力と表現する力をいかにして伸ばすか、担当教員として常に模索しています。

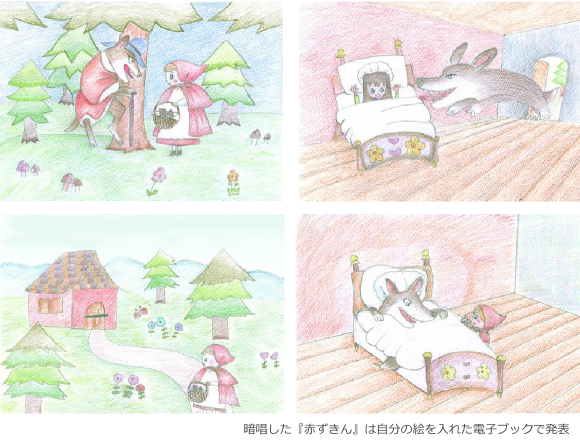

その中で、Francophoneとの直接接触は何よりも大きな動機づけとなります。フランス時代からの研究協力者が勤務するパリ・エスト・クレテイユ大学(L’UNIVERSITE PARIS EST CRETEIL以下UPEC、旧パリ第12大学)と2014年に大学間交流協定を締結、同年春には本学学生がUPEC訪問、秋には研修下見に先方教員が本学訪問、遂に2015年秋にはUPEC学生5人の福山市立大学研修が実現したのです。彼らは教育学部学生でしたから、フランス語授業だけでなく、私が担当する教育学部専門科目(表現指導法等)や学外実践に日本人学生とともに参加しました。日仏両国の学生たちは豊かな体験を共有し、教育・保育職を目指して学習意欲が一段と増したようです。

また、私がOMEP(Organisation Mondiale pour l’Education Prescolaire:世界幼児教育・保育機構)でフランス語圏諸国とともに共同研究する関係から、 2016年にはOMEPフランス代表・カナダ(ケベック)代表ら3人が来学してくれました。このように2014年以来毎年、フランス語を母語とする人たちに授業参加してもらい、ゲストを囲む小グループで直接「フランス語を理解する、伝える」機会を設けています。学生たち曰く「生フランス人との遭遇」体験が、異文化理解と学習意欲の向上に寄与していると思います。

2016年にはOMEPフランス代表・カナダ(ケベック)代表ら3人が来学してくれました。このように2014年以来毎年、フランス語を母語とする人たちに授業参加してもらい、ゲストを囲む小グループで直接「フランス語を理解する、伝える」機会を設けています。学生たち曰く「生フランス人との遭遇」体験が、異文化理解と学習意欲の向上に寄与していると思います。

実用フランス語技能検定レベルと単純には比較できませんが、本学のフランス語授業(年間30コマ)を学習すると「4.5級」レベル、すなわち5級は確実、もう少し頑張れば4級合格というところまで鍛えます。身に付けたフランス語運用能力を証明するために、希望者は実用フランス語技能検定(4級、5級)に挑戦してきました。2012年に準会場として実施して以来、受験者数は毎年20人前後(のべ)で推移し、4級、5級ともに平均合格率90%を上回る好成績を収めています。本学受験者の特徴は、聞き取り試験の得点率が高く(4級78%、5級86%)、筆記試験得点率を常に上回っている点にあります。

毎年開催する仏検受験報告会は、受験者だけでなく受験を考えている下級生や仏検実施を応援してきた教職員など誰でも参加OKです。現地で調達してきたフランス各地のお菓子を囲みながら受験者の努力を労い、さらなる学習・交流や次の受験に向けての構えを形成します。仏検を媒介として異学年交流と学内における理解を促進することで、本学におけるフランス語学習とフランスとの交流がさらに進んできたと思います。

毎年開催する仏検受験報告会は、受験者だけでなく受験を考えている下級生や仏検実施を応援してきた教職員など誰でも参加OKです。現地で調達してきたフランス各地のお菓子を囲みながら受験者の努力を労い、さらなる学習・交流や次の受験に向けての構えを形成します。仏検を媒介として異学年交流と学内における理解を促進することで、本学におけるフランス語学習とフランスとの交流がさらに進んできたと思います。

2016年度までは、「フランス語I」・「フランス語II」を終えさらに学びたい学生たちに対し、自主講座を開き対応してきましたが、継続学習の要望に応え2017年度より「フランス語III」(1単位)を開講しました。フランス語運用能力の基礎を固め、さらに発展させるこの授業には、1年・2年でUPEC学生と交流した経験を持ちながら保育実習等で受験できなかった仏検に3年・4年になってから挑戦しようとする学生が受講するなど、UPECとの交流がフランス語学習に功を奏しているといえます。

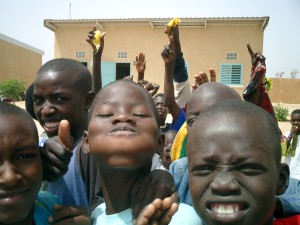

教育学部既修者の中には、青年海外協力隊で赴任中の卒業生もいます。フランス語学習がきっかけとなって、異文化への窓を開き相互理解を深めることのできる人材として成長し、日本でも世界でも活躍してもらいたいと願っています。

現地校での日々は、今振り返ると非常に貴重な体験ばかりでした。

現地校での日々は、今振り返ると非常に貴重な体験ばかりでした。

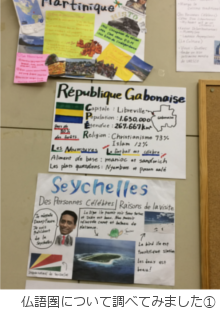

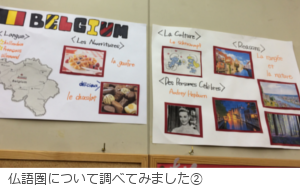

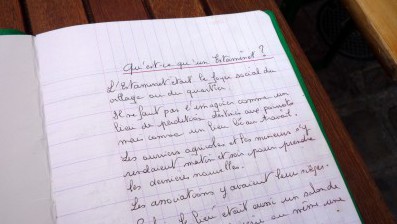

授業で心掛けていることは、生徒がフランス語を使う活動をできるだけ多くすることで、会話を中心にペアワーク、グループワークを取り入れながら、まずはフランス語に親しませることを目標としています。例えば、「買い物・注文をする」ことを学習する課では、手作りのメニューやユーロ紙幣やコインを使って、店員役と客役をロールプレイしました。また年に何度かは、フランス映画を観たり、フランスの歌を学習したり、テーマを決めてフランス文化について紹介したりする機会を作り、フランスに対する興味を引き出すことを心掛けています。今年度は、3年生の最後のテーマとして「フランコフォン」を取り上げました。生徒たちはインターネット等を使って情報を集め、それぞれグループ毎にケベック、仏領ギニア、マルティニーク、ベルギーについてフランス語でプレゼンテーションを行いました。

授業で心掛けていることは、生徒がフランス語を使う活動をできるだけ多くすることで、会話を中心にペアワーク、グループワークを取り入れながら、まずはフランス語に親しませることを目標としています。例えば、「買い物・注文をする」ことを学習する課では、手作りのメニューやユーロ紙幣やコインを使って、店員役と客役をロールプレイしました。また年に何度かは、フランス映画を観たり、フランスの歌を学習したり、テーマを決めてフランス文化について紹介したりする機会を作り、フランスに対する興味を引き出すことを心掛けています。今年度は、3年生の最後のテーマとして「フランコフォン」を取り上げました。生徒たちはインターネット等を使って情報を集め、それぞれグループ毎にケベック、仏領ギニア、マルティニーク、ベルギーについてフランス語でプレゼンテーションを行いました。 仏検の指導は、主に放課後、自主的に集まってくる生徒に対して行っています。今年度は春季で5級に10名が合格し、そのうちの3名が秋季で4級に合格しました。これは全員3年生で、またなんと合格率は100パーセントでした。仏検への準備を行いながら、生徒は授業で使ってきた表現が、きちんと文法的に整理され、良く理解できるようになったと感想を述べます。

仏検の指導は、主に放課後、自主的に集まってくる生徒に対して行っています。今年度は春季で5級に10名が合格し、そのうちの3名が秋季で4級に合格しました。これは全員3年生で、またなんと合格率は100パーセントでした。仏検への準備を行いながら、生徒は授業で使ってきた表現が、きちんと文法的に整理され、良く理解できるようになったと感想を述べます。 授業そのものとは分けて仏検指導をすることは、放課後の時間をかなり割かれ、指導する側としては少々大変なこともありますが、成績とは直接関係のない課外活動とすることで、生徒のモチベーションもあげることができていると思います。実際こうした生徒の中から、毎年フランス語学科に進学する生徒が出ていることも指導者としては嬉しいことです。

授業そのものとは分けて仏検指導をすることは、放課後の時間をかなり割かれ、指導する側としては少々大変なこともありますが、成績とは直接関係のない課外活動とすることで、生徒のモチベーションもあげることができていると思います。実際こうした生徒の中から、毎年フランス語学科に進学する生徒が出ていることも指導者としては嬉しいことです。

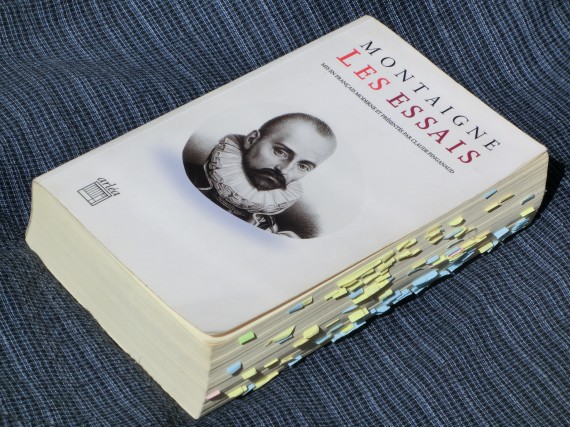

フランス語歴は1977-78年度のフランス政府給費留学生だが、その後フランス語は錆びついた。2012年久しぶりのパリ旅行でそのことを実感し(あるレストランで注文したのとは違うデザートが出てきた)、ショックを受けてフランス語の学習を再スタートすることにした。

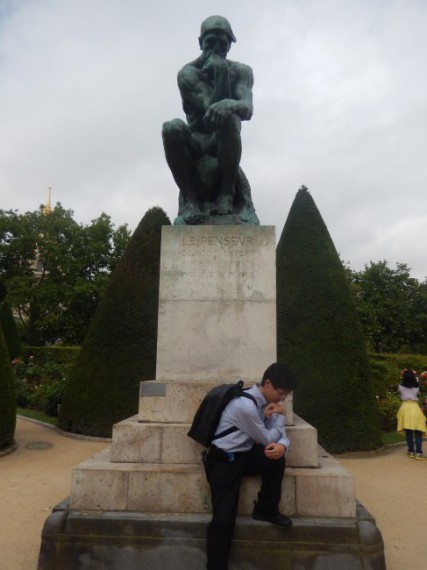

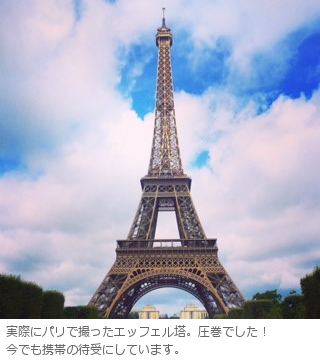

フランス語歴は1977-78年度のフランス政府給費留学生だが、その後フランス語は錆びついた。2012年久しぶりのパリ旅行でそのことを実感し(あるレストランで注文したのとは違うデザートが出てきた)、ショックを受けてフランス語の学習を再スタートすることにした。 これが丁度2年前のことです。初めての欧州そしてパリ、それは想像を超えた素晴らしさでした。子供の頃、社会の教科書で見たあの建造物や絵画を目の前にした時、自分が歴史の1ページに参加したような感動を覚え、その場に座り込んでしまったほどです。

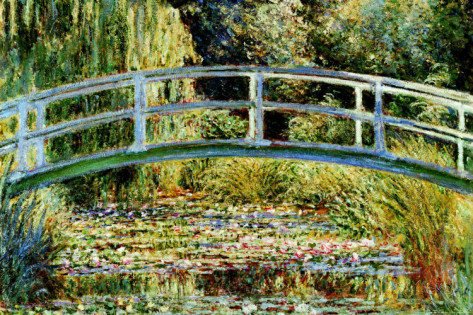

これが丁度2年前のことです。初めての欧州そしてパリ、それは想像を超えた素晴らしさでした。子供の頃、社会の教科書で見たあの建造物や絵画を目の前にした時、自分が歴史の1ページに参加したような感動を覚え、その場に座り込んでしまったほどです。

あの時全く聞き取れなかったフランス語もほんの少し聞き取れるようになり、暗記するほど聞き込んだフランス語CDのフレーズが口から自然に出て伝わった時は思わずガッツポーズが出ました。

あの時全く聞き取れなかったフランス語もほんの少し聞き取れるようになり、暗記するほど聞き込んだフランス語CDのフレーズが口から自然に出て伝わった時は思わずガッツポーズが出ました。 フランス語の発音は他の言語とは全く異なり一番苦労した。NHKラジオ講座のネイティブの発音を注意して聞くことや仏検対策本附属のCDの聞き取りに専念した。

フランス語の発音は他の言語とは全く異なり一番苦労した。NHKラジオ講座のネイティブの発音を注意して聞くことや仏検対策本附属のCDの聞き取りに専念した。 そんなドイツ語一辺倒のわたしですが、過去にたった一度、フランス語を勉強してみようと思ったことがあります。20年前にフランスの合唱団が来日した時です。テキストや辞書を買い込んで、よしやるぞ、とページを繰った瞬間、早くもわたしの決心はあえなく崩れ去りました。書かれた文字を全て音にするドイツ語と違いすぎる。何があろうと定動詞は文の2番目に置かなくてはならないドイツ語と違いすぎる…等々。すべてがすべて、ドイツ語とは対極に位置する言語、それがフランス語だったのです。

そんなドイツ語一辺倒のわたしですが、過去にたった一度、フランス語を勉強してみようと思ったことがあります。20年前にフランスの合唱団が来日した時です。テキストや辞書を買い込んで、よしやるぞ、とページを繰った瞬間、早くもわたしの決心はあえなく崩れ去りました。書かれた文字を全て音にするドイツ語と違いすぎる。何があろうと定動詞は文の2番目に置かなくてはならないドイツ語と違いすぎる…等々。すべてがすべて、ドイツ語とは対極に位置する言語、それがフランス語だったのです。

「明日またいらっしゃい」と気の毒そうな顔で言われたその時、わたしが諦念も込めて「予約していて支払いも終えているんです…。」とため息をつくと、彼女の顔がぱっと輝き、「予約している?それなら、鍵の入った封筒がポストに入っているはず」とロビーに設置されているポストを教えてくれました。中を覗くと、自分たちの名字と部屋番号が書かれ、鍵の入った封筒がありました…。先ほどとは違う大きなため息が体を脱力させます。

「明日またいらっしゃい」と気の毒そうな顔で言われたその時、わたしが諦念も込めて「予約していて支払いも終えているんです…。」とため息をつくと、彼女の顔がぱっと輝き、「予約している?それなら、鍵の入った封筒がポストに入っているはず」とロビーに設置されているポストを教えてくれました。中を覗くと、自分たちの名字と部屋番号が書かれ、鍵の入った封筒がありました…。先ほどとは違う大きなため息が体を脱力させます。

フランス語を始めたけれど、冠詞でつまづいてしまった、あるいはもやもやしたまま学習を進めている方、その悩みを解決します。

フランス語を始めたけれど、冠詞でつまづいてしまった、あるいはもやもやしたまま学習を進めている方、その悩みを解決します。

無事に合格し、成績優秀者として賞もいただけたことは、本当に嬉しくこれから勉強を続けていくための励みになりました。

無事に合格し、成績優秀者として賞もいただけたことは、本当に嬉しくこれから勉強を続けていくための励みになりました。

アフリカを中心にフランス語圏(Francophone)と呼ばれる国が多数あります。私は、国際協力の仕事を始める前は旧フランス植民地の国だからフランス語を教養として理解する人が多いのだろうと漠然と思っていました。

アフリカを中心にフランス語圏(Francophone)と呼ばれる国が多数あります。私は、国際協力の仕事を始める前は旧フランス植民地の国だからフランス語を教養として理解する人が多いのだろうと漠然と思っていました。 Francophoneの知識層は、自分のフランス語に自信と誇りを持っています。私が交渉に際して提示した文書を見た相手がう〜んと首を傾げるので、何かお気に召さないことがあるのかとひやひやするのですが、熟考の末「ここは単数形ではなく、複数形のほうがフランス語として正確」と指摘されて、安堵と同時に拍子抜けしたこともたびたびあります。

Francophoneの知識層は、自分のフランス語に自信と誇りを持っています。私が交渉に際して提示した文書を見た相手がう〜んと首を傾げるので、何かお気に召さないことがあるのかとひやひやするのですが、熟考の末「ここは単数形ではなく、複数形のほうがフランス語として正確」と指摘されて、安堵と同時に拍子抜けしたこともたびたびあります。 このたびは、2015年度特別賞受賞の栄誉に浴し、嬉しくそして誇りに思います。今日までフランス語の勉強を続けることができましたのは、私の努力だけではなく、様々な方々との幸運な巡り会わせや支えがあってのことだと実感しております。

このたびは、2015年度特別賞受賞の栄誉に浴し、嬉しくそして誇りに思います。今日までフランス語の勉強を続けることができましたのは、私の努力だけではなく、様々な方々との幸運な巡り会わせや支えがあってのことだと実感しております。 Tout d’abord, je voudrais vous exprimer ma joie d’avoir été sélectionnée en tant que lauréate du prix spécial du DAPF de l’année de 2015. J’en suis heureuse et fière. Mais je dois avant tout dire aussi que si j’ai pu continuer mon étude de la langue française jusqu’ici, ce n’est pas dû uniquement à mes efforts, mais également à des chances que la vie m’a données et notamment au soutien chaleureux de nombreuses personnes.

Tout d’abord, je voudrais vous exprimer ma joie d’avoir été sélectionnée en tant que lauréate du prix spécial du DAPF de l’année de 2015. J’en suis heureuse et fière. Mais je dois avant tout dire aussi que si j’ai pu continuer mon étude de la langue française jusqu’ici, ce n’est pas dû uniquement à mes efforts, mais également à des chances que la vie m’a données et notamment au soutien chaleureux de nombreuses personnes. Pourtant cette démarche est inévitable, comme faire des gammes pour un pianiste ou s’échauffer pour un athlète. Le travail pour mémoriser machinalement des mots et des expressions autant que possible demande de la peine. Pourtant, cela porte de grands fruits au niveau de l’expression de nos pensées vastes et profondes. Plus nous faisons des exercices, plus ce que nous désirons exprimer devient clair.

Pourtant cette démarche est inévitable, comme faire des gammes pour un pianiste ou s’échauffer pour un athlète. Le travail pour mémoriser machinalement des mots et des expressions autant que possible demande de la peine. Pourtant, cela porte de grands fruits au niveau de l’expression de nos pensées vastes et profondes. Plus nous faisons des exercices, plus ce que nous désirons exprimer devient clair. こうして突如始まった私のフランス語教室通いは、幸い気の合う学友や素晴らしい先生達にめぐまれ、楽しく過ごしながらゆるゆると学び続けていつしか約4年という歳月が流れました。そんななか、だんだんと自分の上達に行き詰まりを感じはじめ、このままでいいのかな…と思ったのが仏検を受験したきっかけです。

こうして突如始まった私のフランス語教室通いは、幸い気の合う学友や素晴らしい先生達にめぐまれ、楽しく過ごしながらゆるゆると学び続けていつしか約4年という歳月が流れました。そんななか、だんだんと自分の上達に行き詰まりを感じはじめ、このままでいいのかな…と思ったのが仏検を受験したきっかけです。 フランスの文化にさしたる興味も無いまま、私が某大学のフランス語科に入学したのは、1970年のことでした。30~40名程度の少人数クラスで、実技科目として毎日のように試験はあるし、1分でも遅刻すれば「教室から出て行きなさい!」と言われるし、ひどい所に来てしまったと後悔したものです。

フランスの文化にさしたる興味も無いまま、私が某大学のフランス語科に入学したのは、1970年のことでした。30~40名程度の少人数クラスで、実技科目として毎日のように試験はあるし、1分でも遅刻すれば「教室から出て行きなさい!」と言われるし、ひどい所に来てしまったと後悔したものです。 現在は翻訳の仕事をしていますが、それまでの道のりは容易いものではなく、どうやってたどり着けるか分からない模索の日々が続いた時期もありました。そんな状況の中でも夢を諦めなかったのは、フランス語への愛着と、フランス語を使う仕事をしたいという強い願いを持っていたからだと思います。

現在は翻訳の仕事をしていますが、それまでの道のりは容易いものではなく、どうやってたどり着けるか分からない模索の日々が続いた時期もありました。そんな状況の中でも夢を諦めなかったのは、フランス語への愛着と、フランス語を使う仕事をしたいという強い願いを持っていたからだと思います。

フランス語学科では総合的なフランス語学習およびフラン文学・言語学の授業が充実しており、希望者はフランス語と英語の教員免許も取得できます。2016年度からフランス人のフランス語教育の専門家も一人増えるので、今後FLEを専門にしたい学生にも対応できる体制を作れるかもしれません。2年次にはベルギーのルーヴァンカトリック大学で3週間の語学研修が実施されています。ベルギーの後パリにも1週間滞在しますが、学生の声を聞くとベルギーの滞在のほうが現地の学生との交流が盛んなため、充実感があるようです。

フランス語学科では総合的なフランス語学習およびフラン文学・言語学の授業が充実しており、希望者はフランス語と英語の教員免許も取得できます。2016年度からフランス人のフランス語教育の専門家も一人増えるので、今後FLEを専門にしたい学生にも対応できる体制を作れるかもしれません。2年次にはベルギーのルーヴァンカトリック大学で3週間の語学研修が実施されています。ベルギーの後パリにも1週間滞在しますが、学生の声を聞くとベルギーの滞在のほうが現地の学生との交流が盛んなため、充実感があるようです。 私は主に初級・中級文法の授業を担当しています。本来検定試験は普段の学力の腕試しであるべきですが、中級レベルではどうしても仏検を意識してしまいます。3級以降は動詞を活用させる問題があり、学生はこの問題が大変苦手です。そこで3・4年の文法の授業では、授業時間の半分を動詞の活用の体系的な習得に費やすことにしました。éteindre, recevoirのような、日常語なのに初級では教える余裕がない動詞を選んで取り上げています。綴りと発音を教え少し時間をとった後、パワーポイントを利用してランダムに動詞を表示し、学生は指示された時制・法で答えるという活動を行います。40分も動詞の活用のみをやり続けるのは学生にとって容易ではありません。「先生の授業ゴリゴリっすよー」とも言われました。しかし何が出てくるかわからない緊張感とゲーム感覚もあって、学生は能動的に参加してくれています。

私は主に初級・中級文法の授業を担当しています。本来検定試験は普段の学力の腕試しであるべきですが、中級レベルではどうしても仏検を意識してしまいます。3級以降は動詞を活用させる問題があり、学生はこの問題が大変苦手です。そこで3・4年の文法の授業では、授業時間の半分を動詞の活用の体系的な習得に費やすことにしました。éteindre, recevoirのような、日常語なのに初級では教える余裕がない動詞を選んで取り上げています。綴りと発音を教え少し時間をとった後、パワーポイントを利用してランダムに動詞を表示し、学生は指示された時制・法で答えるという活動を行います。40分も動詞の活用のみをやり続けるのは学生にとって容易ではありません。「先生の授業ゴリゴリっすよー」とも言われました。しかし何が出てくるかわからない緊張感とゲーム感覚もあって、学生は能動的に参加してくれています。 昨年度は7月にはブルキナファソ大使夫人のフランス語によるお話、2月にはケベックからの留学生を迎えての文化交流をフランス語・英語で行いました。その他の国際交流行事として、中2から高1までが一堂にそろっての外国語発表会(フランス語・英語)、早稲田大学留学生との交流セッション(文化祭)や帰国小学生英語教室(英語保持教室)、模擬国連やタイの提携校へのフィールドワークなども行っています。フランスとの交流としては、コリブリネットワーク(短期留学)に加盟し、2009度からはほぼ毎年数名程度参加させ、同様にフランス本土やニューカレドニアからの留学生を受け入れています。受け入れ形態としては完全交換留学となり、3週間ずつ日本とフランスで過ごします。本校に在籍中は、バディーである日本人生徒のHRクラスに参加しながら、留学生にはフランス語の授業だけでなく、学校行事・部活にも参加してもらいます。高校の普通授業は1日に3時間程度とし、他学年の授業(中学生の理科や英語、高校の芸術・家庭科の授業等)にも参加させて、学校全体でフランスの風を感じてもらえるようにしています。

昨年度は7月にはブルキナファソ大使夫人のフランス語によるお話、2月にはケベックからの留学生を迎えての文化交流をフランス語・英語で行いました。その他の国際交流行事として、中2から高1までが一堂にそろっての外国語発表会(フランス語・英語)、早稲田大学留学生との交流セッション(文化祭)や帰国小学生英語教室(英語保持教室)、模擬国連やタイの提携校へのフィールドワークなども行っています。フランスとの交流としては、コリブリネットワーク(短期留学)に加盟し、2009度からはほぼ毎年数名程度参加させ、同様にフランス本土やニューカレドニアからの留学生を受け入れています。受け入れ形態としては完全交換留学となり、3週間ずつ日本とフランスで過ごします。本校に在籍中は、バディーである日本人生徒のHRクラスに参加しながら、留学生にはフランス語の授業だけでなく、学校行事・部活にも参加してもらいます。高校の普通授業は1日に3時間程度とし、他学年の授業(中学生の理科や英語、高校の芸術・家庭科の授業等)にも参加させて、学校全体でフランスの風を感じてもらえるようにしています。 ブルキナアファソ大使夫人とともに

ブルキナアファソ大使夫人とともに

当会の活動としては、在日フランス人・フランコフォン協会(AFJ)との共催で日本の伝統文化に関するワークショップや鑑賞会を行っています。様々な分野のプロフェッショナルを招いた講演会「ALFIアカデミア」や、フランス語を生かしたキャリア実践やそれぞれの専門分野について語る会員間の交流「ジョブトークス」をリモート/対面で定期的に開催しています。また、フランス人講師を招いた翻訳塾やアート・サロンなどの活動も会員有志で積極的に行われています。

フランス・フランコフォンに関するイベント情報を案内する当会

当会の活動としては、在日フランス人・フランコフォン協会(AFJ)との共催で日本の伝統文化に関するワークショップや鑑賞会を行っています。様々な分野のプロフェッショナルを招いた講演会「ALFIアカデミア」や、フランス語を生かしたキャリア実践やそれぞれの専門分野について語る会員間の交流「ジョブトークス」をリモート/対面で定期的に開催しています。また、フランス人講師を招いた翻訳塾やアート・サロンなどの活動も会員有志で積極的に行われています。

フランス・フランコフォンに関するイベント情報を案内する当会

それから小学校でフランス語の思い出としてとてもよく残っているのがたくさんのフランス人が通うリセに一日入学したことです。自分が外国人の立場になる経験をした事は今までなかったので、コミュニケーションのとり方に苦労したけれど、日本とは違う文化を肌で感じる事ができてうれしかったです。私のクラスは、教室がだまりこんでしまう事もあるけれど、リセではみんなが元気よく手を上げてとても積極的だったので、私も見習いたいと思いました。私も含めて、日本人は、自分の意見をはっきりと言えない人が多いので、もっと外国語を勉強して、外国人と意見を交わせるようになりたいです。フランス語は私にとって幼稚園から学んできたとても身近な言語です。

それから小学校でフランス語の思い出としてとてもよく残っているのがたくさんのフランス人が通うリセに一日入学したことです。自分が外国人の立場になる経験をした事は今までなかったので、コミュニケーションのとり方に苦労したけれど、日本とは違う文化を肌で感じる事ができてうれしかったです。私のクラスは、教室がだまりこんでしまう事もあるけれど、リセではみんなが元気よく手を上げてとても積極的だったので、私も見習いたいと思いました。私も含めて、日本人は、自分の意見をはっきりと言えない人が多いので、もっと外国語を勉強して、外国人と意見を交わせるようになりたいです。フランス語は私にとって幼稚園から学んできたとても身近な言語です。

フランス語との出会いは大学1年の春。鉛筆を転がして適当に選んだ第2外国語、それがフランス語でした。出会いは全くの偶然でしたが、フランス語の美しさにあっという間に魅了されました。その後仏文科に進み、大学を卒業する頃にはフランス語通訳の職に就きたいと考えるようになっていました。しかし通訳を目指すにあたって、フランス語圏滞在歴が短いことが私にとって最大のコンプレックスでした。そこでフランス語力の向上と自信を得るために掲げた目標が仏検1級でした。

フランス語との出会いは大学1年の春。鉛筆を転がして適当に選んだ第2外国語、それがフランス語でした。出会いは全くの偶然でしたが、フランス語の美しさにあっという間に魅了されました。その後仏文科に進み、大学を卒業する頃にはフランス語通訳の職に就きたいと考えるようになっていました。しかし通訳を目指すにあたって、フランス語圏滞在歴が短いことが私にとって最大のコンプレックスでした。そこでフランス語力の向上と自信を得るために掲げた目標が仏検1級でした。

派遣期間中は様々な国・地域のフランス語話者と出会い、フランス語でプレゼンを行うなど、それぞれの文化や価値観を共有しながら、貴重な時間を過ごすことができました。また海外メディアのインタビューやフランス、ベルギー各地の日本語学習者、両国の政府関係者の方々との交流を通じて、フランス語力も向上したと思いますし、世界のフランス語圏を相手に仕事をする上でも、今後の課題や改善点を体得することができました。

派遣期間中は様々な国・地域のフランス語話者と出会い、フランス語でプレゼンを行うなど、それぞれの文化や価値観を共有しながら、貴重な時間を過ごすことができました。また海外メディアのインタビューやフランス、ベルギー各地の日本語学習者、両国の政府関係者の方々との交流を通じて、フランス語力も向上したと思いますし、世界のフランス語圏を相手に仕事をする上でも、今後の課題や改善点を体得することができました。

以上から、よく使われる不規則動詞の活用や、複合過去の性・数一致について確認し、時制に注意することがいかに重要であるかが、お分かりいただけたと思います。また動詞を用いた基本的な表現について、しっかりおさえておきましょう。

以上から、よく使われる不規則動詞の活用や、複合過去の性・数一致について確認し、時制に注意することがいかに重要であるかが、お分かりいただけたと思います。また動詞を用いた基本的な表現について、しっかりおさえておきましょう。 体育学部、観光学部(1年次生のみ)の9学部43学科があり、現在19,644名の学生が在籍しています。しかし、フランス語を主専攻とする学科はなく、第二外国語として選択必修を課しているのは、2学科1専攻のみです。私が所属している外国語教育センターは、湘南校舎の外国語教育全般を担当する部署で、英語、中国語、コリア語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、フランス語の7言語が副専攻科目として開講されています。

体育学部、観光学部(1年次生のみ)の9学部43学科があり、現在19,644名の学生が在籍しています。しかし、フランス語を主専攻とする学科はなく、第二外国語として選択必修を課しているのは、2学科1専攻のみです。私が所属している外国語教育センターは、湘南校舎の外国語教育全般を担当する部署で、英語、中国語、コリア語、スペイン語、ドイツ語、ロシア語、フランス語の7言語が副専攻科目として開講されています。

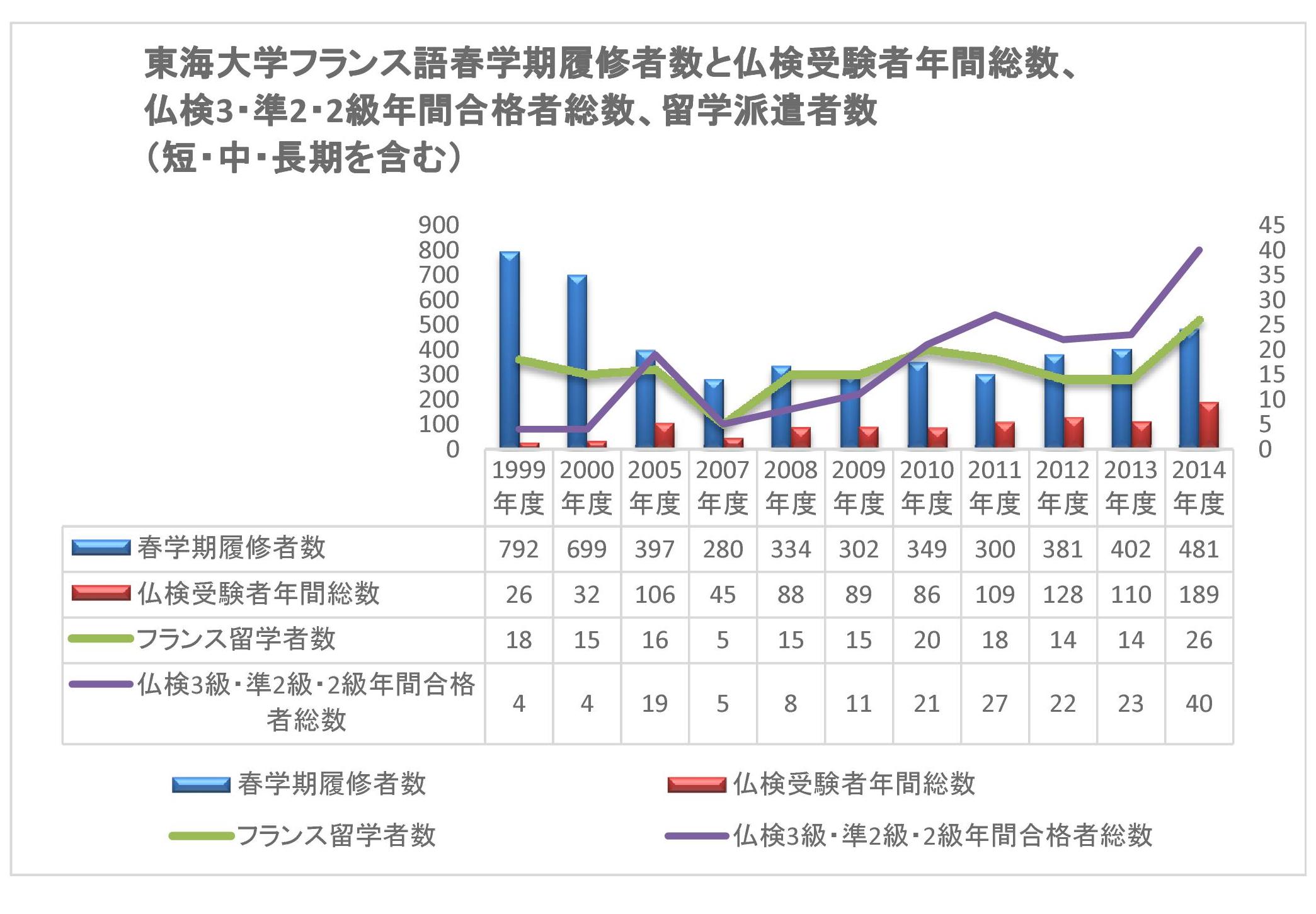

実力をつけた学生たちが、さらに力試しをしてみたいということで、近年東海大学は、京都外国語大学が主催する「全日本学生フランス語弁論大会」と日仏会館主催の「フランス語コンクール」に参加するようになりました。しばしば決勝に進むようになりましたが、そこで我が校の学生は質疑応答に極端に弱いという欠点が暴露されてしまいました。深井君がこの弱点を大いに補強し、「全日本学生フランス語弁論大会」では、2013年優勝

実力をつけた学生たちが、さらに力試しをしてみたいということで、近年東海大学は、京都外国語大学が主催する「全日本学生フランス語弁論大会」と日仏会館主催の「フランス語コンクール」に参加するようになりました。しばしば決勝に進むようになりましたが、そこで我が校の学生は質疑応答に極端に弱いという欠点が暴露されてしまいました。深井君がこの弱点を大いに補強し、「全日本学生フランス語弁論大会」では、2013年優勝

1988年4月にNHKラジオフランス語講座入門編の門を叩いた一高校生が、2015年4月でフランス語学習28年生となりました。お蔭様で、昨年8月、2013年度エールフランス特別賞の航空券を片手に一路フランスへ。家内と共に、最高のパリ旅行を満喫いたしました。

1988年4月にNHKラジオフランス語講座入門編の門を叩いた一高校生が、2015年4月でフランス語学習28年生となりました。お蔭様で、昨年8月、2013年度エールフランス特別賞の航空券を片手に一路フランスへ。家内と共に、最高のパリ旅行を満喫いたしました。

仏検では、上級レベルの準1級、1級に達すると、和文仏訳の問題が登場します。特に、1級では和文仏訳の配点は20点と、書き取り、聞き取り 1 番とならんで1次試験の中で最も配点が高い設問ですから、この問題を制することなくして仏検最上位級合格はあり得ないと言ってもいいでしょう。

仏検では、上級レベルの準1級、1級に達すると、和文仏訳の問題が登場します。特に、1級では和文仏訳の配点は20点と、書き取り、聞き取り 1 番とならんで1次試験の中で最も配点が高い設問ですから、この問題を制することなくして仏検最上位級合格はあり得ないと言ってもいいでしょう。

この度は文部科学大臣賞団体賞に選出して頂き、誠にありがとうございます。生徒、教員一同大変喜んでおります。本校では、学習2年目にフランス語検定4級から挑戦しています。部活動も盛んな中、学業との両立は容易なことではありませんが、年に二回の検定合格を目標にすることで、メリハリのある学習や生徒同士が切磋琢磨する環境ができているのだと思います。近年、本校のフランス語学習者は増加傾向にあります。それに伴い、検定準備にも時間を要しますが、今後とも当検定を学習と教育に有効利用させていただきたいと思っております。また検定実施に当たり、ご尽力を頂いておりますフランス語教育振興協会に心より感謝申し上げます。

この度は文部科学大臣賞団体賞に選出して頂き、誠にありがとうございます。生徒、教員一同大変喜んでおります。本校では、学習2年目にフランス語検定4級から挑戦しています。部活動も盛んな中、学業との両立は容易なことではありませんが、年に二回の検定合格を目標にすることで、メリハリのある学習や生徒同士が切磋琢磨する環境ができているのだと思います。近年、本校のフランス語学習者は増加傾向にあります。それに伴い、検定準備にも時間を要しますが、今後とも当検定を学習と教育に有効利用させていただきたいと思っております。また検定実施に当たり、ご尽力を頂いておりますフランス語教育振興協会に心より感謝申し上げます。