名城大学准教授 足立 和彦

初級文法を一通り学習したら、いよいよ「本物」のフランス語に触れてゆきたいですね。「読み」に関してなら、どんな分野であれ、自分の関心のある話題についての文章を、辞書を引き引き読んでいけばいいのですが、言うは易し、初めは分からない単語も多く、なかなか思うようにいかないかもしれません。

初級文法を一通り学習したら、いよいよ「本物」のフランス語に触れてゆきたいですね。「読み」に関してなら、どんな分野であれ、自分の関心のある話題についての文章を、辞書を引き引き読んでいけばいいのですが、言うは易し、初めは分からない単語も多く、なかなか思うようにいかないかもしれません。

そんな時、まずは簡単なところからと、子ども向きの本を手に取られる方も多いでしょう。手頃なのは絵本ですね。日本でも人気の Gaspard et Lisa『リサとガスパール』(なぜか日本語は語順が逆)や、同じ作者の Pénélope tête en l’air『うっかりペネロペ』(3歳のコアラの女の子)のシリーズは、繰り返しの表現が多く、とても読みやすいです。

古いところでは Barbapapa『バーバパパ』(barbe à papa「パパのあごひげ」すなわち「綿菓子」からの造語ってご存知でした?)や Babar『ぞうのババール』(だいぶ文章が長くなります)は、定番中の定番です。絵本を卒業したら、今度は小学生向けの読み物 Le Petit Nicolas『プチ・ニコラ』シリーズでしょうか(日本でいえば『ドラえもん』のような、1960年代ののどかなフランスの子どもたちの生活が垣間見られます)。こうした子ども向けの作品をさくさく読んで自信をつけてから、改めて大人向けのものに挑戦されてはいかがでしょうか。

それに加えて、今回とくにお勧めしたいのが、子どもの歌(chansons pour (les) enfants, comptines)です。すでにこの連載の第2回に、麻田美晴先生が「『わらべうた』でフランス語」という記事を書かれていますが、改めて、「子ども向けの歌は大人の学習者にも有効!」とお伝えしたいと思います。

まずは、なんといっても歌ですから、歌詞を覚えれば誰でも歌えて、楽しみながらフランス語に親しめます。子どもの歌は短いものが多いので、覚えるのも難しくありません(何番も歌詞が続くものもありますが)。今はインターネットで検索すれば、歌詞はもちろん、たいていの歌には動画が見つかります。字幕つきのものも少なくないので、見ながら一緒に歌うことができるでしょう。手軽に簡単に始められるのが、歌のよいところです。

もちろん、言葉をメロディーに乗せますので、自然な会話のイントネーションとは異なりますが、正確な発音の確認と練習にはもってこいです。また、一音に一音節を乗せるのが基本ですから、単語の分節を意識するのにも役立ちます。noir や trop は1音節、entrez や vraiment は2音節。繰り返し歌っているうちに、カタカナ発音をきっぱり卒業できること、間違いありません。

もちろん、言葉をメロディーに乗せますので、自然な会話のイントネーションとは異なりますが、正確な発音の確認と練習にはもってこいです。また、一音に一音節を乗せるのが基本ですから、単語の分節を意識するのにも役立ちます。noir や trop は1音節、entrez や vraiment は2音節。繰り返し歌っているうちに、カタカナ発音をきっぱり卒業できること、間違いありません。

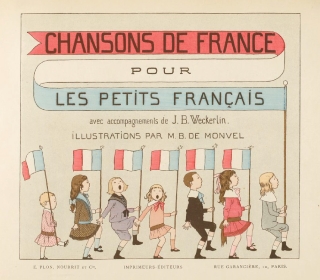

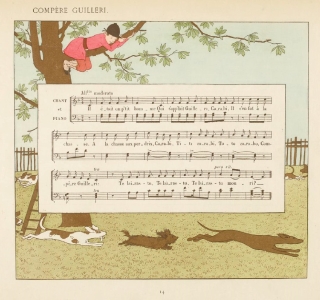

子どもの歌で面白いのは、時々、意味はないけれど調子のいい言葉が挟まるところ。« Et ron et ron, petit patapon »( « Il était une bergère »「羊飼いの娘がいました」)とか、« Titi carabi, toto carabo »( « Compère Guilleri »「ギユリ大将」)など、口に出すだけで楽しい気分になれますね。

(ただ、音の数を合わせるために、母音の省略がよく起こります。たとえば「ギユリ大将」の出だしは、 « Il était un p’tit homme / Qui s’app’lait Guilleri »。p’tit (petit) は1音節、s’app’lait (s’appelait) は2音節になります。)

ねぼすけのお坊さん « Frère Jacques »「修道士ジャック」(英語の “Are you sleeping, brother John” のほうが有名でしょうか)や、こちらも居眠りしている « Meunier, tu dors »「粉引きおじさん、寝ているの」は、最も短い歌です。メロディーが有名なのは、ピエロとのおかしなやり取り « Au clair de la lune »「月明かりの下で」や、自分で振った恋人が忘れられない(?)« À la claire fontaine »「澄んだ泉へ」でしょう。まさしく「フランス人なら誰でも知っている」有名な歌がいくつもありますから、いろいろ探して、ぜひお気に入りを見つけてください(なお、歌詞にはヴァリエーションが存在するので、注意が必要です)。

時に童心に帰って歌を口ずさめば、気分転換やストレス解消にもなるでしょう。もしかしたら宴会の余興にも使えるかもですね。受けるかどうかは分かりませんが……。

というわけで、子どもの歌はとっても役に立ちますが、ただし油断は禁物です。必ずしも文法的にも「簡単」だとは限らないのです。そこでお勧めしたいのは、歌の意味が分かっただけで安心せず、言葉の文法的用法を「自分で説明できるか」、一つ一つ確認してみることです。

たとえば、日本語の歌にもなっている « Sur le pont d’Avignon »「アヴィニョンの橋の上で」の歌詞は、« Sur le pont d’Avignon, / (L’)On y danse, (l’)on y danse. /  Sur le pont d’Avignon, / (L’)On y danse tous en rond. »「アヴィニョンの橋で/踊るよ、踊るよ。/アヴィニョンの橋で/輪になって踊るよ」です。では、この y は何でしょうか?……そう、副詞(または中性代名詞)で、« sur le pont d’Avignon » の言い換えですね(4級レベル)。ちなみに、on の前に l’ が付くこともありますが、この l’ は何だか、説明できますか? これは、母音の連続を避けるための le で、本来は定冠詞ですが、特別な意味は持っていません。et, ou, si などの後に on が続く時によく用いられます。

Sur le pont d’Avignon, / (L’)On y danse tous en rond. »「アヴィニョンの橋で/踊るよ、踊るよ。/アヴィニョンの橋で/輪になって踊るよ」です。では、この y は何でしょうか?……そう、副詞(または中性代名詞)で、« sur le pont d’Avignon » の言い換えですね(4級レベル)。ちなみに、on の前に l’ が付くこともありますが、この l’ は何だか、説明できますか? これは、母音の連続を避けるための le で、本来は定冠詞ですが、特別な意味は持っていません。et, ou, si などの後に on が続く時によく用いられます。

では「澄んだ泉へ」のルフラン(繰り返し)« Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai. »「ずっと前からあなたが好き、決してあなたを忘れない」の il y a は問題ないでしょうか? 非人称構文の il y a は、もちろん「~がある」(5級レベル)のほかに、時間表現「~前に」(4級相当)があります。« Et il y a six ans, j’ai créé ma propre société de taxi. »「そして6年前、私は自分のタクシー会社を起こしました」(17年度春季準2級、聞き取り問題)のような使い方ですね。けれど、ここでの用法はそれとも違い、il y a + 時間 que + 直接法「~前から…している」です。« Il y a une heure que je l’attends. »「もう1時間も彼(女)を待っている。」この使い方、ご存じでしたか?

なお、同じルフランの後半部分は ne と jamais で「絶対~しない」の表現(5級)ですが、« Jamais je n’accepterai. » 「断じて承服できません」のように、強調する時に jamais を文頭に置くことがあります。倒置によって、話者の強い気持ちを表しているのですね。

今回はひとまずここまで。次回はより実践的に、1つの歌を詳しく調べてみることにしましょう。

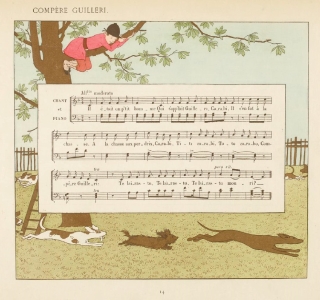

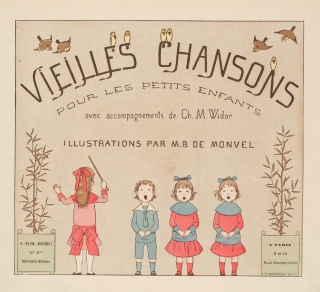

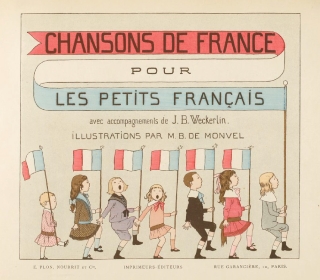

挿絵をご紹介した Chansons de France pour les petits Français 『小さなフランス人のためのフランスの歌』(Boutet de Monvel 挿絵、1886年)は、今でも広く親しまれている絵本です。Source gallica.bnf.fr / BnF

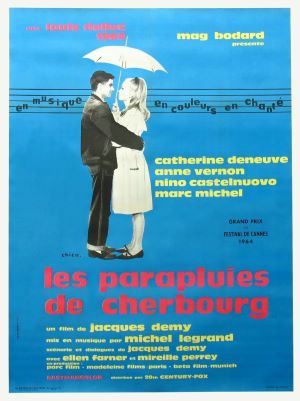

大学でフランス学科を専攻し、授業で古い映画を紹介して下さった先生のおかげでフランス語、文化にすっかり魅了されました。卒業後に仏検2級を取得し、後に Angers へ9か月間留学、帰国後フランス企業に勤める機会を得て、フランス語の上達を図ってきました。

大学でフランス学科を専攻し、授業で古い映画を紹介して下さった先生のおかげでフランス語、文化にすっかり魅了されました。卒業後に仏検2級を取得し、後に Angers へ9か月間留学、帰国後フランス企業に勤める機会を得て、フランス語の上達を図ってきました。

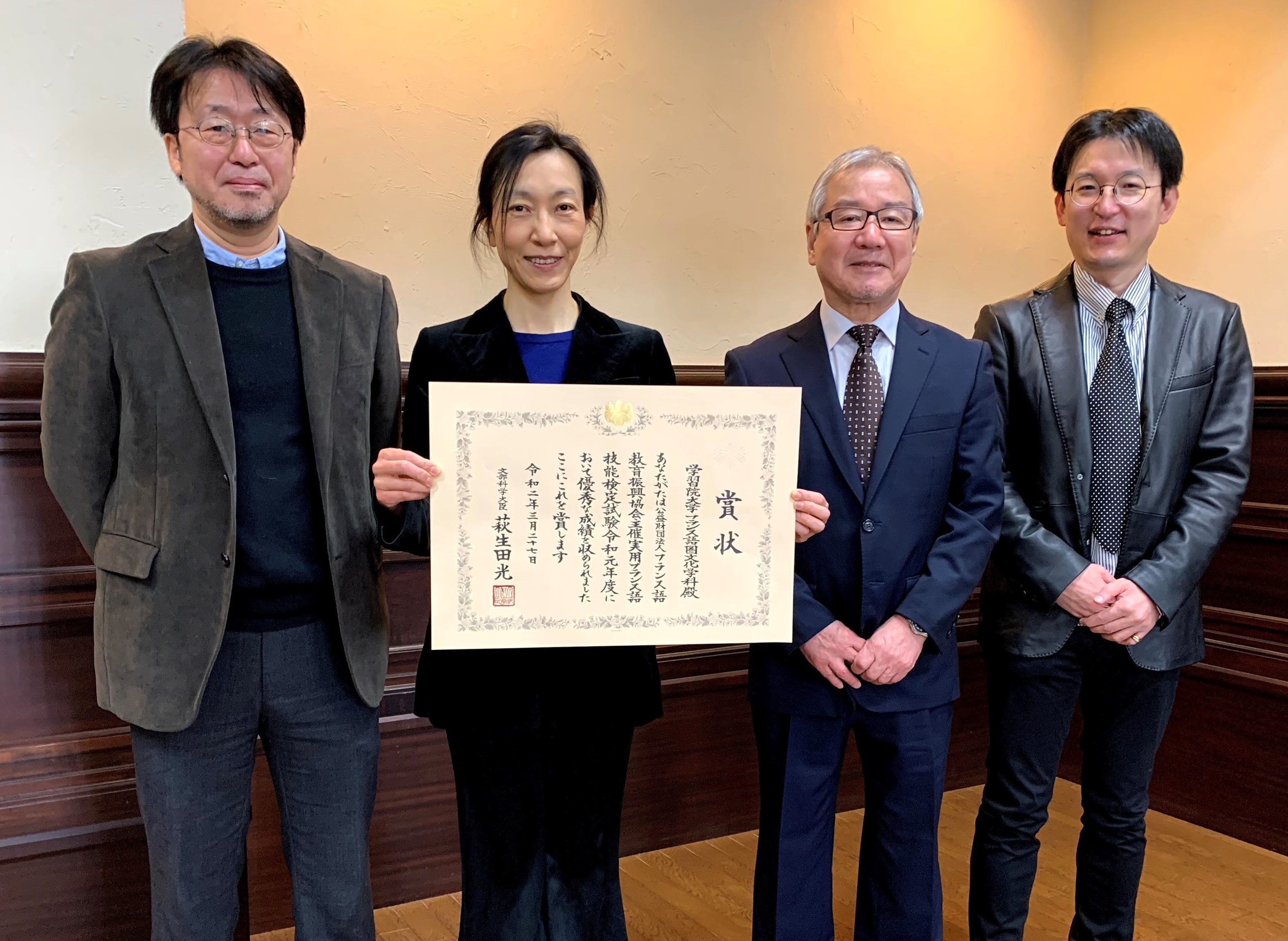

この度は、栄えある賞に選出して頂き、心より感謝申し上げます。教職員一同、大変嬉しく思っております。本学科では一年次にフランス語の授業が週5コマあり、一年間で初級文法全体を終わらせるカリキュラムになっています。したがって、殆どの学生が大学からフランス語を始めるのですが(既修者は一年次から中級クラスに入ることができます)、一年次の秋から仏検を受験することもできます。一年生から四年生まで、それぞれのレベルに合った(または少し背伸びした)級に定期的にチャレンジすることは、日々の学びにおいても、より積極的になるきっかけとなっているようです。これからも、学生たちがフランス語を通じて世界の文化の多様性に対する理解を深めていけるようにサポートしていきたいと思います。

この度は、栄えある賞に選出して頂き、心より感謝申し上げます。教職員一同、大変嬉しく思っております。本学科では一年次にフランス語の授業が週5コマあり、一年間で初級文法全体を終わらせるカリキュラムになっています。したがって、殆どの学生が大学からフランス語を始めるのですが(既修者は一年次から中級クラスに入ることができます)、一年次の秋から仏検を受験することもできます。一年生から四年生まで、それぞれのレベルに合った(または少し背伸びした)級に定期的にチャレンジすることは、日々の学びにおいても、より積極的になるきっかけとなっているようです。これからも、学生たちがフランス語を通じて世界の文化の多様性に対する理解を深めていけるようにサポートしていきたいと思います。

今の私を形作るためには、フランス語という道具がなければほとんど不可能であったように思います。

今の私を形作るためには、フランス語という道具がなければほとんど不可能であったように思います。 語学学校では、留学生向けに開催されたショートエッセイのコンテストに参加しました。私は、留学当初に感じたベルギーと東京の違いに対する戸惑い、その中で見つけたベルギーで暮らす人々のあたたかい心をフランス語で綴りました。エッセイの中では、東京の地下鉄の様子を “être serrés comme des sardines”(イワシのようにぎゅうぎゅう詰めに)という表現を使って説明しました(私はこの表現が個人的にとても好きです。日本語だったら「寿司詰めになる」という表現を使うということに気がつき、食文化の違いを感じるとともに、両国の食へのこだわりを感じ、愛おしさを覚えます)。

語学学校では、留学生向けに開催されたショートエッセイのコンテストに参加しました。私は、留学当初に感じたベルギーと東京の違いに対する戸惑い、その中で見つけたベルギーで暮らす人々のあたたかい心をフランス語で綴りました。エッセイの中では、東京の地下鉄の様子を “être serrés comme des sardines”(イワシのようにぎゅうぎゅう詰めに)という表現を使って説明しました(私はこの表現が個人的にとても好きです。日本語だったら「寿司詰めになる」という表現を使うということに気がつき、食文化の違いを感じるとともに、両国の食へのこだわりを感じ、愛おしさを覚えます)。 ベルギーでこのテーマについて友人と語り合ったことを思い出しながら自分の意見を話すうちに、7分間あっという間に過ぎていきました。

ベルギーでこのテーマについて友人と語り合ったことを思い出しながら自分の意見を話すうちに、7分間あっという間に過ぎていきました。 不定代名詞などがあります。主語を表わす人称代名詞(je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles)や「あれ、これ、それ」という意味を表わす指示代名詞(ce, çaなど)は、すでに5級でも出てきますが、代名詞がトピックとして出題されるのは4級以上の級になります。ここでは、4級に焦点をしぼって解説します。

不定代名詞などがあります。主語を表わす人称代名詞(je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles)や「あれ、これ、それ」という意味を表わす指示代名詞(ce, çaなど)は、すでに5級でも出てきますが、代名詞がトピックとして出題されるのは4級以上の級になります。ここでは、4級に焦点をしぼって解説します。 前回は、「子ども向けの歌は大人の学習者にも有効!」という理由をいろいろ挙げた上で、「でも文法確認も怠らずに」という話をしました。そこで今回は、1つの歌の歌詞全体をていねいに見てゆこうと思います。

前回は、「子ども向けの歌は大人の学習者にも有効!」という理由をいろいろ挙げた上で、「でも文法確認も怠らずに」という話をしました。そこで今回は、1つの歌の歌詞全体をていねいに見てゆこうと思います。 最後に冠詞についても見ましょう。冒頭の « Une souris » の不定冠詞は、「ネズミ」が聞き手にとって初出の情報であることを示しています。これは理解しやすいでしょう(最後の « un escargot » も同様ですね)。では « dans l’herbe » の l’ (=la) はどうでしょうか? そもそも herbe はなぜ単数?そして不定冠詞 une や部分冠詞 de l’ ではなく、定冠詞が使われているのはどうしてでしょうか?

最後に冠詞についても見ましょう。冒頭の « Une souris » の不定冠詞は、「ネズミ」が聞き手にとって初出の情報であることを示しています。これは理解しやすいでしょう(最後の « un escargot » も同様ですね)。では « dans l’herbe » の l’ (=la) はどうでしょうか? そもそも herbe はなぜ単数?そして不定冠詞 une や部分冠詞 de l’ ではなく、定冠詞が使われているのはどうしてでしょうか? フランス革命時代、ヴァンデ地方で反乱 (la guerre de Vendée) が起こりました。反乱軍の兵士は緑色の軍服を着ていて、「ネズミ」と呼ばれていました。彼らは革命政府の軍に捕まると、厳しい拷問によって処刑されました。その拷問の方法が、熱した湯や油に投げ込むというものだったのです……。

フランス革命時代、ヴァンデ地方で反乱 (la guerre de Vendée) が起こりました。反乱軍の兵士は緑色の軍服を着ていて、「ネズミ」と呼ばれていました。彼らは革命政府の軍に捕まると、厳しい拷問によって処刑されました。その拷問の方法が、熱した湯や油に投げ込むというものだったのです……。 初級文法を一通り学習したら、いよいよ「本物」のフランス語に触れてゆきたいですね。「読み」に関してなら、どんな分野であれ、自分の関心のある話題についての文章を、辞書を引き引き読んでいけばいいのですが、言うは易し、初めは分からない単語も多く、なかなか思うようにいかないかもしれません。

初級文法を一通り学習したら、いよいよ「本物」のフランス語に触れてゆきたいですね。「読み」に関してなら、どんな分野であれ、自分の関心のある話題についての文章を、辞書を引き引き読んでいけばいいのですが、言うは易し、初めは分からない単語も多く、なかなか思うようにいかないかもしれません。 もちろん、言葉をメロディーに乗せますので、自然な会話のイントネーションとは異なりますが、正確な発音の確認と練習にはもってこいです。また、一音に一音節を乗せるのが基本ですから、単語の分節を意識するのにも役立ちます。noir や trop は1音節、entrez や vraiment は2音節。繰り返し歌っているうちに、カタカナ発音をきっぱり卒業できること、間違いありません。

もちろん、言葉をメロディーに乗せますので、自然な会話のイントネーションとは異なりますが、正確な発音の確認と練習にはもってこいです。また、一音に一音節を乗せるのが基本ですから、単語の分節を意識するのにも役立ちます。noir や trop は1音節、entrez や vraiment は2音節。繰り返し歌っているうちに、カタカナ発音をきっぱり卒業できること、間違いありません。 Sur le pont d’Avignon, / (L’)On y danse tous en rond. »「アヴィニョンの橋で/踊るよ、踊るよ。/アヴィニョンの橋で/輪になって踊るよ」です。では、この y は何でしょうか?……そう、副詞(または中性代名詞)で、« sur le pont d’Avignon » の言い換えですね(4級レベル)。ちなみに、on の前に l’ が付くこともありますが、この l’ は何だか、説明できますか? これは、母音の連続を避けるための le で、本来は定冠詞ですが、特別な意味は持っていません。et, ou, si などの後に on が続く時によく用いられます。

Sur le pont d’Avignon, / (L’)On y danse tous en rond. »「アヴィニョンの橋で/踊るよ、踊るよ。/アヴィニョンの橋で/輪になって踊るよ」です。では、この y は何でしょうか?……そう、副詞(または中性代名詞)で、« sur le pont d’Avignon » の言い換えですね(4級レベル)。ちなみに、on の前に l’ が付くこともありますが、この l’ は何だか、説明できますか? これは、母音の連続を避けるための le で、本来は定冠詞ですが、特別な意味は持っていません。et, ou, si などの後に on が続く時によく用いられます。

ボレロのリズムに乗せて300人ものモデルが艶やかに歩く姿は、当時10歳のサッカー少年だった私に鮮明な印象を残しました。

ボレロのリズムに乗せて300人ものモデルが艶やかに歩く姿は、当時10歳のサッカー少年だった私に鮮明な印象を残しました。 フランス語は私に豊かな知識を与え、仕事の幅を拡げてくれました。

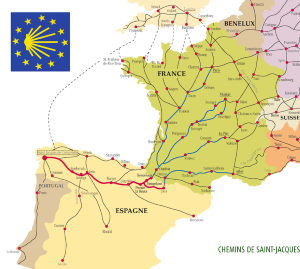

フランス語は私に豊かな知識を与え、仕事の幅を拡げてくれました。 私がフランス語を学習するきっかけとなったのはサンティアゴ巡礼であった。サンティアゴ巡礼とはキリスト教の三大聖地であるスペイン北西部の都市サンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela、仏語ではSaint-Jacques-de-Compostelle、以下SCという)の大聖堂に眠る聖ヤコブの墓を詣でること。この巡礼路はヨーロッパ中を網の目のようにつなぎ約1200年の歴史がある。スペインとフランスの“道”は世界遺産に登録されている。

私がフランス語を学習するきっかけとなったのはサンティアゴ巡礼であった。サンティアゴ巡礼とはキリスト教の三大聖地であるスペイン北西部の都市サンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela、仏語ではSaint-Jacques-de-Compostelle、以下SCという)の大聖堂に眠る聖ヤコブの墓を詣でること。この巡礼路はヨーロッパ中を網の目のようにつなぎ約1200年の歴史がある。スペインとフランスの“道”は世界遺産に登録されている。 重さ約10 kgのリュックを背負い、1日平均25 km歩くため、足のマメ、肩の痛みは毎日続いた。しかし世界中からやってくる多くの人々との楽しい交流は心と体の疲れを忘れさせてくれた。

重さ約10 kgのリュックを背負い、1日平均25 km歩くため、足のマメ、肩の痛みは毎日続いた。しかし世界中からやってくる多くの人々との楽しい交流は心と体の疲れを忘れさせてくれた。 フランス国内の幹線ルートは4本。主な出発地はル・ピュイ、アルル、ヴェズレー、パリで、いずれもSJPP付近で「フランス人の道」に合流され、距離は約900 kmある。フランス語は全くの付け焼刃だったが、2016年7月ル・ピュイからフランス国内の“道”に最初の一歩を踏み出した。SJPPまで900 km、40日間をかけて歩き通した。その後2017年はアルルからプエンテ・ラ・レイナまで、2018年にはヴェズレーからSJPPまでを歩いた。

フランス国内の幹線ルートは4本。主な出発地はル・ピュイ、アルル、ヴェズレー、パリで、いずれもSJPP付近で「フランス人の道」に合流され、距離は約900 kmある。フランス語は全くの付け焼刃だったが、2016年7月ル・ピュイからフランス国内の“道”に最初の一歩を踏み出した。SJPPまで900 km、40日間をかけて歩き通した。その後2017年はアルルからプエンテ・ラ・レイナまで、2018年にはヴェズレーからSJPPまでを歩いた。 年毎にフランス語にも慣れ、今ではフランス人の友人ができメールの交換ができるようになった。

年毎にフランス語にも慣れ、今ではフランス人の友人ができメールの交換ができるようになった。

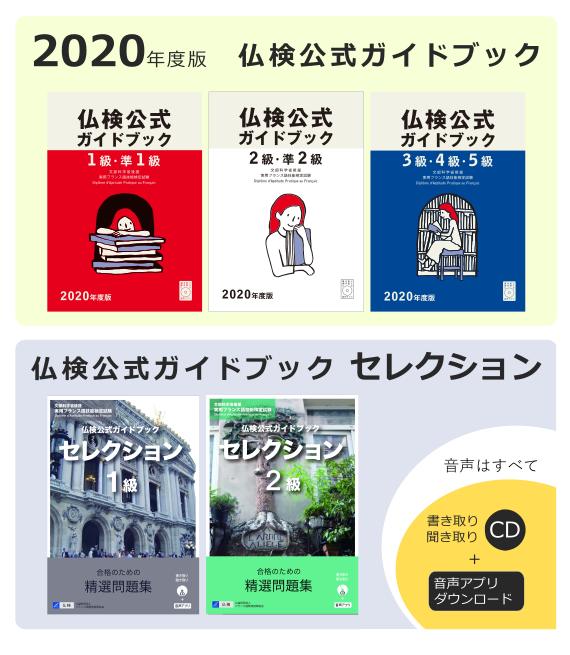

受験対策は公式ガイドブックを繰り返し頭のなかで解いていくのを繰り返しました。仏検の勉強をすることは、フランス語教室でテキストに沿って会話していったり、フランス現地で生でフランス語に触れることに加えて、さらに原点にもどって文法的なことを学ぶことが大事だと感じました。あらためて文法書籍を読んだり、公式ガイドブックを読みながら、いままで気づかなかったことを新たに発見していって、そういった発見の喜びが楽しかったように思います。

受験対策は公式ガイドブックを繰り返し頭のなかで解いていくのを繰り返しました。仏検の勉強をすることは、フランス語教室でテキストに沿って会話していったり、フランス現地で生でフランス語に触れることに加えて、さらに原点にもどって文法的なことを学ぶことが大事だと感じました。あらためて文法書籍を読んだり、公式ガイドブックを読みながら、いままで気づかなかったことを新たに発見していって、そういった発見の喜びが楽しかったように思います。

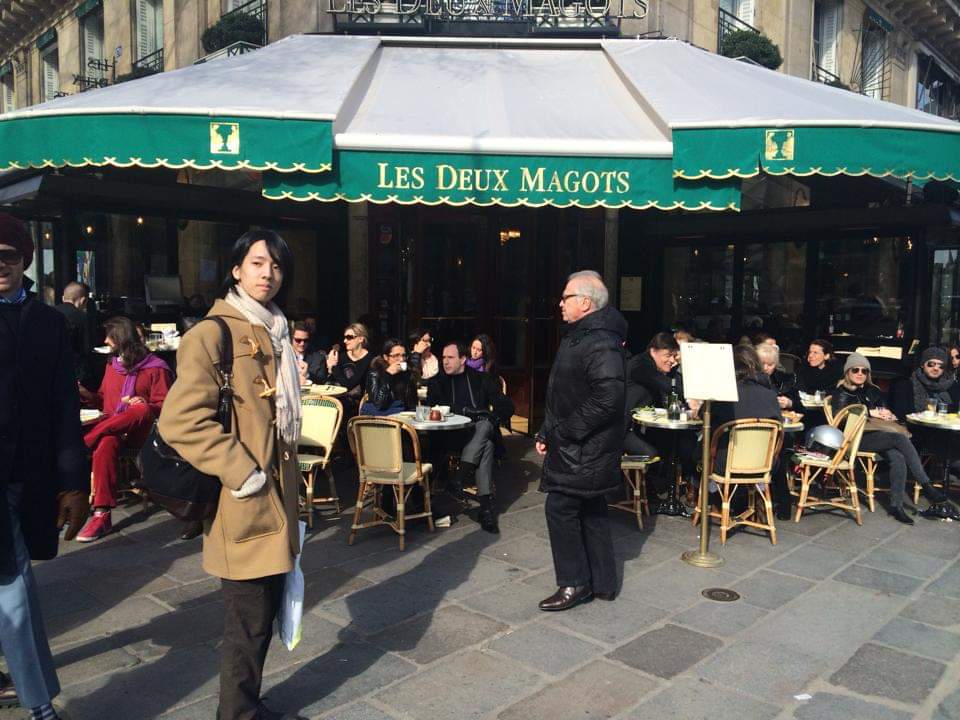

仏検との出会いは2012年の秋、僕が大学一年生の時でした。ふとしたきっかけで翌年春にフランスでの短期滞在が決まり、大学で履修していたドイツ語の傍ら、独学でフランス語の勉強をスタートしました。

仏検との出会いは2012年の秋、僕が大学一年生の時でした。ふとしたきっかけで翌年春にフランスでの短期滞在が決まり、大学で履修していたドイツ語の傍ら、独学でフランス語の勉強をスタートしました。 それからの一年をフランス、ブルターニュ地方にあるレンヌという街で過ごし、2014年の夏に帰国しました。この一年間、フランス語のことしか考えていなかったように思います。おかげで帰るころにはそこそこ話せるようになっていました。

それからの一年をフランス、ブルターニュ地方にあるレンヌという街で過ごし、2014年の夏に帰国しました。この一年間、フランス語のことしか考えていなかったように思います。おかげで帰るころにはそこそこ話せるようになっていました。 しかし、せっかく「自分の言葉」になりかけていたフランス語も、8月の日本の猛烈な湿気とともに押し寄せた日本語の波に洗い流されそうになりました。なんとかこれを守らなくては…。その時も、仏検が僕の灯台になってくれました。あれを目指して進めばいいんだ。帰国後間もなく秋の準1級を受け、合格。フランス語は逃げませんでした。

しかし、せっかく「自分の言葉」になりかけていたフランス語も、8月の日本の猛烈な湿気とともに押し寄せた日本語の波に洗い流されそうになりました。なんとかこれを守らなくては…。その時も、仏検が僕の灯台になってくれました。あれを目指して進めばいいんだ。帰国後間もなく秋の準1級を受け、合格。フランス語は逃げませんでした。 初めてのフランス滞在、最終日に見た空

初めてのフランス滞在、最終日に見た空