実用フランス語技能検定試験(仏検)

出願・受験に関する規約

1. 総則

1.1 実用フランス語技能検定試験(以下「仏検」)は、公益財団法人フランス語教育振興協会(以下「当協会」)が文部科学省および在日フランス大使館文化部の後援をうけて実施するフランス語の技能検定試験です。

1.2 出願者および受験者は、以下の事項に同意した上で出願・受験を行うものとし、その内容を遵守する義務があります。

2. 受験資格・条件

2.1 年齢・職業・学歴・国籍などにかかわらず、受験資格に制限はありません。

2.2 過去に受験した級やその合否に関係なく、どの級でも受験できます。

3. 出願について

3.1 試験概要の確認

・実施級、各級の検定料、試験時間等の試験の概要および受験方法や注意事項等を確認した上で、所定の申込手順に従い出願してください。

3.2 出願時の氏名・住所について

・漢字で記入された氏名・住所について、電算処理上入力不可能な文字は、一般通用の漢字もしくは平仮名(JIS第一水準・第二水準)で表示されます。

3.3 1次試験免除申請について

・1次試験免除申請は出願時に限り受け付け、出願後の申請は認められません。そのさい、検定料の割引は一切ありません。なお、1次免除有資格者が、1次試験を受験した場合には、免除申請の有無にかかわらず、1次免除資格が無効となります。

3.4 特別措置および配慮の申請について

・障がいやお身体の不調等により受験に不自由がある方は、出願期間中に仏検事務局に連絡・相談の上、特別措置の申請を行ってください。できる限りの対応を検討します。出願期間以降の申請はできません。また、申請事由によっては、別途書類の提出が求められる場合や、申請を受け付けられない場合があります。

3.5 インターネット申込について

・ID取得にはメールアドレスが必要です。日本語のメールアドレスにはシステムが対応しておらず、登録できません。

・携帯電話のメールアドレスや、フリーメールアドレス(無料メール)で登録された場合、メールの受信に遅延や障害が生じることがあります。このような不具合があった場合でも当協会は責任を負いません。

・IDは季ごとに新たに取得する必要があります。以前に取得したIDを季をまたいで再利用することはできません。

・IDおよびパスワードの管理は出願者本人が行います。IDおよびパスワードの漏えい、違法利用などから生じた損害に対して当協会は責任を負いません。

・通信機器、通信回線およびコンピューター等のシステム機器(出願者、プロバイダー、通信事業者、当協会の各々のハードウェア、ソフトウェアおよびそれらをつなぐ通信回線のすべてを含む)の障害や、第三者の妨害、侵入、情報改変等により出願できなかった場合、それらの事由によって生じた損害に対して当協会は責任を負いません。

3.6 願書郵送申込について

・願書を送付せず、検定料を納入しただけでは受付とはなりません。

・願書受付期間終了後に投函された願書は受付しません。

4. 団体受験について

4.1 団体受験を実施する団体は、氏名と成績の開示について団体受験者に周知させなければなりません。受験者の同意を得ていることの証左として毎年「個人情報の開示に関する同意書」を提出してください。

4.2 団体受験でとりまとめ出願を実施する場合、出願者から団体担当者への願書提出および検定料の納入形態については、各団体が取り決めるものとし、当協会は一切関与しません。

5. 出願登録内容の変更について

5.1 出願のキャンセルについて

・出願後、いったん納入された検定料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。また、次回への振替も認められません。

5.2 受験級の変更について

・出願期間中にかぎり、受験級の変更を受け付けます。ただし、下位の級に変更する場合も、はじめに納入した検定料との差額は返金されません。上位の級への変更や、単願から併願への変更にあたっては、差額分の検定料を期間内に追加納入する必要があります。

5.3 受験地の変更について

・1次試験受験地の変更は出願期間中にかぎり受け付けます。

・2次試験(1・準1・2・準2級のみ)受験地の変更は、1次試験終了の1週間後までは受け付けますが、それ以降は一切認められません。

・国内受験地からパリ会場受験への変更を希望する場合は、検定料の差額を納入しなければなりません。

5.4 試験時間の変更について

・1次試験の試験時間および2次試験の集合時間は一切変更できません。

5.5 氏名・住所・連絡先の変更について

・出願時に登録された氏名や住所等に変更が生じた場合は、すみやかに仏検事務局まで連絡してください。

6. 受験票について

6.1 ・1次試験および2次試験の受験票は、試験日の約6日前までにお送りします。受験票の発送をもって出願受付の確認となります。

6.2 郵便受けにお名前が入っていないと、受験票等の通知が届かない恐れがあります。必ずお名前を入れておいてください。

6.3 受験票の未着に関するお問い合わせは、電話でのみ受け付けます。対応は試験前々日の営業時間内(金曜日17時)までで、それ以降は応じられません。また、未着問い合わせ期間内にお問い合わせがなく受験できなかった場合、当協会は一切その責任を負いません。

6.4 試験日までに受験票に記載された情報および注意事項を受験者自身が確認してください。

6.5 受験票に記載された試験会場・時間の変更には一切応じられません。

6.6 氏名や住所の訂正や変更については、試験当日に会場で申し出るか、仏検事務局まで連絡してください。

7. 受験時の注意事項

7.1 注意事項の遵守

・試験当日は、本規約および受験票、問題冊子表紙に記載された注意事項を確認し、遵守してください。

・ 試験場内では試験監督者および試験場係員の指示に従ってください。 指示に従わない場合、および試験進行の妨げとなる行為があった場合、退場となることがあります。

7.2 携行品について

・受験時には受験票で指示された携行品(受験票/筆記用具/身分証/時計)を持参してください。試験中、それ以外の私物はかばん等にしまってください。

・携帯電話を時計として使用することはできません。電源を切り、他の私物と同様にかばん等にしまってください。

・試験会場内での貴重品や手荷物の管理は受験者自身が行ってください。当協会は盗難、紛失その他について一切責任を負いません。

・拡大鏡・医薬品等の持ち込みが必要な方は、出願時に配慮希望として申請してください。

・飲み物については、1次試験では、ふた付きの容器に入っており、かつ容器に文字の表記がないものであれば持ち込みを認めます。ただし、監督者が試験環境の保全の妨げになると判断した場合は、持ち込みが認められないことがあります。2次試験では試験室への飲み物の持ち込みはできません。

7.3 本人確認について

・運転免許証、パスポート、学生証、勤務先発行の身分証、保険証等、本人を証明する公的な書類が必要です。

・身分証は紙またはカード式のものに限り、デジタル身分証等はお使いいただけません。

・身分証に写真が付いていない方は、受験票の所定の欄に顔写真を貼ってください。

・身分証ないし顔写真の提示がなく本人であることを確認できないときは、受験をお断りする場合があります。

7.4 遅刻時の対応について

・1次試験では、試験開始後、規定時間以内(1〜4級は試験開始後30分、5級は同20分)は試験室への入室を認めます。ただしその場合も、試験時間の延長等の措置は行いません。規定時間を超えて遅刻した場合は受験できません。なお、パリ会場では遅刻入室は一切認められません。

・2次試験では遅刻入室は一切認められません。

・公共交通機関の遅延や運休による遅刻・欠席については、その事実を証明できる証票等をご提示ください。証明できるものがなければ対応いたしかねます。

7.5 途中退室・再入室について

・1次試験では、原則として試験途中の退出はできません。ただし、筆記試験中は、やむを得ない事情がある場合に限り、一時退室・再入室が可能です。書き取り・聞き取り試験の開始後に途中退室した場合、再入室は認められず、そのまま欠席扱いになります。

・1〜準2級の1次試験では、筆記試験と書き取り・聞き取り試験の双方を受験しないと欠席扱いになります。

7.6 試験中の注意事項

・問題の内容についての質問にはお答えできません。

・以下に例示する不正行為が認められた場合、失格となります(検定料は返還されません)。また、次季以降の受験資格も失うことになります。

(1) カンニング行為 (カンニングペーパーや参考書などの使用、他の受験者の答案を見ること、他の受験者から答えを教わること等)。

(2) 試験時間中に、他の受験者を利するような行為をすること。

(3) 試験問題を漏えいすること。

(4) 試験室において、他の受験者の迷惑となる行為や試験進行の妨げとなる行為をすること。

(5) 出願者以外の者が出願者に代わって受験すること。

(6) その他、試験の公平性を損なう行為。 |

7.7 インフルエンザ、その他感染症への対応について

・インフルエンザ、その他感染症<学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第18条に定める各種感染症を指す。以下同様> に罹患している場合、および医師の診断を受けていなくても罹患が疑われる場合は、受験を控えてください。インフルエンザその他感染症に罹患している、または罹患を疑われる場合、試験会場にて受験をお断りすることがあります。インフルエンザ等の流行期には、マスクの着用、手洗い・うがいの励行、携行消毒液の携帯・使用等、主体的な感染予防にご協力ください。

・試験会場として使用予定の大学、高等学校等での施設においてインフルエンザ等の感染が報告された場合、当該会場での試験を中止または延期する可能性があります。試験の中止や延期等が発生した場合には、ただちに当協会のホームページにおいて措置の内容または事後対応に関するご案内を公表します。

7.8 その他の注意事項

・災害・事故などの場合、試験開始時間を繰り下げたり、試験を中止したりすることがあります。

・ふりがな付き問題冊子は出願期間中に申請があった方にのみ用意されます。当日のお申し出には対応できません。

・試験問題の一部または全部を当協会の許可なく、他に伝え、漏えい(インターネット等への掲載を含む)することを禁じます。

・試験会場内での録音・撮影を禁じます。また試験に関して知り得た情報全般を他者に開示し公開することを禁じます。

・試験終了後、問題冊子は持ち帰ってかまいません。正解例は仏検ホームページで閲覧できます。

8. 受験後について

8.1 1次試験結果通知書および3・4・5級の合格証書は1次試験の約4週間後に、1〜準2級の2次試験結果通知書および合格証書は2次試験の約3週間後にお送りします。

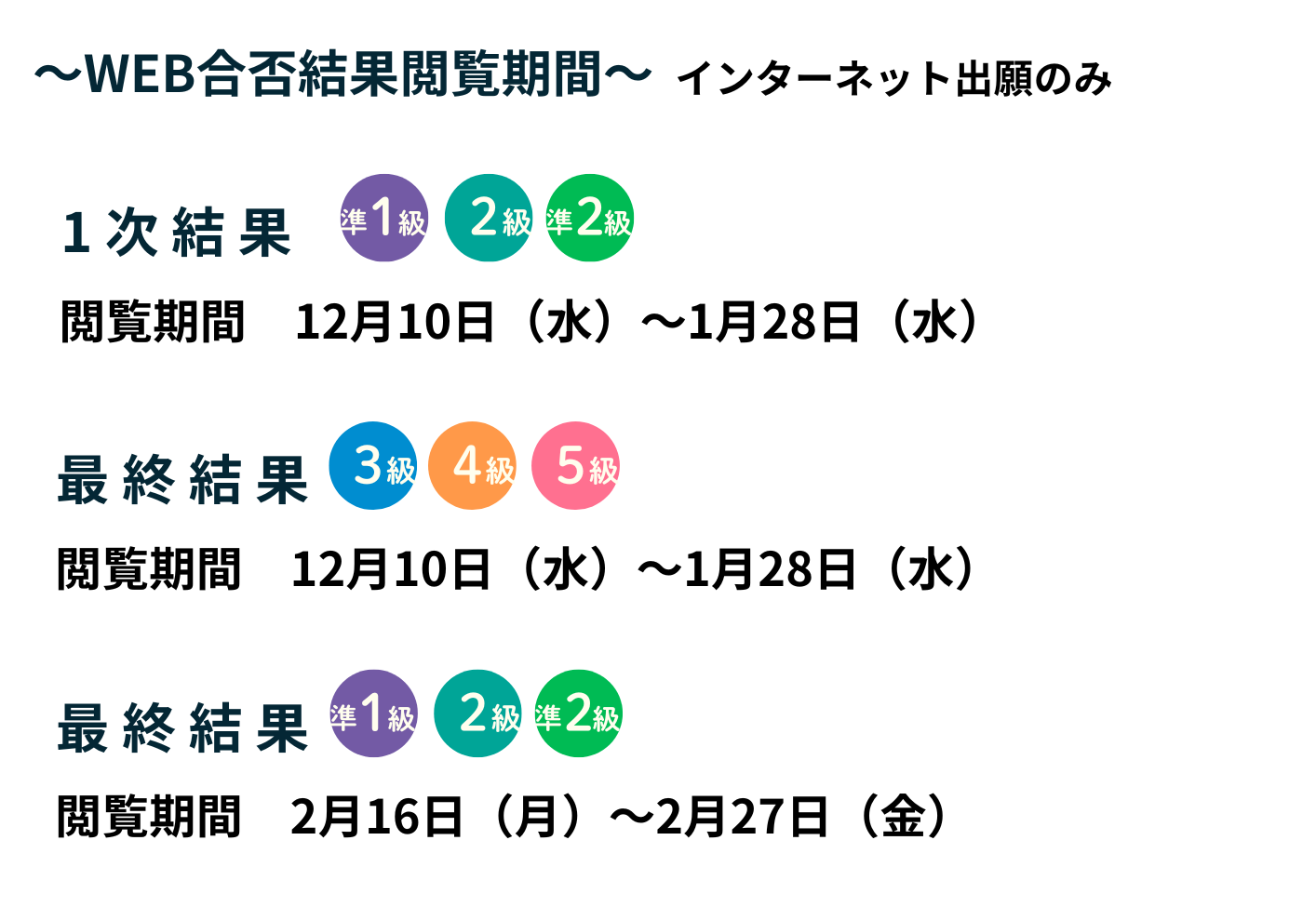

8.2 インターネットでの合否結果閲覧は、インターネットで出願を行った方のみ利用できます。閲覧の開始は当協会からのメールをもって告知します。

8.3 欠席者への結果通知は行いません。1次試験の欠席者は試験終了後に仏検事務局に申し出れば問題冊子と正解例を受け取ることができます。

8.4 郵便の未着、汚損・破損が発生した場合、ならびに個人情報の誤りや変更がある場合はすみやかに仏検事務局まで申告してください。

8.5 問題内容および採点結果、合否については一切異議申し立てできません。

9. 免責事項、損害賠償、責任の制限

9.1 当協会は、台風や大雪等の自然災害や大地震、伝染病の流行等、不測の事態発生時は試験を中止する場合があります。その場合は仏検ホームページへの掲載等を通じて受験者、および団体申込責任者へ通知いたします。

当協会は、出願者が仏検を受験したことにより、または受験できなかったことにより発生した一切の損害について、検定料の返金を含め、いかなる責任も負わないものとします。

試験の変更、遅滞、中止等に基づく損害についても同様とします。

9.2 試験会場における受験者(その保護者等の付添者を含む)間のトラブル等については、当協会は一切責任を負いません。

9.3 準会場の取扱責任者および試験運営責任者による不正等が発覚し、当協会の判断により当該準会場における試験が無効とされた場合、受験者に対するすべての責任は当該準会場の取扱責任者および試験運営責任者が負い、当協会は一切の責任を負わないものとします。

9.4 出願者は、仏検受験に際し、当協会または第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。

9.5 本規約に別途定める場合を除き、いかなる場合においても当協会が受験者に対して負う責任は、当該受験者が実際に支払った検定料総額を上回るものではありません。

10. その他・一般事項

10.1 合格証明書について

・合格証明書の発行は、その季の結果通知・合格証書の発行後のみ承ります。

・合格証明書には合格した時点で登録された氏名が記載されます。発行申請の時点で氏名が変わっている場合も、記載される氏名に変更や追加を行うことはできません。

10.2 個人情報の取り扱いについて

・出願時に登録された個人情報は、当協会ホームページで公開されている保護方針に則って取り扱います。

10.3 ご意見・お問い合わせについて

・仏検に関するご意見やお問い合わせは、書面(郵送・ファックス・電子メール)で寄せられた場合のみご回答します。

10.4 本規約の変更について

・当協会は本規約を出願者・受験者および団体申込責任者へ予告することなく変更することがあります。また、変更後の本規約については、当協会が別途定める場合を除いて、仏検ホームページ上に掲載した時点より効力が生じるものとします。

公益財団法人フランス語教育振興協会

2016年8月23日

2017年4月27日改訂

2019年8月26日改訂

2023年4月22日改訂

本校は神奈川県川崎市にある唯一のカトリックの女子校で、2020 年で創立 60 周年を迎えました。カナダで初の聖人である聖マルグリット・デュービルが創立した「カリタス修道女会」が、戦後日本の社会的緊急課題であった学校教育の充実に応えるために日本へシスターを派遣し、カリタス学園が創立されました。「CARITAS」とは、ラテン語で「愛」を意味します。

本校は神奈川県川崎市にある唯一のカトリックの女子校で、2020 年で創立 60 周年を迎えました。カナダで初の聖人である聖マルグリット・デュービルが創立した「カリタス修道女会」が、戦後日本の社会的緊急課題であった学校教育の充実に応えるために日本へシスターを派遣し、カリタス学園が創立されました。「CARITAS」とは、ラテン語で「愛」を意味します。