作成者アーカイブ: apefdapf

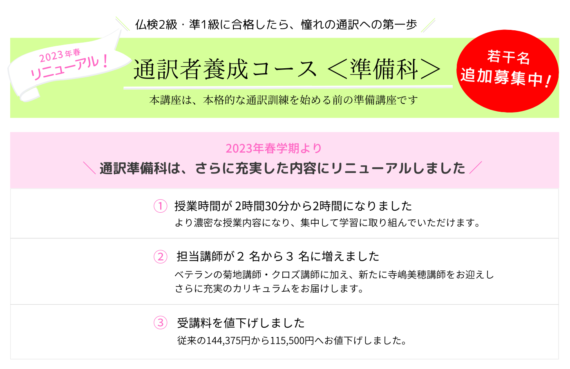

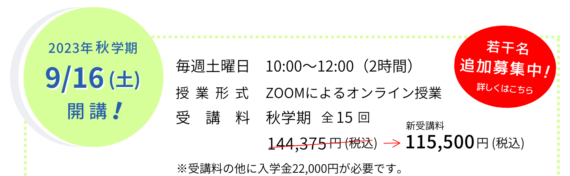

通訳者養成コース<準備科>2023年秋学期

|

■ レベルのめやすは仏検準1級 / DELF B2動画を使った通訳練習 (仏→日) や、短文の翻訳練習 (日→仏) を取り入れながら、関連する文法演習と派生する語彙の整理、聞き取り練習とフランス語らしい的確な表現力を養成し、通訳に必要な基礎を強化します。 |

■ 授業はすべてオンラインZOOMを使用したオンライン授業です。授業日の1週間前に、担当講師より教材を配信しますので、各自準備をしてください。動画や翻訳など、講師により毎回様々なタイプの教材に取り組みます。詳しい授業案内はこちらをクリック |

|

|

■ 通訳基礎科へ進級春学期15回、秋学期15回の合計30回の授業です。 (春学期のみ、秋学期のみの受講もできます。) 各学期末には期末テストを実施。講師の推薦を受けた成績優秀者は、次学期より通訳基礎科へ進級することができます。 |

| 受講生の声 過去の通訳準備科受講生から寄せられた、受講のきっかけや期末テスト対策、基礎科へ進級した感想など、さまざまな体験談を掲載しています。詳しくはこちらをクリック |

| 入学テスト免除 2008年秋季以降の仏検1級、準1級 ( および対応するDELF・DALF ) 取得者で「通訳 ( 準備科 )」「 翻訳 ( 基礎科・本科 )」を希望される方は入学テスト免除になります。詳しくはこちら |

講座概要

・対象レベル:仏検2級・準1級/DELF B1・B2 ・定員:15名 ・授業料:115,500円(税込み)

◆ 2023年秋学期 開講日程 【開講日程】毎週土曜日 全15回 (1) 9月16日 (2) 9月30日 (3) 10月7日 (4) 10月14日 (5) 10月21日 (6) 10月28日 (7) 11月11日 (8) 11月18日 (9) 11月25日 (10) 12月2日 (11) 12月9日 (12) 12月16日 (13) 12月23日 (14) 1月6日 (15) 1月20日 【開講時間】10:00~12:00(2時間) 【授業形式】オンライン(ZOOM) 【申 込 受 付 期 間】2023年8月1日(火)~ 9月1日(金) 【授業料 納入期限】2023年9月6日(水) ● 申込方法:下記申込書に必要事項をご記入のうえ、メール添付でお送りください。お問い合わせ

| 公益財団法人 フランス語教育振興協会 APEF青山フランス語プロフェショナルコ ース担当 〒102-0073東京都千代田区九段北1-8-1 九段101ビル6F TEL(直通):03-6268-9680 FAX:03-3239-3157 E-mail: cours@apefdapf.org |

APEF青山フランス語プロフェショナルコースTOP | 講師紹介 | コース・料金 | 受講登録

<通訳・翻訳者養成講座@ZOOM>秋学期 受講生募集中!(9/15開講)

【お申込み受付中】8/20(日)~短期集中「日仏逐次通訳講座」@ZOOM

2023年度 夏季休業期間についてのお知らせ

公益財団法人フランス語教育振興協会は、8月8日(火)より15日(火)までを夏季休業期間とさせていただきます。8月7日(月)17時以降、休業期間中にお寄せいただいた各業務についてのご依頼・お問い合わせは8月16日(水)以降のご対応となりますことを予めご了承ください。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

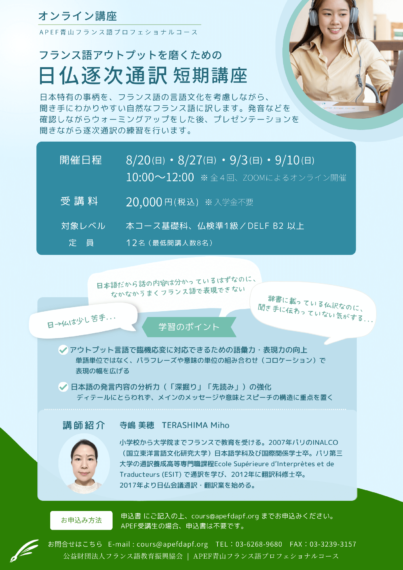

日仏逐次通訳短期講座2023

フランス語アウトプットを磨くための日仏逐次通訳講座

フランス語を母語に持つ講師による、フランス語アウトプットを磨くための逐次通訳講座です。

聞き手にわかりやすい自然な訳出をめざして、日→仏の逐次通訳練習を集中的に行います。

◇ このコースはオンライン(Zoom)で開講します。

講座概要

・対象レベル:仏検準1級以上/DELF B2 以上

・定員:12名(最低開講人数 8名)

・受講料:20,000円(税込み) ※入学金不要

【開講日程】2023年8月20日(日), 8月27日(日), 9月3日(日), 9月10日(日)

※全4回

【開講時間】10:00~12:00(2時間)

【会場】オンライン(ZOOM)

● 申込方法:下記申込書に必要事項をご記入のうえ、メール添付でお送りください。

APEF受講生の場合、申込書は不要です。

お問い合わせ

| 公益財団法人 フランス語教育振興協会 APEF青山フランス語プロフェショナルコ ース担当 〒102-0073東京都千代田区九段北1-8-1 九段101ビル6F TEL(直通):03-6268-9680 FAX:03-3239-3157 E-mail: cours@apefdapf.org |

2次試験当日の緊急連絡先について

7月16日の仏検2次試験当日の緊急連絡先を下記のとおり開設いたします。

【2次試験当日のお問い合わせ】仏検受付センターTEL:03-5778-4073 |

・受験票が未着または紛失された方はこちらのヘルスチェックシートを当日の来場前にご確認ください。

・試験を欠席される場合、事前連絡は不要です。なお、欠席された方への結果通知の発行は行いません。

2次試験を欠席された方に対する来季の1次試験免除については、こちらをご覧ください。

・新型コロナウイルス感染等による欠席予定者・欠席者への対応や、試験開催にかんする最新の情報は「2023年度春季試験の開催について」のページでご案内しています。

7/29(土)開講!「Le Monde の経済記事精読」短期講座@ZOOM

公式基本語辞典 正誤表アーカイブ

2023年秋学期 受講者募集のお知らせ

2023年度春学期からの継続受講に加えて、全コースで新規受講者を若干名募集します。 受講資格 をご確認のうえ、以下の要領でお手続きください。

秋学期 受講申込方法

【受講申込期間】2023年8月1日(火)~9月1日(金) まで

※締切後の申込も場合によって受け付けますのでご相談ください。

● 継続受講の方

上記期間内に 受講登録 を終えてください。

● 新規受講希望の方

① 申込書(word)をダウンロードし、必定事項をご記入のうえ、cours@apefdapf.orgまでメール添付でお送りください。折り返し受講対象クラス、入学テスト受験の要不要などをお知らせします。

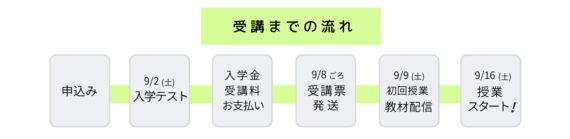

② 入学テストは下記の要領で実施します。

2023年度秋学期 入学テスト 実施要領 ●日 時: 2023年9月2日(土) 11:00 開始 16:00 終了予定 <筆記試験> 11:00~12:00 <面接> 14:00より順次 ●会 場:オンライン ●受験料:3,300円(税込み) ※銀行振込(下記参照)による事前支払い ※いったん納入された受験料は一切ご返金いたしかねます ● 出願期間: 2023年8月1日(火)~9月1日(金)まで

| <入学テスト受験料 振込先 > みずほ銀行 九段支店(店番号532) (普)1805436 (口座名義)公益財団法人 フランス語教育振興協会 教育口 |

- ※入学テストの免除について 2008年秋季以降の仏検1級、準1級(および対応するDELF・DALF)取得者で、「通訳(準備科)」、「翻訳(基礎科・本科)」を希望される方は入学テスト免除になります。免除を希望される場合は、申込書をお送りいただく際に当該レベルの合格証書またはディプロムの写しを併せて提出してください。

- 「通訳基礎科・本科」を希望する方への入学テスト免除はありません。

③ 入学テストの結果はテスト実施後3日以内にメールでご連絡いたします。

④ 入学テスト合格者およびテスト免除で受講決定の知らせを受けた方は 受講登録 にお進みください。

お問い合わせ

| 公益財団法人 フランス語教育振興協会 APEF青山フランス語プロフェショナルコース担当 〒102-0073東京都千代田区九段北1-8-1 九段101ビル6F TEL(直通):03-6268-9680 FAX:03-3239-3157 E-mail: cours@apefdapf.org |

『2023年度春季1次試験 正解および解答例』を掲載しました

1次試験当日の緊急連絡先について

6月18日の仏検1次試験当日の緊急連絡先を下記のとおり開設いたします。

【1次試験当日のお問い合わせ】仏検受付センターTEL:03-5778-4073 |

・受験票が未着または紛失された方はヘルスチェックシートをこちらからご確認ください。試験当日の来場前に受験者ご自身でチェックを行い、チェック項目に1つでも該当する場合は来場をお控えください。なお、欠席の場合、次回への振替は承りかねます。

・試験を欠席される場合、事前連絡は不要です。なお、欠席された方への結果通知の発行は行いません。

・今季も試験終了後の正解例の配付は行いません。正解例は試験当日6月18日(日)の20:00過ぎに当ホームページにて公開予定です。

【教材公開中】7/29(土)~「Le Monde の経済記事精読」短期講座@ZOOM

2023年度春季仏検 出願受付は終了しました

【2023年度春季試験】出願受付は終了しました。受験票発送予定日:6月6日(火)

2023年度春季試験の開催について

このページでは実用フランス語技能検定試験(仏検)2023年度春季試験の開催に関する最新情報を随時更新してお伝えします。(2月20日初掲、6月28日更新)

試験日程と出願受付期間について

■ 試験日程: 1次試験 6月18日(日) 2次試験 7月16日(日)

■ 出願受付開始: 4月1日(土)

■ 出願締切: [願書郵送] 5月17日(水) [インターネット] 5月24日(水)

※当ホームページの 請求フォーム からお申し込みいただいた方には受験要項・願書を無料でお届けします(5月12日まで →今季の発送は終了しました )。

※要項・願書に印刷された情報は今後変更される可能性があります。最新の情報を当ページにて随時ご確認ください。

新型コロナウイルス感染症対策について(6/28更新)

仏検開催にあたっての新型コロナウイルス感染防止対策は、6月28日現在では下記の内容を予定しておりますが、随時更新する可能性もございます。最新版のご案内を当ページに掲載いたします。受験される方は出願の前に必ず内容をご確認ください。

2023春季仏検 新型コロナウイルス感染症対策についてのお願いとご案内(6月28日版)

受験票裏面にはヘルスチェックシートが記載されています。試験当日の来場前に受験者ご自身でチェックを行い、チェック項目に1つでも該当する場合は来場をお控えください。なお、欠席の場合、次回への振替は承りかねます。

![]() 春季2次試験 へルスチェックシート(6/28掲載)(pdfファイル)

春季2次試験 へルスチェックシート(6/28掲載)(pdfファイル)

2次面接試験のオンラインでの実施について(4/10初掲)

仏検実行委員会では、2023年度春季試験の開催にあたって、以下に該当する方を対象に、Zoomによるオンラインでの面接試験(1級・2級・準2級)を提供することを検討しています。実施の可否は個別に検討のうえお知らせしますので、ご希望の方は 出願の前に 仏検事務局までメールでご相談ください。なお、 ご相談の受付期限は4月20日(木)から5月18日(木)までの1ヶ月間 とし、それ以降はご対応いたしかねます。

【オンライン面接試験 受験資格】

2次試験実施日に日本国外に居住または滞在する(かつそのことを書面で証明できる)1次試験免除の有資格者もしくは1次試験合格後の2次試験オンライン受験希望者で、以下の条件のすべてを満たす方。

・仏検事務局が指定するオンライン2次試験実施日時(事前に告知した本試験日から変更される場合があります)に、身分証の提示による受験者の本人確認ができること

・適正な環境でオンライン面接試験が受けられるカメラ・マイクを備えたパソコン・タブレット等の機器(スマートフォンを除く)と、安定した通信環境を準備できること

パリ会場の開催中止について

新型コロナウイルスの影響と物品の輸送状況等に鑑み、誠に遺憾ながら 仏検パリ会場は2023年度春季・秋季ともに不開催といたします 。2024年度からの開催再開を目指して調整を継続してまいりますので、どうかご理解を賜りますようお願い申し上げます。

【お申込み受付中】Le Mondeの経済記事精読@ZOOM(第11回)

行くぞ、パリ・オリンピック2024!

2022年秋季5級合格・文部科学大臣賞 / 2022年度秋季4級合格

榎本 裕二

無職・東京都

映画好きだった自分は、若い頃たくさんの映画を観ていました。特にヌーベルバーグやフィルムノワールといったフランス映画に魅了され、スクリーンを通してみるパリの街角と囁くようなフランス語の響に憧れを感じて、大学ではフランス語を第二外国語として選んだのですが、発音と文法の難しさの前にあえなく屈し、以後フランス語は近寄りがたい言語となってしまいました。

旅行会社に就職し仕事でフランス(主にパリ)に行く機会もありましたが、覚えたフランス語は、Bonjour, S’il vous plaît, Un demi(ビールを頼むときの必須の言葉でした)、そして L’ addition くらいでした。C’ est combien ? も覚えましたが、返ってくる答えが全く聞き取れないので使うのをやめて数字も un, deux, trois 止まりです。

一昨年のコロナ禍に定年を迎え外出する機会が減った中 TOKYO オリンピックの閉会式をテレビで観ていると次回パリの引き継ぎイベント映像が飛び込んできました。さすがフランスと思わせる華やかさで独創的で粋な演出でした。そういえばオリンピックの第一公用語はフランス語だったな、フランス語って世界中で使われて Francophone(最近覚えました)もたくさんいる重要な言語だなということを改めて気づかされ、ポストコロナで大いに盛り上がるであろうパリにぜひ行ってみたいという気持ちが湧いてきました!

ちょうどパリオリンピックのボランティアがこれから募集されることを知り、応募してみることにしました。そこで、再びフランス語を学びなおし、日常の会話と読み書きができる程度(仏検3級)にはなるぞと決心しました。

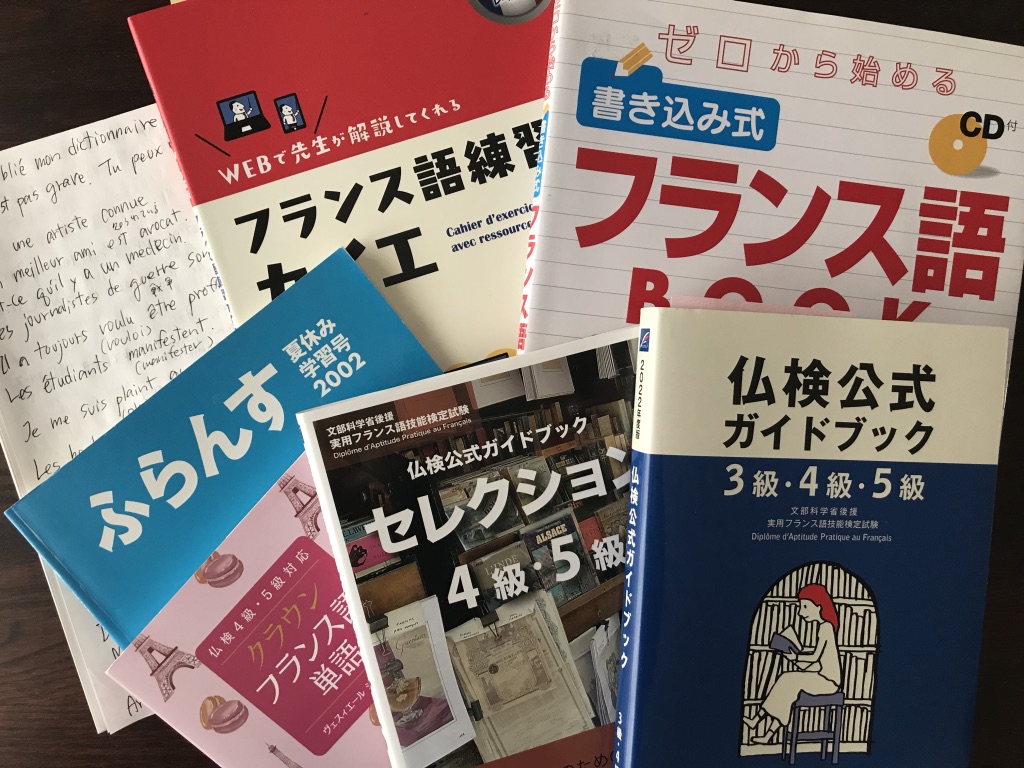

まず、NHKラジオ講座を毎日聞くことから始め、十数年前に購入した参考書や問題集、練習帳に取り組みました。やはり初歩から覚えることもたくさんあったので、記憶力の落ちた(以前からよくない)今は忘れることは当たり前と思い、とにかく身体で覚えるため継続と回数が大事と信じ、1日1時間くらいずつ順番にこなしていきました。そして、仏検公式ガイドブックとセレクションを試験前2ヶ月の間に3回程度繰り返して学習しました。文法の他にも単語も重要と思い音声付きのクラウンフランス語単語(4級・5級)を1ヶ月で1冊ディクテしました。短期集中型の自分は、試験前の1ヶ月間は毎日最低2~3時間はフランス語に取り組んでいたと思います。

しかし、試験が終わり5級と4級も同時に合格することができてホッとしたのか勉強のペースが鈍ってしまいました。でも、次の3級の試験まですでにあと2ヶ月。自信がないので秋季にしようかなとも少し頭をよぎりましたが、ここで立ち止まらず前進あるのみです。今では多様な文法のルールを覚えることも楽しくなってきましたし、pomme de terre のような洒落た表現の多いフランス語がますます好きになりました。全集中して3級取得を目指します!そして来年の夏はパリに行ってフランス語で話すぞー!

「合格者の声」を更新しました

仏検インターネット申込 決済システムの一時停止について

仏検インターネット申込は、システムメンテナンスのため、クレジットカードおよびコンビニ決済での検定料納入のお取り扱いを下記の期間停止いたします。なお、作業の進捗状況により、終了時間は前後する可能性がございます。

仏検インターネット申込 決済システム 一部停止期間

2023年5月12日(金) 午前2:00~5:00

対象決済方法:一部のクレジットカード決済

内容:「三井住友カード」の一部をお使いの際にエラーが発生する可能性がございます。

2023年 5月16日(火) 1:00 – 6:00

対象決済方法:すべてのクレジットカード決済

内容:クレジット決済を選択された際にエラーが発生する可能性がございます。

2023年5月17日(水) 午前2:00~2:30

対象決済方法:一部のクレジットカード決済

内容:「ユーシーカード」の一部をお使いの際にエラーが発生する可能性がございます。

2023年5月19日(金) 午前2:00~5:00

対象決済方法:一部のクレジットカード決済

内容:「三井住友カード」の一部をお使いの際にエラーが発生する可能性がございます。

2023年 5月22日(月) 2:30 – 8:30

対象決済方法:すべてのクレジットカード決済

内容:クレジット決済を選択された際にエラーが発生する可能性がございます。

2023年 5月23日(火) 1:00 – 6:00

対象決済方法:すべてのクレジットカード決済

内容:クレジット決済を選択された際にエラーが発生する可能性がございます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほど、お願い申し上げます。

公益財団法人 フランス語教育振興協会

仏検事務局

矢上キャンパスという「フランコフォニー」

2022年春季1級合格

草壁 慧

慶應義塾大学理工学部機械工学科4年 安藤研究室・千葉県

仏検の合格体験記を掲載していただけるという貴重な機会をいただき、ちょうど大学を卒業するというタイミングですので、私の大学生活4年間を振り返ることで、私のフランス語との出会いやフランス語の勉強法、フランス語での思い出について、書きたいと思います。

私がフランス語に初めてふれたのは、慶應義塾大学理工学部に入学してからでした。当時は、「ボンジュール(スペルも知らず…)」くらいしか知らない状態でしたが、フランス語を選んだ理由は、アクサンのついた文字(éやâなど)がとてもきれいだと思ったことと、フランス語は多くの国際機関で公用語となっており、今後使う機会があるかもしれないと感じたからでした。授業が始まり、スペルだけでなく、発音にも魅了され、フランス語が好きになっていきました。1年生の秋に、初めて仏検3級を受け、いずれは仏検1級を取得できればいいな、とぼんやり思ったことを覚えています。

フランス語の勉強に関しては、理工学部のフランス語の授業をベースに行っていました。1年次では必修の授業があり、主に文法を一通り学習することができました。2年次からは必修ではなくなりましたが、フランス語を本格的に習得することができるインテンシブコースがあり、それを履修しました。インテンシブコースでは、文法を復習した上で、ほとんどの授業時間は「とにかく話す」ことに重点を置いており、授業内でフランス語圏出身の留学生のティーチング・アシスタント (TA) と会話することで、「生きたフランス語」に常に接することができ、フランス語を即座に口から出す練習ができました。授業内で仏検の準備をすることもあり、文法や語彙のおさらいを効率的に行えました。私が2年生のときは、ちょうどパンデミックが始まった頃であり、授業が全てオンラインとなり、外国語習得へのモチベーションが薄れてしまう状況でしたが、オンラインながらも留学生と会話できたことや仏検取得といったことが大きなモチベーションとなり、続けることができました。授業外でも、ニュースを読んだり、聴いたりし、意味を知らなかった単語はノートに例文とともに書いて覚えていました。他にも使い方が美しかったり、単語の使い方や論理の通し方がネイティブらしく、まだ自分には書けそうにないような表現を用いていたりする文章はノートに写して時々見返していました。3年次からは、キャンパスが日吉から矢上へと移りますが、変わらずフランス語の授業は、様々なものがあり、私はディスカッションや留学生 TA との会話がベースとなっている授業を履修しました。この頃ぐらいから、ようやく France 2 の 20h が少しずつ聞き取れるようになり、ますますフランス語の学習が楽しくなってきたのを覚えています。4年生となり、ドイツへの留学を目指すようになり、卒業研究やドイツ語の勉強の傍、フランス語の勉強を続け、なんとか春季に仏検1級に合格することができました。準1級との単語の難易度の差に当時圧倒されてしまいましたが、ニュースを読んだり、聴いたりしてメモする、単語帳を自分で作る、などの以前からの勉強法を継続させることで、名詞化や時事の単語、動詞活用などは対策することができました。また、リスニングやスピーキングに関しては、大学院にフランス語圏出身の留学生と共にフランス語でディスカッションを行う授業があり、これに参加していました。とても高難度な授業で、フランス語が話されるスピードが速く、ついていくのに必死でしたが、これを続けたことでリスニングやスピーキングは相当鍛えられました。もちろん、日常的な留学生とのフランス語での会話によっても、これらは鍛えることができました。

フランス語を大学に在籍している間継続したことで、フランス語で様々な思い出を作ることができました。ここでは、2つほど紹介させていただきたいと思います。まず挙げられるのが、留学生との交流です。授業中に TA として来てくれていた留学生やキャンパスで知り合った留学生と友達になり、ご飯に行ったり、旅行に行ったりしました。3年生の夏休みと4年生の夏休みに、日光に旅行に行ったのですが、3年生のときにはフランス語で名所などの説明ができず、多くの時間を英語で話してしまったものの、4年生になって再度行った時には、全てフランス語で会話、説明ができるようになっており、成長を実感したのを覚えています。その他にも、フランス語圏の留学生と日本語が母語の学生が互いの言語を学び合えるような団体を設立することで、 様々な活動を通して、楽しくフランス語を習得できたと同時に、フランス語がさらに身近なものとなりました。 そして、2つ目に、私の研究分野である、気泡力学や流体力学ともフランス語は大きく関わっています。私の所属している研究室には、昨年までフランス出身の留学生がいたため、研究室というとても身近な環境でフランス語を常に使うことができました。また、卒業論文の研究では、ゼラチンゲル内の気泡の力学に関する研究を行いました。この研究のベースには、流体力学や連続体力学、熱力学といった知識が必要ですが、例えば、研究に欠かせない流体力学では、Navier-Stokes 方程式の Navier や、Rankine-Hugoniot の式の Hugoniot、Laplace 圧や Laplace 方程式の Laplace、連続体力学の分野では、Lamé 定数の Lamé、熱力学では、Carnot サイクルの Carnot など、ざっと挙げるだけでもたくさんのフランス語圏出身の研究者が出てきます。教科書や論文に研究者の名前が出るたびに、何語圏由来の名前かを当てるゲームを楽しんでいました。また、過去の文献まで遡ると、フランス語で書かれた教科書が出てきて、これを読めたときには、フランス語をやっていてよかったと思いました。さらには、少し前の論文を読んでいたりすると、アブストラクトが英語だけでなく、フランス語とドイツ語で書かれていたり、研究の対象が気泡であることから、Champagne の気泡を対象とした研究に遭遇したりと、研究している時の方がフランス語を身近に感じることができました。

様々な活動を通して、楽しくフランス語を習得できたと同時に、フランス語がさらに身近なものとなりました。 そして、2つ目に、私の研究分野である、気泡力学や流体力学ともフランス語は大きく関わっています。私の所属している研究室には、昨年までフランス出身の留学生がいたため、研究室というとても身近な環境でフランス語を常に使うことができました。また、卒業論文の研究では、ゼラチンゲル内の気泡の力学に関する研究を行いました。この研究のベースには、流体力学や連続体力学、熱力学といった知識が必要ですが、例えば、研究に欠かせない流体力学では、Navier-Stokes 方程式の Navier や、Rankine-Hugoniot の式の Hugoniot、Laplace 圧や Laplace 方程式の Laplace、連続体力学の分野では、Lamé 定数の Lamé、熱力学では、Carnot サイクルの Carnot など、ざっと挙げるだけでもたくさんのフランス語圏出身の研究者が出てきます。教科書や論文に研究者の名前が出るたびに、何語圏由来の名前かを当てるゲームを楽しんでいました。また、過去の文献まで遡ると、フランス語で書かれた教科書が出てきて、これを読めたときには、フランス語をやっていてよかったと思いました。さらには、少し前の論文を読んでいたりすると、アブストラクトが英語だけでなく、フランス語とドイツ語で書かれていたり、研究の対象が気泡であることから、Champagne の気泡を対象とした研究に遭遇したりと、研究している時の方がフランス語を身近に感じることができました。

この4年間を振り返ると、フランス語がとても日常的に存在していており、フランス語を勉強するには非常に恵まれた環境であったと実感しています。フランス語圏に行こうにも行けなかった時期が続きましたが、矢上キャンパスに行けば、研究室でフランス語を話し、コンビニに買い物に行こうと研究室から出ると、歩いているだけで、フランス語が日常的に聞こえてくるという、まさにキャンパスが「フランコフォニー」であると言っても過言ではないような環境でした。今秋からは、留学を予定しており、語学の勉強を継続しつつ、専門分野の勉強や研究に一層励みたいと思います。そして、キャンパスで出会った友人たちとフランスで再会することも楽しみです!

最後に、フランス語の勉強に付き合ってくれたフランス語圏出身の友人、フランス語学習にモチベーションを与えてくださった仏検、フランス語を教えてくださった先生方に、大変感謝しております。特に、小林拓也先生には、フランス語を教えていただいただけでなく、留学経験のない私に、グローバルな教養も様々な観点からご教授いただきました。この場を借りて、お礼を申し上げます。

「仏検だより」を更新しました

2022年度 文部科学大臣賞団体賞 受賞のことば

文部科学大臣賞団体賞は2013年度に創設され、当年度における出願者数とその増加率および試験結果等を勘案し、年度を通じたフランス語教育への取り組みを総合的に判断した上で、特に優秀と認められた団体に授与されます。2022年度は、慶應義塾大学理工学部、京都外国語大学外国語学部フランス語学科、暁星中学高等学校が選出され、APEF役員が各校にお伺いし表彰の場をもちました。表彰団体の先生方からお寄せいただいた受賞のことばをご紹介します。

慶應義塾大学理工学部 小林拓也先生

このたびは文部科学大臣賞団体賞を頂き、関係者一同、大変名誉なことと喜んでおります。頑張ってくれた学生の皆さん、とりわけ機械工学科4年で、ABCから始め留学経験なしで見事1級に合格した草壁慧さん、ブラボー!そして指導にご尽力頂いた以下の先生方、本当にありがとうございました:岡見さえ、小森謙一郎、 斉藤裕美、佐藤ローラ、 Sintive Pierre、Cheddadi Aqil、関幸太郎、中島万紀子、Noel Patricia、Barcat Corentin、本間幸代、三浦直希、Lavignasse Christophe、Lesauvage Stéphane(敬称略)。本学部でのフランス語教育については、2017年の「APEF通信」・「仏検だより」に書かせて頂きました。ぜひお読みください。Encore mille mercis à tout le monde !

写真(前列左より)高桑和巳先生・Centrale Nantes国際交流委員長 Vincent Frémont先生・理工学部長 村上俊之先生・西澤文昭APEF理事長・井上京子先生・荒金直人先生・小野文先生(中列右)小林拓也先生(中列、後列)理工学部の先生方とTA、学生の皆さん・APEF職員

京都外国語大学外国語学部フランス語学科 中山智子先生

この度は、文部科学大臣賞団体賞を賜りましたことに、京都外国語大学外国語学部フランス語学科教員一同厚く御礼申し上げます。団体受験を本学でスタートした時からの、今はご退職された先生方のご尽力のおかげであり、感謝の念に耐えません。仏検は京都外国語大学での学びにとって非常に重要であり、本学では、非常勤の先生方にもご協力いただいている級別の「資格フランス語」授業、検定の単位認定や、本学後援会による検定料補助を通して、学生の受験を奨励しています。本学主催の全日本学生フランス語プレゼンテーション大会(前・弁論大会)に長年ご協賛いただいているAPEF様から今回の栄誉を賜ったことがなおさら嬉しく、またコロナ禍を一緒に乗り越えた学生たちの門出の日に表彰式を行なっていただき、ご足労いただきました北村副理事長、深川事務局長に心より感謝申し上げます。

写真(前列左2番目より)Laura Ariès 先生・中山智子先生・舟杉真一学部長・北村卓APEF副理事長・森田美里先生・石丸久美子先生・学生の皆さん・APEF職員

暁星中学高等学校 フランス語科 小暮豊先生

本校にこの賞が授与されると知り、驚きとともに大きな喜びを感じております。1888年の創立以来、本校はフランス語学習を伝統としてきました。しかし、この伝統も生徒の学びにより一年一年刻まれてきた年輪の連なりに他なりません。本校では、普段のフランス語学習の振り返りや励みとして、さらにはいまだ不透明な自身の進路において、生徒たちが挑むべき挑戦と成長の歩みとしても受検を奨めています。今回、新型コロナ感染症による大きな試練を乗り越えて、「仏検」がすべてのフランス語学習者の人生の目標や挑戦、励みとして末永く存続することを祈念するとともに、本校生徒による受検がその一助となればこのうえない喜びです。

写真(後列左より)川﨑連先生・前原克彦先生・小暮豊先生(前列左より)生徒の皆さん・西澤文昭APEF理事長・暁星学園理事長 柿山隆先生・暁星中学高等学校長 髙田裕和先生

日仏高等学校ネットワーク(COLIBRI)の試練と挑戦

中野 茂(早稲田大学高等学院)

コロナ禍において、学校現場では多くの活動の停止あるいは縮小を余儀なくされた。とりわけ、その影響が最も顕著だったのが国際交流活動であった。コロナ感染症が日本で広がりを見せてから3年以上経つ今でも、多くの学校がまだ生徒の海外派遣に踏み切れていないのが現状である。日仏高等学校ネットワーク(COLIBRI)(以下「コリブリ」)が毎年実施していた対フランス本土および対ニューカレドニアの短期交換留学も、3年前より中断を余儀なくされた。

コロナ禍において、学校現場では多くの活動の停止あるいは縮小を余儀なくされた。とりわけ、その影響が最も顕著だったのが国際交流活動であった。コロナ感染症が日本で広がりを見せてから3年以上経つ今でも、多くの学校がまだ生徒の海外派遣に踏み切れていないのが現状である。日仏高等学校ネットワーク(COLIBRI)(以下「コリブリ」)が毎年実施していた対フランス本土および対ニューカレドニアの短期交換留学も、3年前より中断を余儀なくされた。

この3年間は空白の時間であると同時に、今までの活動を振り返る時間でもあった。またこの3年間は、実際にフランスに行き交流することの意義を再認識させてくれた期間でもあった。

2002年、当時の仏大使館文化部のフランス語担当官 Jean-Noël JUTTET 氏の発案により、暁星高校の橘木芳徳教諭(当時)、カリタス女子中学高等学校の山崎吉朗教諭(当時)を始めとするフランス語教育に携わる高校の先生方が中心となって設立準備が始まったコリブリは、2006年に最初の交換留学を実施した。以降現在まで14回にわたり交換留学が実施され、これまでに1000人を超える日仏の高校生がコリブリ短期交換留学に参加した。

現在の日本側コリブリ加盟校は、北は北海道の立命館慶祥中学校・高等学校から南は沖縄県立那覇国際高等学校まで30校、フランス側はパリ、ボルドー、モンペリエなどの本土の29校に加えニューカレドニアの6校、計35校にものぼり、両国の加盟校は年々増加している。また2013年には『ル・モンド』紙で取り上げられるなど、とりわけフランスでは知名度を上げている。

応募した日仏の生徒たちをマッチングし、そのパートナー同士の家庭におたがい3週間ずつ滞在する短期交換留学(まずフランスの生徒が10月から11月にかけて日本のパートナーの家庭に滞在し、高校に通う。翌年の3月から4月にかけ、今度は日本の生徒がフランスのパートナーの家庭に滞在し、現地の高校に通う)を活動の中心にする点は、発足時から今日まで変わっていない。

コロナ禍以前は、参加者が3週間のフランス短期留学で負担する費用は、航空券などの旅費、フランス国内での通学費、保険、現地でのおこづかいを合わせ、約25~30万円に抑えられてきた。このように参加費を抑えることができた主な理由は、学費がかからないことと、現地での食費や住居費など生活に必要な経費を受け入れ家庭が負担する点にあった。

さて、第一回交換留学の開始から16年の年月が流れたが、この年月はコリブリにとって試練の16年だったと言っても過言ではない。

まず2009年、新型インフルエンザの感染拡大を懸念するフランス国民教育省の勧告もあり、秋のフランス人高校生の来日を1年間延期せざるを得なかった。

そして、日本の高校生たちの出発予定日の2日前に発生した2011年の東日本大震災。首都圏の交通網が麻痺した状況下でも、関東圏の生徒たちはなんとか全員予定通り出発。安否の確認がとれた盛岡・仙台の生徒たちも、自分たちの目で見たものを直接伝えたいという強い思いを持って、また保護者の方々の深い理解もあり、全員がフランスに旅立った。その後、福島原発の事故処理の影響もあり、2011年度はフランス側の来日は1年間延期、日本側は通常渡仏という変則的なスケジュールで交換留学の実施にこぎつけることができた。

さらには、2019年に始まったコロナウイルス感染症のパンデミックによる3年間の短期交換留学の中断。この間、どのような活動ができるのかフランス側執行部と協議を行い、日仏オンライン交流、コリブリ・フランスとの共同動画作成、またコリブリ・フランスが開催したジャパン・ボウルへの動画での参加といった活動を実施することができた。とはいえ、短期交換留学の中止が教育現場にさまざまな影響を及ぼしたことは否めなかった。とりわけ短期留学を夢見て高校に入学した生徒にとってこの中断の影響は深刻で、フランス語学習に対するモチベーションの低下が指摘された学校や、フランス語受講者の減少が見られた学校もあった。

2019年度の春休みのフランス派遣が中止になって以降、どのタイミングで交換留学の再開に踏み切るかコリブリ・フランスと協議を続け、再開のタイミングを探ってきた。そしてついに、2022年度のフランス派遣から短期留学が再開されることになった。

2023年3月11日、29名の高校生が成田空港よりフランスに向けて旅立った。コリブリの短期留学が復活した日である。フランス各地から送られてきた写真に写った生徒の表情を見ると、すでに教室での彼らの表情とは異なっており、フランスに行くことの意義を痛感せざるを得なかった。実は今までも、短期留学に出発する前と後で、生徒の表情の変貌に驚くことがよくあった。この表情の変化の裏には、彼らの体験が凝縮されており、この体験が、その後の彼らの人生を導く原動力になっていくケースをしばしば目にしてきた。もちろん、内なる変貌が外見に現れないケースもあるため、体験の豊かさやその深さ、さらには影響の射程を真に理解するには、その後の彼らの言動、さらには彼らの進路や大学進学後の姿も注意深く見守って行かなくてはならない。教室の中でのみフランス語を学習している生徒においては、ともすると「なぜフランス語を学ぶのか」という疑問を抱くこともある。しかしながら、コリブリ短期交換留学参加者においては「なぜフランス語を学ぶのか」という疑問が生じ得ないのは言うまでもない。さらにこの自明性は、参加者だけでなく、その友人たちや帰国報告会に参加した生徒にまで広がり、フランス語やフランス文化を学ぶ確固たる理由を提供している。

空港で生徒たちの表情の変貌に出会う度に、またコリブリ短期留学を機にその後の人生を設計した生徒たちと出会う度に、今までの苦労が報われた気がする。同時に、20年前のコリブリの旗揚げにかかわった先生方、またその後コリブリを育ててくださった先生方が目指していたことに少しでも近づけた気がする。

コリブリに参加した大部分の生徒は、すでに社会人となった。彼らの人生に何等かの影響を与えてきたことを誇りに思うと同時に、彼らが、コリブリ設立の趣旨である「日仏の架け橋」になってくれることを切に願っている。

最後になるが、コリブリが活動を継続できるのは、ボランティアで活動してくださっている各校の先生方の熱意、さらにはフランス大使館の全面的な支援や、APEFを始めとする協力団体のご支援の賜物である。深く感謝の意を表する。

降って湧いたパリ派遣という贈り物

井形 美代子(東京造形大学 / 都立高校(注1) / 成蹊高校)

世界規模のスポーツイベントであるオリンピックについては毎年のようにフランス語の授業で取り上げている。それは紛れもなく、一時途絶えた古代オリンピックを近代オリンピックとして復興させ、国際オリンピック委員会(IOC)の設立に関わり、五輪のマークも考案した人物 Pierre de Coubertin (ピエール・ド・クーベルタン) がフランス人であり、オリンピックの第一公用語がフランス語となっているからである。2021年夏に開催された東京オリンピックは、五輪の旗が東京都知事からパリ市長に手渡され、パリが競技場と化す場面で幕を閉じた。勢いのあるこの映像を学生や生徒に見せると歓声が沸き起こる。

世界規模のスポーツイベントであるオリンピックについては毎年のようにフランス語の授業で取り上げている。それは紛れもなく、一時途絶えた古代オリンピックを近代オリンピックとして復興させ、国際オリンピック委員会(IOC)の設立に関わり、五輪のマークも考案した人物 Pierre de Coubertin (ピエール・ド・クーベルタン) がフランス人であり、オリンピックの第一公用語がフランス語となっているからである。2021年夏に開催された東京オリンピックは、五輪の旗が東京都知事からパリ市長に手渡され、パリが競技場と化す場面で幕を閉じた。勢いのあるこの映像を学生や生徒に見せると歓声が沸き起こる。

「パリに派遣する生徒を推薦して欲しい。」昨年の秋、都立高校の教員からこんな言葉をかけられた。オリンピック・パラリンピックの開催都市だった東京から次回開催都市となるパリへとバトンが渡されるのを機に、オリパラ教育の一環としてパリで生徒間交流が行われるという。渡航や滞在などの主な費用は主催者である東京都教育委員会持ち。これまでフランス語やフランス文化に関心を抱きフランス語を履修してきた生徒たちにとって、降って湧いたような贈り物である。

「東京都オリンピック・パラリンピック教育のレガシーとして、実践的な国際交流による『豊かな国際感覚』の醸成を一層推進するとともに、生徒の交流を通して、東京都のオリパラ教育をパリ に継承する(注3)。」 これがオリンピック・パラリンピック教育継承事業・パリ派遣研修の目的である。東京都では、公立学校・園において2016年度から2022年度までの6年間に渡り「東京都オリンピック・パラリンピック教育」が実施されてきた。また、2019年に東京都教育委員会がアカデミー・ド・パリ(パリ大学区)との間で教育に関する覚書を締結して以来、都立数校はパリの公立高校と姉妹校として交流し、私もそのうちの一都立高校(注4) でフランス語の授業を担当している。今回のパリ派遣研修は、こうした経緯を経て2023年1月30日から2月3日にかけてパリで実施され、東京都立学校9校、27人の生徒たちが参加した。

ところで、具体的な交流の中身を紹介する前に、私が現地に赴いたわけではないことをお断りしておく。生徒たちを引率したのは各学校の管理職や専任教員であり、これからお伝えする報告は、都立飛鳥高校と都立桜修館中等教育学校(注5) の生徒や教員から伝え聞いた内容が基になっている。さらに、このイベントの主眼は、先ほど説明したようにオリパラ教育の継承であってフランス語教育の一環ではないため、教科としてフランス語がない学校も参加している。

それでは具体的にどのような交流が行われたのか紹介しよう。出国から帰国までの全日程「1月30日〜2月3日」には羽田空港発着やホテルのチェックイン・チェックアウトも含まれているので、パリでの活動は実質1月31日、2月1日、2月2日午前となる。活動のスケジュールは次の通りである。

| 1/31午前 | パリ16区にあるジャン・ド・ラ・フォンテーヌ校を訪問し、パラリンピックスポーツ・ボッチャ体験や日本文化の書道体験を通じてパリの生徒たちと交流。 |

| 1/31午後 | シャン・ド・マルス公園にてエッフェル塔を背景に集合写真。専用バスでパリ市内(セーヌ川、ノートルダム大聖堂、オペラ座、オルセー美術館)を車窓見学。スーパーマーケットなどで買い物、市井の人々の生活を肌で感じる。 |

| 2/1 午前 | パリの生徒と共にルーブル美術館見学。その後集合写真。 |

| 2/1 午後 | ソルボンヌ大学で近代オリンピックの歴史やパリの歴史文化についての講義を聴講。 |

| 2/2 午前 | 都内の学校とオンラインホームルーム。その後、パリ16区にあるクロード・ベルナール高校を訪問し、スポーツ・ダンス体験、オリパラ教育継承に関する生徒による発表、パリの生徒とのディスカッション。 |

2日半という短期間に効率良くこうした日程が組まれているが、さらに、オリパラ教育の研修視察という使命のもとパリ市内の名所が会場となっていることから歴史的建造物も見学できたことは、このイベントに花を添えている。とりわけソルボンヌ大学で生徒たちが見学した Grand Amphithéâtre (大講義室)や講義を聴講した Salle des Commissions は1年以上前から予約をする必要があるらしく、随分前から周到に準備されてきたことがうかがえる。Pierre de Coubertin が1894年に国際オリンピック委員会を設立したとされるソルボンヌ大学内の部屋 Salle Gréard(グレアールの間)は、今回のイベントに好適な場所であったに違いないが、残念ながら見学ルートには含まれていなかったそうである。

さて、参加した生徒たちの反応はどうだっただろうか。2月2日のオンラインホームルーム(注6) において、また帰国した彼らに授業の中でインタビューをしたところ、「朝食のクロワッサンが美味しくて毎朝5つも食べた!」「日が昇るのが遅く、朝9時ごろまで暗かった」「暖冬だったパリは東京よりも暖かかった」など、現地ならでは、といった体験が語られた。「高校生活で最高の思い出です!」と語った3年生は、3年間コロナ禍で留学が叶わなかった学年であり、感激もひとしおだ。「パリの生徒たちも意外と引っ込み思案だけど、こちらから話しかけてみると快く応えてくれた。」2年間フランス語を学んだ生徒たちのフランス語力は初級をマスターしたレベルだが、スマホの翻訳アプリをフル活用してパリの生徒たちとの交流を楽しんだようである。

それにしても、オリンピックが東京で開催された後にパリで開催されるという偶然があってこそ成立したこのパリ派遣。将来同じ組み合わせの可能性はそうないだろうと思うと、Pierre de Coubertin が天から微笑みかけてくれているような気がしてならない。

_______________________________

(注1)私がフランス語を担当している都立高校は次の通りである:都立日比谷高校、都立三田高校、都立小平高校、都立飛鳥高校、都立桜修館中等教育学校。

(注2)掲載している2枚の写真は都立桜修館中等教育学校のサイトから引用。

https://www.metro.ed.jp/oshukan-s/news/2023/02/newsentry_69.html

(注3)東京都教育委員会のサイトより引用。

https://www.kyoiku.metro.tokyo.lg.jp/press/press_release/2023/release20230216_03.html

(注4)都立飛鳥高校は、2019年にパリ12区のLycée Paul Valérie(ポール・ヴァレリー校)と姉妹校提携を結び、以来交流を続けている。今回のパリ派遣を利用して、ポール・ヴァレリー校ともパリで交流が行われた。

(注5)都立飛鳥高校と都立桜修館中等教育学校ではフランス語を最大2年間学ぶことができる。授業時間は週1回100分程度。ネイティヴとのチームティーチングでフランス語の授業を行なっている。

(注6)都立飛鳥高校のサイトでは、私も参加したオンラインホームルームの様子をご覧いただける。

https://www.metro.ed.jp/asuka-h/news/2023/02/newsentry_130.html

フランス語に毎日触れようという意識で

2022年度春季3級合格・文部科学大臣賞 / 2022年度秋季準2級合格

清水 研介

アーティスト・東京都

2002年から2021年まで、19年間、フィンランドのトゥルク (Turku) に住んでいました。アーティストとして、2011年からパリのサテリット画廊 (Galerie Satellite) での展覧会で、自分の作品が展示される機会に恵まれて、その度にできるだけパリに行ってフランス人との交流を深めました。この画廊では、今まで(2023年2月末現在)、自分の個展が六回開かれ、グループ展「ヴィジュアル・ポエジィ・パリ展 (Poésie visuelle japonaise) 」にも五回、参加しました。また、モナコでの展覧会で自分の作品が展示された時は、モナコと南フランスを訪れたこともあります。フランス語圏での展示をいろいろと経験し、できるだけ現場に行きました。

清水研介さんの ウェブサイトは こちら

フィンランドに住んでいた時は、当時、自分が住んでいた町、フィンランドのトゥルクからフランスのパリへは、日本からよりもずっと近いこともあり、多く訪れることができました。パリを訪れる度に、フランス語の文法の本を読んだり、NHKのラジオのフランス語講座のテキストを見返したり、という感じでしたが、今と比べると真剣に継続して勉強できていた訳ではありませんでした。今思えば、当時は、日常でフィンランド語、英語を使う毎日で、腰を落ち着けてフランス語を勉強するには難しい環境だったかもしれません。

2021年の11月に、フィンランドでの19年間の生活を終え、日本に戻りました。こちらに戻ると、周りがフィンランド語と英語で溢れた世界から、日本語の世界になります。このような個人的な環境の変化に加えて、コロナ禍の最中でもありました。

2022年の2月頃、コロナ禍が続く中、何か家で勉強したいと思い、フランス語を継続的に真剣にやってみようと思いました。自分の中では、この2022年2月頃が、今へと繋がるフランス語の本格的な勉強の始まりと思います。

勉強するには仏検を目標にするのが良いと思い、これは今でもそうですが、仏検対策の問題集で問題を解いては、解答や解説を見て実力を高めていきます。間違ったところに印をつけておき、再度、解く時にできるかどうかチェックして、問題によっては何度も繰り返しやってみます。復習を大事にしています。

動詞の活用は、ノートに鉛筆で書いて覚えていきました。今でもフランス語の勉強では、よく紙に書きます。また、頭の中で、動詞の活用のスペルを思い浮かべてから、本を見て正しいか確かめたりしました。

「フランス語に毎日触れよう」という意識を持って、フランス語の勉強の本を外出時にも持ち歩くようになりました。電車やバスで座れたら、リュックの中からフランス語の本や電子辞書を取り出したり、就寝前にフランス語の本を開いたり、家でフランス語のCDを聞いたり、など。今では、散歩の時にも、「こう言いたい時はフランス語でどう言えば良いのだろうか」と考えることが増え、どのフランス語の単語を使えばよいかわからなかった時、帰宅後に辞書などで調べています。

2022年度春季に初めて受けた仏検で、3級に合格できました。仏検事務局から、「2022年度春季仏検3級の合格において優秀な成績を収められたことにより、成績優秀者として選出されました」とご連絡をいただきました。励みになります。基礎を集中して勉強した成果が出て、嬉しく思います。

その後、2022年度秋季の仏検では、準2級に合格しました。2022年2月頃にフランス語を継続して勉強しようと思った時は、2022年度秋季に準2級に合格できるとは想像していなかったので、とても良かったと思っています。

現在(2023年2月末)、新しい世界が頭の中に広がるようなワクワクした気持ちを思いながら、「フランス語に毎日触れよう」という意識を持って継続しています。仏検はフランス語の勉強で良い目標になり、上達にとても役立っています。もっとフランス語でコミュニケーションがとれるようになりたいと思っています。

清水研介さんの YouTubeチャンネルより < See You There >

大型連休期間の休業についてのお知らせ

公益財団法人フランス語教育振興協会・仏検受付センターは、大型連休に伴い、4月29日(土)~5月7日(日)を休業期間とします。つきましては、休業期間中にお寄せいただく仏検・翻訳・APEF青山フランス語プロフェショナルコースの各業務についてのご依頼・お問い合わせが5月8日(月)以降のご対応となりますことをご了承ください。

また、翻訳サービスにつきましては、連休直後に複数のご依頼が重なり、通常よりも翻訳工程に日数を要する場合が想定されます。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

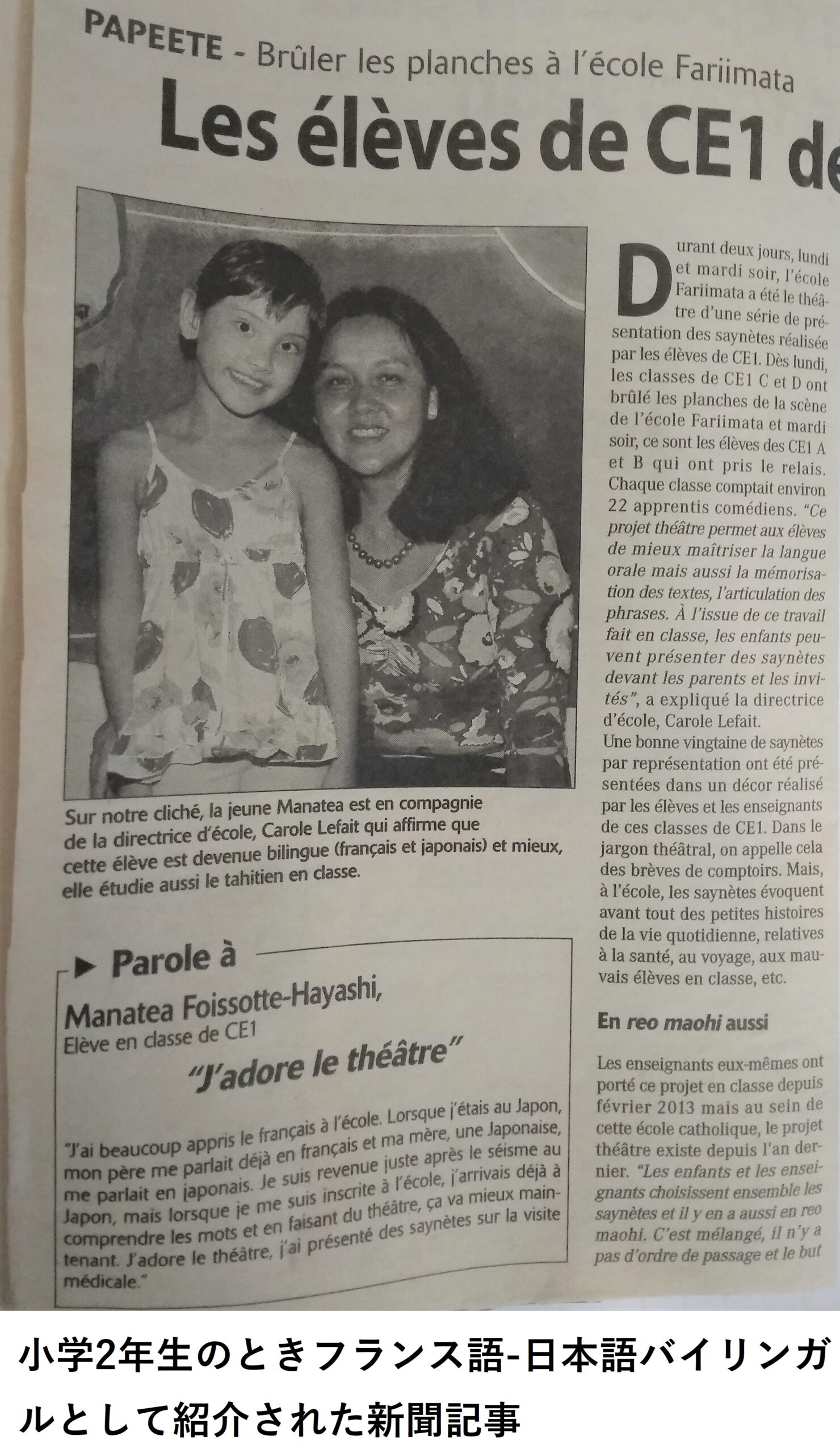

ハーフだからと言って生まれつきバイリンガルとは限らない!

2022年度春季1級合格・在日ベルギー大使館/WBI賞

林 マナテア

高校生・茨城県

私は母が日本人、父がフランス人のハーフです。でも生まれた時からバイリンガルというわけではありません。

私は日本生まれで、5歳まで日本に住んでいました。父がフランス人であるにも関わらず、「un deux trois」と言えて喜んでいたくらい、日本語しかきちんと話せていませんでした。

しかし、3.11に被災し、それをきっかけに、フランス領ポリネシアのタヒチ島に引っ越すことになりました。そこで、私は現地の幼稚園に通いはじめました。まだ5歳で、自分がどのような状況に置かれているのかさえ、よく把握できていない中、言葉の通じない学校での日々は孤独でとても辛かったです。友達作りも難しかったですが、まだ幼かったからか、2〜3ヶ月もすれば数は少ないものの、何人かと友達になれました。男子などにはしばしば私の発音等を笑われましたが、力強く庇ってくれた一人の子には今でもとても感謝しています。

それから私はどんどんフランス語を習得してゆき、学校では「頭いいキャラ」にもなれました(笑)。高校2年生まで現地校に通い、昨年日本に帰国して、今は日本の高校に通っています。なので現在は逆に漢字等の学習に苦労しています。

仏検を受験したのは学校の担任の先生に勧められたからです。「私は君がフランス語を話せることはわかるが、大学入学をはじめ、将来のために、君の持っている仏語力の客観的証明となるものは持っていて損しないと思うよ」と言われ、私は納得しました。せっかくだったので1級に挑もうと思いました。過去問を確認してみると、ほぼ全て解けましたが、日本語訳が必要となる部分のできはひどかったです。なので、『仏検のために日本語力を磨く』といったおかしな勉強法をしました。

具体的には、中高生新聞を読んだり、学校の英語の授業での記述式問題は全力で解きました。試験本番は1・2次試験ともに、自分の力を全て出し切れたような感じで、嬉しかったです。合格が発表された時も、とても嬉しかったです。

私の合格体験記は、今後仏検を受験される方にはあまりお役に立てないかもしれませんが、私が一番伝えたかったのは、ハーフだからと言って生まれつきバイリンガルとは限らず、各々どこかで辛い思いをしたり、努力をしたということです。

Sans effort et combat, il n’est point de vertu!

「仏検」存続のためのご寄付について:メディア掲載記録

コロナ禍での外国語検定試験の状況、仏検のご寄付のお願いについて、以下のメディアで取り上げていただきました。

- 日本経済新聞電子版「 英語除く外国語検定 存続の危機 コロナで中止 」(紙面掲載:2020年8月28日朝刊社会2面)

- 朝日新聞デジタル「 英仏独西伊中…外国語検定に存続の危機 コロナ直撃、収入ゼロの団体も 」(紙面掲載:2020年9月9日夕刊1面 ※ 紙面掲載記事 )

- 東京新聞特報web「 相次ぐ外国語検定試験の中止、収入減り実施団体運営に影響 」(紙面掲載:2020年9月17日朝刊特報面 ※ 紙面掲載記事 )

APEF 正規職員採用のお知らせ

公益財団法人フランス語教育振興協会では、現在正規職員を募集しております。

詳しくは採用情報をご覧ください。

絵はがきのパリにあこがれて

2022年秋季準2級合格・在日フランス大使館賞

岸本 明子

自由業・東京都

私がフランスという国を知ったのは1967年。6歳のときでした。父が出張でフランスに行き、現地で病に倒れ入院。その病床から家族に宛てた絵はがきの写真がフランスとの最初の出会いでした。家族に心配をかけまいと気遣った文面には、パリがどれほど素敵な街であるかが明るく綴られていました。

「いつか自分も行ってみたい」という夢は比較的あっさりと叶いましたが、フランス語は何年勉強しても初級のまま。大学でも語学学校でも学びましたが、中途半端なまま挫折して30年以上が過ぎました。もはや受験も就職も関係ない年齢。今さら仏検を受けても仕方ないと思っていましたが、 ある日、書店で仏検の問題集がふと目にとまり “4級” を買ってみました。試しに中身を見てみたら、どの問題もさっぱりわからず…。けれども、解答を見たとき、頭の片隅に残っていた単語や熟語の記憶がゆっくりと溶け出すような感覚がありました。同じ0点でも「知らない」ことと「忘れていること」とは違うと気づき、ならば、もう少し記憶をよみがえらせてみようと思い、2年かけて4級、3級、準2級とレベルを上げていきました。

ある日、書店で仏検の問題集がふと目にとまり “4級” を買ってみました。試しに中身を見てみたら、どの問題もさっぱりわからず…。けれども、解答を見たとき、頭の片隅に残っていた単語や熟語の記憶がゆっくりと溶け出すような感覚がありました。同じ0点でも「知らない」ことと「忘れていること」とは違うと気づき、ならば、もう少し記憶をよみがえらせてみようと思い、2年かけて4級、3級、準2級とレベルを上げていきました。

仏検を受けてみようと思ったのはほんの軽い気持ちからです。でも、いざ申し込みをした途端に緊張して落ち着かない毎日。本物の受験生のように、勉強だけでなく、食事や睡眠にも気をつけるようになりました。そして迎えた試験当日。家では、わからない問題はすぐに解答を見てしまいますが、試験中退室はできなかったので、制限時間ギリギリまで何度も問題を読んで考えてスペルをチェック。その甲斐あって普段より正解率が上がりました。決して本番に強いわけではなく、むしろその逆ですが、勉強に大切なのは根気と集中力であることを改めて実感しました。

結果はどうであれ、試験を受けることで気づくことがたくさんあります。私が学生だった’80年代に比べるとどのテキストもわかりやすく、インターネットのおかげでヒヤリングやディクテが「家にいながらにして」できます。あの頃こんなものがあれば… と思うより、この恵まれた環境でもう一度勉強してみること。その楽しさに気づかせてくれた仏検は決して「今さらながら」の試験ではありませんでした。仏検のグレードはいわば一里塚。次の目的地まで着実に歩を進めていけば、これまで苦戦していた初級の壁を乗り越えられると確信しています。

1歳児と一緒に1級合格!~自分の夢を叶えるフランス語から、誰かのためのフランス語へ~

2022年度春季1級合格・在日フランス大使館賞

つの ゆいこ

絵本/紙芝居作家・東京都

2020年の秋、6年間にわたりフランスでの紙芝居の活動ののちに東京に帰ってきたときには、第一子を妊娠していました。これから日本で子育てをしていくにあたり、紙芝居だけではなく何かフランス語を生かした仕事ができるようになりたいと思い、日本での語学力の証明にもっとも信用のある仏検に挑戦することにしました。

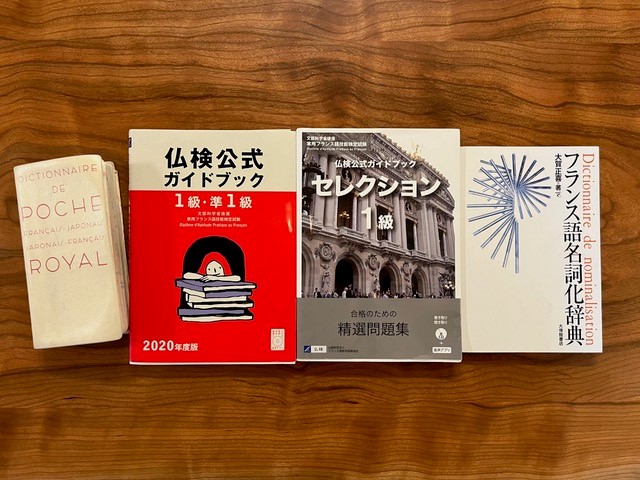

DALFのC1を取得していたので、目標は仏検1級。出産後、まずは腕試しに、2021年秋の準1級に挑戦しました。『仏検公式ガイドブック 1級・準1級』の過去問を隙間時間に解いて対策し、無事に合格。光栄なことに成績優秀者の表彰もいただきました。

準1級の合格がわかってから1級の勉強を始めたのですが、過去問を解いてみて愕然としました。準1級からものすごくレベルアップしていて難しい!特に時事の単語問題は、日本語ですら知らないものもあって、さっぱりわかりませんでした。同語異義問題も、フランス人の友人に問題を送っても、すぐにはわからなかった、と返事のあったほど。名詞化問題も、なんとなく知っていたようでいて全く覚えていなかったことがわかりました。これは大変だ、と、襟を正して真剣に勉強を開始しました。

当時子どもはちょうど1歳になるかという頃で、ますます目の離せない時期。保育園には行っていないので、一週間のなかで勉強に割ける時間は非常に限られていました。幸い私の住んでいる自治体には、1日4時間までの理由を問わない一時預かりのサービスがあったので、4月から週に一回そこに子どもを預けて、近所のカフェで週一回2時間ほどまとめて勉強するという生活をはじめました。

テキストとしては、準1級の時に使った『仏検公式ガイドブック 1級・準1級』に加えて、『フランス語名詞化辞典』と『仏検公式ガイドブック セレクション 1級』を購入。また、時事問題の語彙を増やすのと、口頭試験の対策として『La Croix』のオンライン版を購読することにしました。子どもを抱えながら語学学校の授業を受けることはできないので、一時預かり中の2~3時間と、日常生活のスキマ時間が鍵。そこで次のように計画をたてました。

1)4月・5月の一時預かり中は過去問を解く。

2)6月・7月は、マダガスカル人の留学生の友人に、一時預かり中に口頭試験の特訓をしてもらう。

3)家事をしている間は、YouTubeやRadio Franceのニュース番組や討論番組を流し聞く。

4)湯船につかっている間に名詞化辞典を読む。

5)毎朝の日課として、YouTubeの若者向けニュースチャンネルを見る。

(「Hugo Décrypte – Actus du jour」というチャンネルで、毎日10分未満でその日のニュースをわかりやすくまとめています。)

6)その他、フランス語を忘れないために、日常的にフランコフォンのママ友と会ったり、フランスの友人と電話したりする。

口頭試験の対策も、2016年にDALF C1の対策でやったきりで殆ど忘れていたので、マダガスカルからの留学生の友人にはたくさん助けてもらいました。その甲斐あって、1級も無事に合格!しかも、すれすれでの合格と思いきや、なんとまた成績優秀者で表彰していただくことになり、本当に感動しております。

私はフランス語ができたおかげで、フランスの出版社から紙芝居や絵本を出版していただいたりと、自分の世界を広げ、夢を沢山叶えることができました。これからはそれだけでなく、フランス語を使って、もっと人のために貢献していけるようになれたらと思っています。自分の夢を叶えるだけでなく、誰かの夢を叶えられるフランス語へ。仏検1級の資格を取得できたことは、そんなフランス語との関わり方を始める上での、新しい切符のように感じています。

青島周平さん 第5回高松国際ピアノコンクール 第2位入賞

APEFからの推薦を受けて2019年-2021年度にパリ国際芸術都市に滞在されたピアニストの青島周平さんが、第5回高松国際ピアノコンクールで第2位に入賞され、あわせて委嘱作品演奏者賞と特別賞:公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー理事長賞を受賞されました。おめでとうございます!今後のますますのご活躍を応援しております。

※コンクール事務局の許可を得て転載しています

2023年度の国際芸術都市入居者推薦は2023年4月30日まで応募を受け付けています。新年度に向けて、また新たな芸術家がパリで研鑽を積み、羽ばたいて行かれることを祈念いたします。

<通訳・翻訳者養成講座@ZOOM>春学期 お申込み受付中!3/24(金)まで

2023年度 国際芸術都市 入居者推薦の募集を開始しました

保護中: 国際芸術都市入居者推薦について(改訂案)

保護中: 入居者募集要項(改訂案)

仏検公式ガイドブック―「2022年度版」&「セレクション」好評発売中!

実用フランス語技能検定試験 検定料改定のお知らせ

早春の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は実用フランス語技能検定試験(仏検)に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、このたび当協会では、2023年度春季試験より仏検の検定料を別記の通り改定することにいたしましたので、謹んでお知らせ申し上げます。

仏検は、1981年の創設以来、日本の学習者を対象とした唯一のフランス語検定試験として、国内外のフランス語教育関係各位のご支援ご協力のもと、健全かつ円滑な試験運営を進めて参りました。受験者総数は今日までに累計90万人を超え、その伝統と実績はわが国の外国語学習の領域で確かな評価を得ています。

しかしながら、仏検を取り巻く環境は厳しさを増しています。コロナ禍の影響で受験者人数が伸び悩む一方で、安全な試験開催にかかる基本的な費用は増大しました。加えて昨今の物価の上昇により、会場と人員の確保、試験資材の製作や運搬、情報システムの維持管理等、試験の運営に必要な諸経費は高騰しています。経費削減の努力だけでは安定した事業運営は望み難く、やむなく検定料の改定が必要であるとの判断に至りました。

学習者の方々に負担を強いることとなり甚だ遺憾に存じますが、当協会はこれからも経費節減と運営の効率化に取り組み、日本におけるフランス語教育の柱のひとつとして、公正で信頼性の高い試験を提供するべく精励する所存です。どうかご理解を賜りますようお願い申し上げます。

公益財団法人フランス語教育振興協会

残席わずか<通訳準備科>3/4(土) 無料体験授業 お申込み受付中!

年間実施日程・受付期間

2023年度 春季試験

実施級

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

実施日程

| 1次試験(1・2・準2・3・4・5級) | 2023年6月18日(日) |

| 2次試験(1級・2級・準2級の1次合格者対象) | 2023年7月16日(日) |

受付期間

・願書郵送によるお申し込み : 2023年4月1日(土)〜 5月17日(水)消印有効

・インターネットでのお申し込み: 2023年4月1日(土)〜 5月24日(水)23:59まで

2023年度 秋季試験

実施級

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

実施日程

| 1次試験(準1・2・準2・3・4・5級) | 2023年11月19日(日) |

| 2次試験(準1・2・準2級の1次合格者対象) | 2024年1月21日(日) |

受付期間

・願書郵送によるお申し込み : 2023年9月上旬〜 10月18日(水)消印有効

・インターネットでのお申し込み: 2023年9月上旬〜 10月25日(水)23:59まで

※お申し込み方法については「 出願方法と受験の流れ 」をご覧ください。

先着15名限定<通訳準備科>3/4(土) 無料体験授業 お申込み受付中!

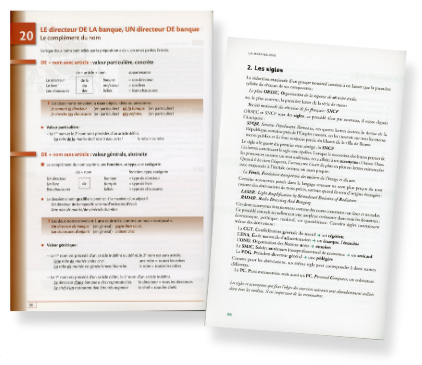

<通訳準備科> 教材と授業内容

教材の配信

授業の1週間前に、APEF事務局より配信します。教材の一例

菊地講師 | クロズ講師 | 寺嶋講師| 菊地講師の場合 |

例)教材の配信日が2023年1月30日で、授業がその1週間後と仮定すれば、以下のサイトが候補になります。

Réforme des retraites : des mairies fermées mardi 31 janvier en soutien à la mobilisation|

テーマやサイトの選択基準は以下の通りです。 1. 話題の継続性 同じニュースが、1週間後からそれ以降まで繰り返されることが予想される 2. 日本語での内容把握の可能性 日本語でも同じ内容のニュースが数多く見つかる 3. 発展性 上記の例では、年金改革に反対する理由を調べ、改革案の進捗状況をフォローするきっかけとなる |

< 授業の進め方 >

授業当日は、事前にお知らせしたサイトのフランス語を、日本語に訳す準備ができていることを前提に進行します。ただし、事前に準備した日本語の訳やメモは見ずに、改めてメモを取りながら、聞こえた部分を訳していきます。フランス語の聞き取りや構文の把握に関する、基本的で重要な間違がある場合には、解説したり練習問題を使うこともあります。|

通訳準備科の菊地講師の授業は以下を練習の課題とします。 1. 通訳業務における準備の重要性の理解と実践、資料収集、語彙の準備 2. 逐次通訳でのメモの取り方 3. あらたまった表現で凝縮された文で訳す |

| クロズ講師の場合 |

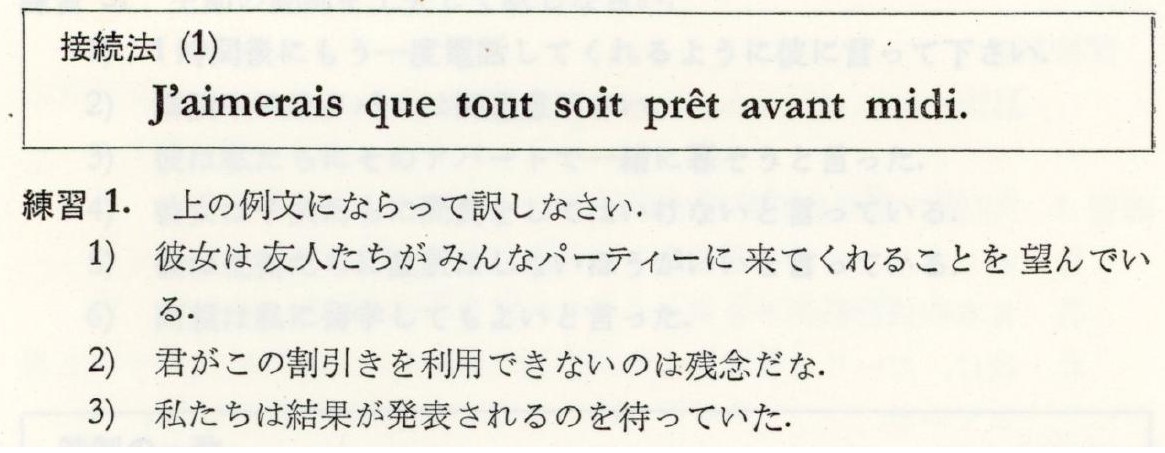

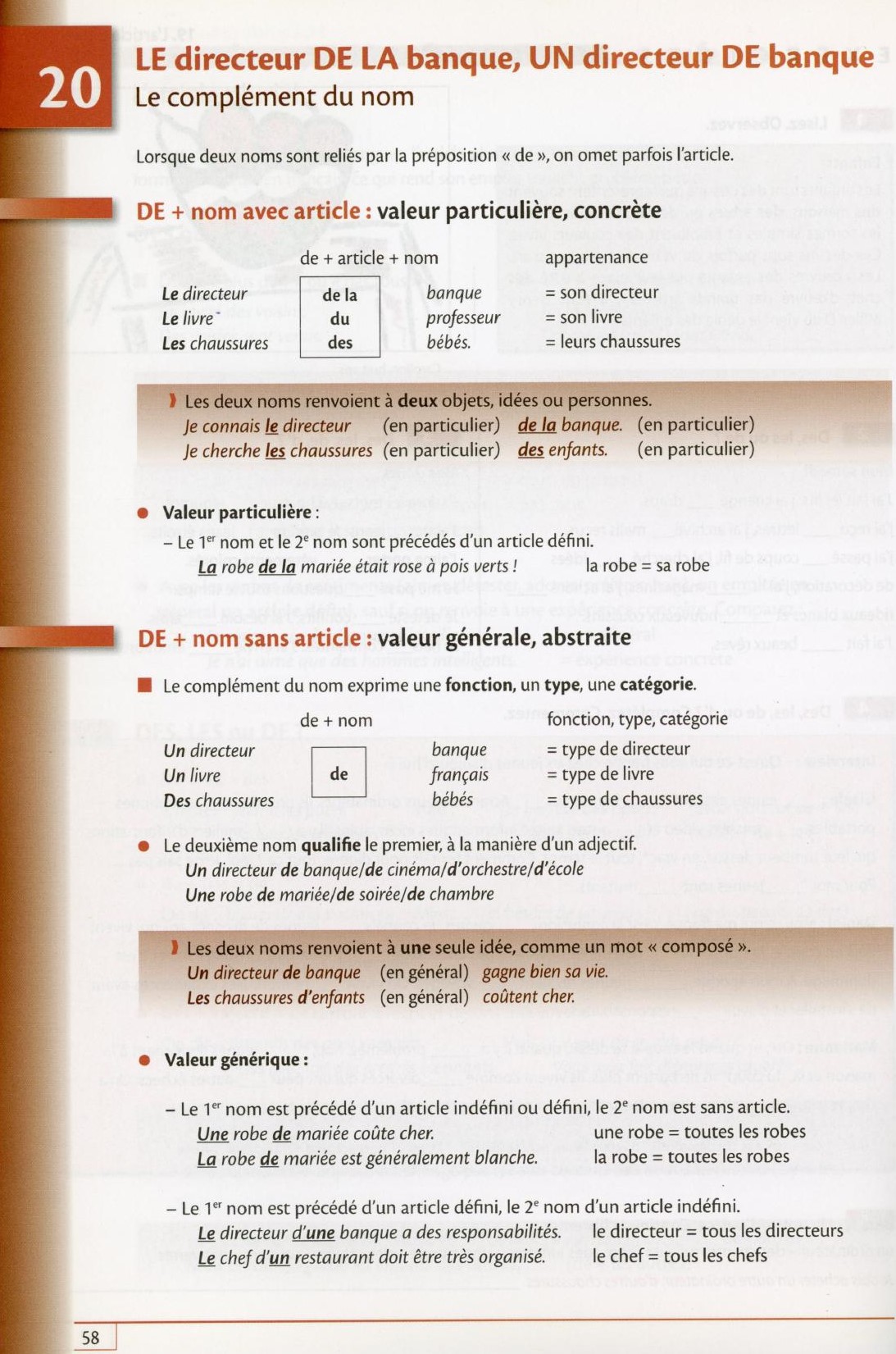

( 1 ) quelques lignes de traduction en faisant attention à tous les détails.

ex. :

( 2 ) un point de grammaire de niveau supérieur détaillé.

ex. : les articles

( 3 ) une transcription d’un extrait de reportage télé ou radio par exemple :

ex. : C’est quoi, une info ?

( 4 ) une fois par semestre, une traduction.

|

ex. : 明るい⻘が濃くなった フランス国旗の⾊、マクロン⽒がひそかに変更? (2021年11⽉27⽇朝⽇新聞デジタル) 三⾊旗(トリコロール)として知られるフランス国旗の⾊がマクロン⼤統領によって変更されていたことがわかり、「国の象徴がひそかに変えられてしまった」と話題 になっている。マクロン⽒が 変えたのは⻘⾊の部分で、それまでの明るい⾊から濃紺になった。フランス⼤統領府は16 ⽇、「マクロン⽒はフランス⾰命直後に採⽤された 当 時の三⾊旗の⾊に戻したかった」と説明した。濃紺の旗は 2018 年から使い始め、年末恒例の⼤統領テレビ演説でも新しい旗を掲げていたという。AFP 通信によると、昨年からは⼤統領府でも濃紺の国旗が掲げられていたが、メディアも気づかず、話題にされていなかった。 |

| 寺嶋講師の場合 |

準備科では通訳理論を交えながら通訳の基本プロセスを見ていきます。別言語への単語の置き換えではなく、話し手の言わんとしている意味を抽出して、聞き手の言語文化に合わせたメッセージを伝えることに重点を置きます。AI翻訳・通訳機能の発展が目覚ましい昨今、生身の通訳者しかできない背景知識に基づいた咄嗟の判断力、そして抑揚やジェスチャー、プレゼン力と言った非言語的な要素も求められています。最終的に目指すのは言葉にとらわれず、双方の文化的背景を把握した自然な通訳です。

時事問題からより「軽い」内容のテーマまで、新聞記事や動画、ラジオなど様々な媒体を使いながら練習していきます。

| 単語の置き換えでは通じない例 |

|

▶ 俵型のおにぎり boulette de riz en forme de sac de riz ではフランス語ネイティブには通じないかも知れません。En forme cylindrique は正しいですが、en forme de botte de foin あるいは en forme de tonneau (de vin) だと直ぐにピンと来ます。▶ 頭が真っ白になる la tête devient toute blanche では白髪になったのか何なのか良く分かりません。Avoir un blanc は同じ「白」を使っているので一見良い訳に見えますが、一時的な物忘れ(記憶障害)のことで、日本語の意味にある「極度の緊張やショックにより、思考が上手く働かず、正常な判断ができなくなること」というニュアンスが含まれません。この場合は、例えば perdre tous ses moyens, bloquer の方が忠実です。 |

< 授業の進め方 >

授業は基本的にフランス語で行います。

冒頭10~15分間、事前に配信した教材についてブレーンストーミングをします。

見つからなかった訳語、分からなかった概念など、他の受講生と意見交換をしながら通訳演習前の最終確認を行います。

仏→日、そして日→仏の逐次通訳にも挑戦します。

演習後、10分ほどフィードバックの時間を設けています。

後日復習用のプリントを配信する場合もあります。

|

主な目的 1. 事前準備(言語及び非言語的知識)の重要性の認識 2. 聞き取り、分析力の強化 3. ネイティブが問題なく理解できる自然な通訳スキル |

受講コース案内(2023年度)

2023年度 開講コース一覧

・2コース5クラスと精読講座を開講します。各コースは年間30回で開講しますが、春学期と秋学期の切替時にクラスの変更や新規受講が可能です。 ・授業日は1期15回の授業を確保します。 ・短期集中講座は全4回で開講します。

2023年度「通訳者養成コース(本科)」は、青山学院大学の施設とオンラインシステムZoomを使用し、フレキシブルな授業形態を目指す「*ハイブリッド授業(ハイフレックス型授業)」の形式で開講します。「通訳者養成コース(準備科・基礎科)」「翻訳コース」についてはZoomによるオンライン授業のみの開講となります。なお、今後の感染状況によっては、予定が変更となる場合がありますのでご承知おきください。

*ハイブリッド授業(ハイフレックス型授業)とは? 1つの授業を、対面方式とオンライン方式で同時に行う授業方法です。講師は対面で授業を行い、受講生は教室で授業に参加するか、リアルタイムで遠隔からオンライン授業に参加するかを選ぶことができます。教室で参加する方とオンラインで参加する方が、同じ授業を同じタイミングで受講し、相互にコミュニケーションが取れるシステムです。

通常講座

| クラス | 曜日 | 時間 | 定員 | 受講期間 | 回数 | |||||||||||||||

| 通訳者養成コース(準備科) | 土 | 10:00~12:00 (2時間) | 15名 |

(春)4/8 ~ 7/22 (秋)9/16~1/20 |

30 | |||||||||||||||

| 通訳者養成コース (基礎科) | 金 | 19:00~21:00 (2時間) | 15名 |

(春)4/14~7/28 (秋)9/15~1/19 |

||||||||||||||||

| 通訳者養成コース(本科) | 火 | 19:00~21:00 (2時間) | 10名 |

(春)4/11~7/25 (秋)9/19~1/16 |

||||||||||||||||

| 翻訳コース (基礎科) | 水 | 19:00~21:00 (2時間) | 8名 |

(春)4/12~7/26 (秋)9/20~1/17 |

||||||||||||||||

| 翻訳コース (本科) | 金 | 19:00~21:00 (2時間) | 8名 |

(春)4/14~7/28 (秋)9/15~1/19 |

||||||||||||||||

短期集中講座

| クラス | 曜日 | 時間 | 定員 | 受講期間 | 回数 | |||||||||||||||

| Le Mondeの経済記事精読 | 土 | 10:00~12:00 (2時間) | 15名 | 第12回:2024年 2/3, 2/17, 3/2, 3/16 | 4 | |||||||||||||||

| リモート同時通訳 ワークショップ | 日 | 10:00~12:00 (2時間) | 5名 | 3/17, 3/24 | 2 | |||||||||||||||

コース・クラス紹介

本格的な通訳訓練を始める前の準備講座です。動画を使った通訳練習(仏→日)や、短文の翻訳練習(日→仏)を取り入れながら、関連する文法演習と派生する語彙の整理、聞き取り練習とフランス語らしい的確な表現力を養成し、通訳に必要な基礎を強化します。 ◇ このコースはオンライン(Zoom)で開講します。

【受講レベルのめやす】 仏検2級~準1級・DELF B1~B2| クラス | 担当講師 | 曜日 | 時間 | 受講期間 | 受講料 (半期) | |||||||||||||||

| 通訳者養成コース(準備科) | 菊地歌子 Eliane Cloose 寺嶋美穂 | 土 | 10:00~12:00 (2時間) | (春)4/8 ~ 7/22 (秋)9/16~1/20 | ¥115,500 | |||||||||||||||

・上記の授業料は教材費・税込み価格です。春秋の各学期ごとに分納してください。 ・受講料の他に入学金22,000円(税込み)が必要です。 ・入学テスト免除対象クラス:詳しくはこちら

ニュースや講演などを素材に仏日と日仏の両方向で逐次通訳の訓練を行います。要約練習、ノートテーキングやサイトトランスレーション、ゲストスピーカーを招いてのライブ通訳訓練を含みます。基礎科はエスコート通訳レベルをめざし、本科は会議通訳者をめざします。 ◇ 「基礎科」オンライン(Zoom)授業のみ。 ◇ 「本科」ハイブリッド授業(ハイフレックス型授業)形式8回、オンライン(Zoom)授業7回の予定。

【受講レベルのめやす】 <基礎科> 仏検準1級・DELF B2以上 <本科> 仏検1級・DALF C1以上| クラス | 担当講師 | 曜日 | 時間 | 受講期間 | 受講料 (半期) | |||||||||||||||

| 通訳者養成コース(基礎科) | 三浦信孝 Catherine Ancelot 宇都宮彰子 小林新樹 | 金 | 19:00~21:00 (2時間) | (春)4/14~7/28 (秋)9/15~1/19 | ¥115,500 | |||||||||||||||

| 通訳者養成コース(本科) | 火 | 19:00~21:00 (2時間) | (春)4/11~7/25 (秋)9/19~1/16 | ¥115,500 | ||||||||||||||||

・上記の授業料は教材費・税込み価格です。春秋の各学期ごとに分納してください。 ・受講料の他に入学金22,000円(税込み)が必要です。

新聞・雑誌の記事などを素材に仏日と日仏の両方向で基礎的な翻訳技術の訓練を行い、本科ではさらに高度な翻訳技術を磨きます。毎週課題翻訳を提出してもらい、次回講師が添削し模範訳例をつけて返却します。翻訳には文法と語彙の知識だけでなく広い教養と専門知識、調査能力が必要です。◇ このコースはオンライン(Zoom)で開講します。

【受講レベルのめやす】 <基礎科> 仏検2級・DELF B1以上 <本科> 仏検準1級・DELF B2以上| クラス | 担当講師 | 曜日 | 時間 | 受講期間 | 受講料 (半期) | |||||||||||||||

| 翻訳コース (基礎科) | 小野潮 Catherine Lemaitre | 水 | 19:00~21:00 (2時間) | (春)4/12~7/26 (秋)9/20~1/17 | ¥115,500 | |||||||||||||||

| 翻訳コース (本科) | 三浦信孝 Rodolphe Diot | 金 | 19:00~21:00 (2時間) | (春)4/14~7/28 (秋)9/15~1/19 | ¥115,500 | |||||||||||||||

・上記の授業料は教材費・税込み価格です。春秋の各学期ごとに分納してください。

・受講料の他に入学金22,000円(税込み)が必要です。

・入学テスト免除対象クラス:詳しくはこちら

LeMonde

通訳者・翻訳者を志す方のための短期集中講座です。本講座では「和訳する際、原文の趣旨が明確に掴めれば分り易い日本語にできる」という考え方に立ち、『ル・モンド』紙の経済記事をできるだけ具体的に理解することを目指します。講座内容の詳しい紹介は こちら をご覧ください。 ◇ このコースはオンライン(Zoom)で開講します。

【受講レベルのめやす】 仏検準1級・DELF B2以上| クラス | 担当講師 | 曜日 | 時間 | 受講期間 | 受講料 (全4回) | |||||||||||||||

| 第11回 | 小林新樹 | 土 | 10:00~12:00 (2時間) | 7/29, 8/12, 8/26, 9/9 | ¥20,370 | |||||||||||||||

| 第12回 | 2024年 2/3, 2/17, 3/2, 3/16 | |||||||||||||||||||

・上記の授業料は教材費・税込み価格です。

・受講料の他に入学金は不要です。

コロナ禍からの通訳市場回復を受け、本ワークショップも新装開店。 同時通訳のスキルに一層特化した少人数制・短期集中のワークショップを実施します。 同時通訳に興味のある方、同時通訳のスキルアップを目指す方の参加をお待ちしています。 講座内容の詳しい紹介は こちら をご覧ください。 ◇ このコースはオンライン(Zoom)で開講します。

【受講レベルのめやす】 仏検1級・通訳実務経験3年以上| クラス | 担当講師 | 曜日 | 時間 | 受講期間 | 受講料 (全4回) | |||||||||||||||

| リモート同時通訳ワークショップ | 宇都宮彰子 | 日 | 10:00~12:00 (2時間) | 3/17, 3/24 | ¥27,500 | |||||||||||||||

・上記の授業料は教材費・税込み価格です。

・受講料の他に入学金は不要です。

受講資格

【通訳者養成コース(準備科)】

・年齢制限はありません。

【通訳者養成コース(基礎科・本科)】【翻訳コース(基礎科・本科)】

・高校卒業以上または19歳以上の方に限ります。

【全コース共通】

・入学テストの合格者のみ受講が認められます。ただし一定の条件を満たす方には入学テストの免除制度があります。詳しくはお問い合わせください。

・短期集中講座 には入学テストは不要です。

・学歴・職歴は問いません。

・日本語を母語としない方についても開かれていますが、入学テストで日本語能力をチェックします。

・障がいをお持ちの方や受講にあたって不安のある方は、 お申し込みの前に ご相談ください。できる限りの対応を検討いたしますが、状態によっては受講を控えていただく場合もございます。

受講に関する注意事項

<受講にあたって>

・ 「受講上の注意」 を遵守してください。

<休講について>

・講師間の日程調整によって授業担当者を決めるので休講はありませんが、やむを得ない事情により休講があった場合は必ず補講します。

・休講・補講の連絡はメールでご案内いたします。

※補講を欠席されても、受講料の返金はいたしません。

<授業見学について>

事前連絡なく授業を見学することは認められません。ただし、前もってご相談いただければ可能な限りご対応いたします。

<個人情報の取扱について>

入学テスト出願および受講にあたって申込書に記入された個人情報は、 APEFの個人情報保護方針 に準じて取り扱います。

お問い合わせ

|

公益財団法人 フランス語教育振興協会 APEF青山フランス語プロフェショナルコ ース担当 〒102-0073東京都千代田区九段北1-8-1 九段101ビル6F TEL(直通):03-6268-9680 FAX:03-3239-3157 E-mail: cours@apefdapf.org |

APEF青山フランス語プロフェショナルコースTOP | 講師紹介 | コース・料金 | 受講登録

<テスト>APEF青山フランス語プロフェショナルコースのご案内2023

APEF青山フランス語プロフェショナルコースのご案内

2023年度も「通訳者養成コース(本科)」は、青山学院大学の施設とオンラインシステムZoomを使用し、フレキシブルな授業形態を目指す「*ハイブリッド授業(ハイフレックス型授業)」の形式で開講します。「通訳者養成コース(準備科・基礎科)」「翻訳コース」についてはZoomによるオンライン授業のみの開講となります。なお、今後の感染状況によっては、予定が変更となる場合がありますのでご承知おきください。

*ハイブリッド授業(ハイフレックス型授業)とは?

1つの授業を、対面方式とオンライン方式で同時に行う授業方法です。講師は対面で授業を行い、受講生は教室で授業に参加するか、リアルタイムで遠隔からオンライン授業に参加するかを選ぶことができます。教室で参加する方とオンラインで参加する方が、同じ授業を同じタイミングで受講し、相互にコミュニケーションが取れるシステムです。

フランス語は世界で30か国以上において公用語として認められており、話者の数は2億人を超えています。とりわけアフリカ諸国における顕著なフランス語使用状況からみて、高度なフランス語を使用することのできる日本人を養成することは、フランス語教育の振興だけでなく、フランス語文化圏との交流をさらに高いレベルで進めるうえで必要なことです。

フランス語は世界で30か国以上において公用語として認められており、話者の数は2億人を超えています。とりわけアフリカ諸国における顕著なフランス語使用状況からみて、高度なフランス語を使用することのできる日本人を養成することは、フランス語教育の振興だけでなく、フランス語文化圏との交流をさらに高いレベルで進めるうえで必要なことです。

公益財団法人フランス語教育振興協会(APEF)は、1981年の創設以来、実用フランス語技能検定試験(仏検)を実施し、受験者は85万人を超えています。そのうち仏検1級受験者は27,720名、合格者は2,734名、準1級受験者は40,174名、合格者は7,967名(2019年度まで)を数えています。この数字は10,000人を超える方がフランス語の実用技能においてきわめて高いレベルに達したことを示しています。APEFは、1級・準1級合格者がさらにその先のレベルを目指し、広くフランス語文化圏で活躍するためのフランス語のスキル獲得の機会を得るために、2018年4月より青山学院大学と協定を締結して、「APEF青山フランス語プロフェショナルコース」という教育事業を発足させました。

青山学院大学のご理解のもと、APEFが目指した高度なフランス語使用者養成の機会を確保することができました。経験豊かな講師陣と熱心な受講者そしてAPEFスタッフの共同作業の結果、この3年間で優れた実績を上げることができました。さらに、2021年4月からは青山学院大学文学部フランス文学科との協定に切換えて本コースを継続することが決まり、大学と大学院のカリキュラムとつながる新しい試みができるものと期待しています。

青山学院大学青山キャンパスは渋谷駅と表参道駅から近く、きわめて利便性の高い場所にあります。また、本コースの「通訳者養成コース」は、同大学の同時通訳者養成に対応した最新のシステムを備えて教室で行われます。

青山学院大学青山キャンパスは渋谷駅と表参道駅から近く、きわめて利便性の高い場所にあります。また、本コースの「通訳者養成コース」は、同大学の同時通訳者養成に対応した最新のシステムを備えて教室で行われます。

このコースは、通訳者養成コース(準備科・基礎科・本科の3クラス)、翻訳コース(基礎科・本科の2クラス)からなり、フランス語を日本語に、日本語をフランス語に通訳あるいは翻訳する能力をプロフェショナルレベルに高めることを目的としています。そのために、現在フランス語会議通訳者として一線に立っている講師陣を招きました。

コースの概要と受講レベルのめやす

2コース5クラスと短期集中講座を開講します。

| 通訳者養成コース<準備科> *オンライン授業 | ||||||||||||||||||||

| レベルの めやす | 仏検2級・準1級/ DELF B1・B2 | 定員 | 15名 | 講師 | 菊地歌子、Eliane Cloose、 寺嶋美穂 | |||||||||||||||

| 本格的な通訳訓練を始める前の準備講座です。動画を使った通訳練習(仏→日)や、短文の翻訳練習(日→仏)を取り入れながら、関連する文法演習と派生する語彙の整理、聞き取り練習とフランス語らしい的確な表現力を養成し、通訳に必要な基礎を強化します。 | ||||||||||||||||||||

| 通訳者養成コース<基礎科> *オンライン授業 | ||||||||||||||||||||

| レベルの めやす | 仏検準1級/ DELF B2以上 | 定員 | 15名 | 講師 | 三浦信孝、Catherine Ancelot 宇都宮彰子、小林新樹 | |||||||||||||||

| 通訳者養成コース<本科> *ハイブリッド授業8回、オンライン授業7回の予定 | ||||||||||||||||||||

| レベルの めやす | 仏検1級/ DALF C1以上 | 定員 | 10名 | 講師 | 三浦信孝、Catherine Ancelot 宇都宮彰子、小林新樹 | |||||||||||||||

| ニュースや講演などを素材に仏日と日仏の両方向で逐次通訳の訓練を行います。要約練習、ノートテーキングやサイトトランスレーション、ゲストスピーカーを招いてのライブ通訳訓練を含みます。基礎科はエスコート通訳レベルをめざし、本科は会議通訳者をめざします。 | ||||||||||||||||||||

| 翻訳コース<基礎科> *オンライン授業 | ||||||||||||||||||||

| レベルの めやす | 仏検2級/ DELF B1以上 | 定員 | 8名 | 講師 | 三浦信孝、Catherine Lemaitre | |||||||||||||||

| 翻訳コース<本科> *オンライン授業 | ||||||||||||||||||||

| レベルの めやす | 仏検準1級/ DELF B2以上 | 定員 | 8名 | 講師 | 永見文雄、Rodolphe Diot | |||||||||||||||

| 新聞・雑誌の記事などを素材に仏日と日仏の両方向で基礎的な翻訳技術の訓練を行い、本科ではさらに高度な翻訳技術を磨きます。毎週課題翻訳を提出してもらい、次回講師が添削し模範訳例をつけて返却します。翻訳には文法と語彙の知識だけでなく広い教養と専門知識、調査能力が必要です。 | ||||||||||||||||||||

| 「Le Mondeの経済記事精読」 *オンライン授業 | ||||||||||||||||||||

| レベルの めやす | 仏検準1級/ DELF B2以上 | 定員 | 15名 | 講師 | 小林新樹 | |||||||||||||||

| 精読により、仏語センテンスの趣旨を具体的につかむ意義を実感してもらい、自ら実践できるようになることをめざします。 | ||||||||||||||||||||

| 「リモート同時通訳ワークショップ」 *オンライン授業 | |||||||||||||||||||||

| レベルの めやす | 仏検1級/ 通訳実務経験3年以上 | 定員 | 10名 | 講師 | 小川カミーユ 宇都宮彰子 | ||||||||||||||||

| リモート通訳が急速に普及した今、必要とされる同時通訳のスキルについて、日仏訳出と機材の両面からアプローチし、実践的なトレーニングを行うワークショップです。 | |||||||||||||||||||||

profs

講師紹介

主任講師 三浦 信孝 MIURA Nobutaka

担当クラス:通訳基礎科・本科/翻訳基礎科

担当クラス:通訳基礎科・本科/翻訳基礎科

1945年盛岡市生まれ、東京大学教養学科フランス科卒、同大学院仏文科博士課程満期退学、現在は中央大学名誉教授、日仏会館の学術・文化担当副理事長。1970年代6年半のパリ大学留学時代にフランス語通訳を始め、帰国後は大学教師を本業としながらフランス語会議通訳の第一線で活躍。1980年から東京日仏学院でフランス語通訳の授業を担当、1990年から最近までサイマル・アカデミーでフランス語コース主任講師を務めた。

著書に『現代フランスを読む:共和国・多文化主義・クレオール』、編著に『日仏翻訳交流の過去と未来』など。フランス語論文多数。APEF青山の新コースでは通訳と翻訳の授業を担当する。通訳はoralからoral, 翻訳はécritからécritへの転換作業だが、両方を学ぶことで相乗効果が出ると信じている。

カトリーヌ・アンスロー ANCELOT Catherine

担当クラス:通訳基礎科・本科

担当クラス:通訳基礎科・本科

1983年パリのINALCO(国立東洋言語文化研究大学)修士卒、東京在住30年、日仏会議通訳の第一線で活躍し、井上靖や遠藤周作、円地文子などの文芸翻訳も手がける。1998年丸谷才一『たった一人の反乱』の仏訳で野間文芸翻訳賞を、2015年芥川龍之介の短編集『馬の脚』の仏訳で小西財団の日仏文学翻訳賞を受賞した。1994年から外務省のキャリア外交官のためのフランス語通訳研修にて講師を担当、現在に至る。授業では日本のニュース解説やトピックスを取り上げフランス語に通訳する。フランス語の正確さと分かりやすさにこだわりながら、基本的な語彙、専門用語、時事問題の基礎知識を身に着けていくことに焦点を当てる。授業で扱うテーマに関して事前に授業案内でお知らせしたうえで関連の新聞記事やリンク等で予習をしてもらい、クラスで録音音声や受講生による日本語の発表を使いながら日本語からフランス語への通訳の訓練を行う。

小林 新樹 KOBAYASHI Shinju

担当クラス:通訳基礎科・本科/Le Mondeの経済記事精読

担当クラス:通訳基礎科・本科/Le Mondeの経済記事精読

理学博士(数学)。第二外国語に選んだ仏語に強く惹かれ、某大学在職中に念願のフランス留学を果した際には、数学より仏語学習に没頭。不惑の年を以て通訳に転身し、改めてパリ第三大学に留学後、同時通訳者として活動(詳細は こちら )。仏語の発言を聞いた際、その趣旨が明確につかめれば分かり易い日本語にできます。しかし実際には、既知の単語が並んでいると何となく理解した気になり、具体的に何を言いたいのか把握しないまま訳してしまうことがあります。その時、訳文はメモした単語の訳語を組み合わせただけになり、聞き手の頭にすんなり入るものとは言えなくなります。授業では、 Le Monde 紙の経済記事を精読し、「趣旨を具体的に把握する」とはどういうことか、実例によって体験していただきます。それをヒントに、日頃の学習でも具体的な趣旨を把握するよう心掛け、聞き手に分かり易い訳をアウトプットできる通訳になってください。

宇都宮 彰子 UTSUNOMIYA Akiko

担当クラス:通訳基礎科・本科

サイマル・アカデミー フランス語コース受講をきっかけに通訳への関心が高まりパリに留学。パリ政治学院Certificat d’Etudes Politiques取得後、パリ第三大学の通訳翻訳高等学院Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) で学ぶ。1999年同校卒業と同時に通訳業に従事し、フランス語会議通訳の第一線で活躍。大学等で通訳教育にも携わる。本コースでは、主にフランス語から日本語への通訳演習を担当。的確な要点把握と迅速で簡潔明瞭な訳出を目指し、そのために必要なプロセス解説と実践練習を行う。フランス語の聴解と並んで重要となる日本語の語彙や表現力強化にも取り組みたい。本科では、同時通訳練習も取り入れる。

菊地 歌子 KIKUCHI Utako

担当クラス:通訳準備科

担当クラス:通訳準備科

1974年朝日新聞主催フランス語弁論大会で優勝し、1975年からモンペリエ大学で教師養成コース及び学部、ストラスブール大学で修士課程まで、4年間留学。帰国後、1986年にストラスブール大学で音声学の博士号を取得。同時期にフランス語通訳業を始め、日仏会議通訳の第一線で活躍を続けている。フランス語教育では、2009年4月から2016年3月まで関西大学外国語学部教授。現在、同名誉教授。アテネ・フランセ講師として、初級の基本から上級の通訳・翻訳および教授法を担当している。授業では、ある程度長い期間話題になりそうなテーマを中心に、文字資料で構文把握の確認、語彙や背景知識を準備する。次に同じテーマで、France 2 のニュースを日本語に訳す練習をする。この過程ではメモの取り方を練習しながら、特に文脈に合った語彙の選択や日本語の明瞭さなどに注意して訳す。並行して、基本的な表現を素早く正しく日仏双方向で訳す練習や、間違いやすいフランス語の表現や基本動詞の使いかたなどの確認をする。

永見 文雄 NAGAMI Fumio

担当クラス:翻訳本科

担当クラス:翻訳本科

1947年生まれ。東京大学教養学科卒、同仏文大学院博士課程中退。フランス政府給費留学。東京大学文学部助手などを経て、1990年4月から2018年3月まで中央大学文学部教授。現在、同名誉教授。2006年4月から2年間パリ国際大学都市日本館館長。 専門は18世紀フランス文学・思想史。著書に『ジャン=ジャック・ルソー-自己充足の哲学』、『菩提樹の香り-パリ日本館の15カ月』ほか、共編著に『ルソーと近代』、訳書にJ=J・ルソー『ポーランド統治論』、同『フランキエール氏への手紙』を初め、シャップ、プレヴォー、リュスタン・ド・サンジョリ、テラソン、コワイエほか、共訳書にP・ゲイ『自由の科学』、J・ドリュモー『恐怖心の歴史』、B・ベルナルディ『ジャン=ジャック・ルソーの政治哲学』。

エリアーヌ・クローズ CLOOSE Eliane

担当クラス:通訳準備科

担当クラス:通訳準備科

Née à Paris, titulaire d’un master de Français Langue Étrangère et de gestion. Professeur de français au Japon dans plusieurs universités depuis 1989, spécialiste des affaires, en charge de cours de traduction depuis 1996, et jury d’examen de Delf et Dalf. Auteure du Français du Monde du travail, manuel de français des affaires.

Mon enseignement repose sur les techniques d’écoute du français (phonétique), et la coordination de tous les outils (l’écoute, les connaissances grammaticales, le vocabulaire mais aussi la logique et l’imagination) pour pouvoir réussir à comprendre même ce qu’on n’a pas appris !

カトリーヌ・ルメートル LEMAITRE Catherine

担当クラス:翻訳基礎科

担当クラス:翻訳基礎科

Au Japon depuis une vingtaine d’années, Catherine Lemaître est éditrice, traductrice et enseignante de FLE. Elle a traduit plusieurs livres sur la culture japonaise en français dont 「和食宝典」(Le grand livre de la cuisine japonaise, Ed. du Chêne et 「日本の庭と盆栽」(Jardins et bonzaïs japonais, Ed. de Paris). Elle est également l’auteur de「教室の中のアート」(Art en cours, 集英社・日仏学院) et de Japon (Ed. du Chêne, coll. Grands Voyageurs). Elle enseigne l’art de traduire depuis 2009 ans. Sa devise est “Traduire c’est écrire.”

ロドルフ・ディオ DIOT Rodolphe

担当クラス:翻訳本科

担当クラス:翻訳本科

2016年、日本語の1級教員資格(アグレガシオン)を取得後、日本における書写・書道教育に関する研究論文を母校のパリ国立東洋言語文化研究所(INALCO)に提出し、博士号を取得。 また、お茶の水女子大学や立教大学を始めとして、20年以上大学のフランス語教育に従事しています。 翻訳歴も長く、これまで手がけた文章は岡倉天心や辻井喬のエッセイからアイヌ民謡などまで多岐にわたっており、目下、辺見じゅんの『収容所(ラーゲリ)から来た遺書』のフランス語訳に取組中です。 授業ではニュース記事を中心に和文仏訳の練習を重ねていきます。

寺嶋 美穂 TERASHIMA Miho

担当クラス:通訳準備科

担当クラス:通訳準備科

フランス生まれ。幼稚園から大学院までフランスで教育を受ける。2007年パリのINALCO (国立東洋言語文化研究大学) 日本語学科及び国際関係学士卒。パリ第三大学の通訳養成高等専門職課程 Ecole Supérieure d’Interprètes et de Traducteurs (ESIT) で通訳を学び、2012年に翻訳科修士卒。2017年より日仏会議通訳・翻訳業を始める。

APEF青山フランス語プロフェショナルコースTOP | 講師紹介 | コース・料金 | 受講登録

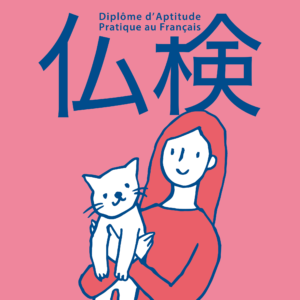

【短期集中講座】第3回 リモート同時通訳ワークショップ

講座概要

・応募資格:仏検1級以上/通訳実務経験3年以上(兼業可)

・定員:10名

・受講料:27,500円(税込み)※入学金不要

【開講日程】2023年2月19日(日), 2月26日(日), 3月5日(日), 3月12日(日)

※全4回

【開講時間】10:00~12:00(2時間)

【授業形式】オンライン(ZOOM)

【申込方法】申込書にご記入の上、cours@apefdapf.org までお申し込みください。

APEF受講生の場合、申込書は不要です。

お問い合わせ

| 公益財団法人 フランス語教育振興協会 APEF青山フランス語プロフェショナルコ ース担当 〒102-0073東京都千代田区九段北1-8-1 九段101ビル6F TEL(直通):03-6268-9680 FAX:03-3239-3157 E-mail:cours@apefdapf.org |

2次試験当日の緊急連絡先について

1月22日(日)の仏検2次試験当日、緊急連絡先を下記のとおり開設いたします。

【2次試験当日のお問い合わせ】仏検受付センターTEL:03-5778-4073 |

・受験票が未着または紛失された方はヘルスチェックシートをこちらからダウンロードしてください。

・試験を欠席される場合、事前連絡は不要です。なお、欠席された方への結果通知の発行は行いません。

2次試験を欠席された方に対する来季の1次試験免除については、こちらをご覧ください。

・試験開催にかんする最新の情報、新型コロナウイルス感染等による欠席予定者・欠席者への対応については「2022年度秋季試験の開催について」のページでご案内しています。

【お申込み受付中】2/19(日)~リモート同時通訳ワークショップ(短期集中講座)

2022年度秋季試験の開催について

公益財団法人フランス語教育振興協会では、引き続き新型コロナウイルス感染症への防止対策をとったうえで仏検の開催を準備しています。このページでは2022年度秋季試験の開催に関する情報を随時更新してお伝えします。(8月5日初掲、2023年1月10日更新)

試験日程と出願受付期間について(8/5初掲、10/17更新)

■ 試験日程: 1次試験 11月20日(日) 2次試験 1月22日(日)

■ 出願受付開始: 9月1日(木)

■ 出願締切: [願書郵送] 10月19日(水) [インターネット] 10月26日(水)

※当ホームページの 請求フォーム からお申し込みいただいた方には受験要項・願書を無料でお届けします(10月14日まで →今季の発送は終了しました )。

新型コロナウイルス感染症対策について(8/5初掲、12/19更新)

仏検開催にあたっての感染症防止対策は本年度春季と同様の形で行う予定ですが、随時更新する可能性もございます。最新版のご案内を当ページに掲載いたします。受験される方は出願の前に必ず内容をご確認ください。

2022秋季仏検 新型コロナウイルス感染症対策についてのお願いとご案内(8月26日版)

「お願い」に記載された「ヘルスチェックシート」は、受験票の裏面に印刷されています。受験者にやむを得ず同伴される方や、当日までに受験票が未着の方は、下記のPDFファイルを印刷し、お名前をご記入ください。試験当日、来場前にヘルスチェックを行い、ご来場が可能な場合はチェックシートを会場にご持参ください。

![]() ヘルスチェックシート(12/19掲載・秋季2次試験向け)(pdfファイル)

ヘルスチェックシート(12/19掲載・秋季2次試験向け)(pdfファイル)

新型コロナウイルス感染等により試験を欠席される/された方へ(11/7初掲、1/16更新)

新型コロナウイルスに感染した/濃厚接触者に認定されたために試験を欠席された方は、医師・医療機関等の発行する診断書等の客観的な資料、あるいはそれに相当するもの( 保健所から陽性者に送られるメール、厚生労働省の新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムHER-SYSの療養証明書スクリーンショットでも可)をご提示いただければ、オンラインでの面接試験の実施や来季への振替を含めた対応を検討いたします。該当される方は仏検事務局までメールでご連絡ください。1月22日の2次試験を欠席される/された方への対応申請は1月24日(火)朝10:00まで受け付けます。

国内会場での受験地と試験会場について(8/26初掲、9/21更新)

全国各地の関係者の協力のもと、開催に向けて準備を進めておりますが、出願開始の時点では開催が未確定の受験地もございます。最新の情報は当ホームページ「 受験地/試験会場と実施級 」で随時お知らせいたします。

今季の 願書 印刷後に 「 051 秋田 」および「 282 西宮 」での開催が決定しました 。願書郵送での出願を希望される方は、願書の空欄部分にコードと受験地を手書きしてお使いください。インターネット出願では他の受験地と同様に選択できます。なお、別の受験地で出願済の方は、出願期間中であれば受験地の変更が可能です。インターネット出願ではマイページ→「申込内容の確認・変更」からお手続きください。願書を投函済みの方は仏検受付センターまでお電話、もしくは仏検事務局にメールでご連絡ください。(9/21更新)

国内会場の開催が中止された場合の対応について(8/5初掲)

コロナ禍による2020年度春季の中止を経て、再開した2020年度秋季以降、受験票でお知らせした会場はいずれも無事に試験の開催を終えております。しかしながら、今後の感染拡大の状況によって国や自治体、あるいは実施予定会場からの要請や指導があった場合には、一部もしくは全ての会場での開催中止を余儀なくされる可能性もございます。開催を中止した場合、出願された方には、返金ではなく次季試験への振り替えをご提案させていただく予定です。ご出願にあたってはこの点についてもご承知おきくださいますようお願い申し上げます。

2次面接試験のオンラインでの実施について(9/12初掲)

仏検実行委員会では、2022年度秋季試験の特例として、以下に該当する方を対象に、Zoomによるオンラインでの面接試験(準1級・2級・準2級)を提供することを検討しています。実施の可否は個別に検討のうえお知らせしますので、ご希望の方は 出願の前に 仏検事務局までメールでご相談ください。なお、 ご相談の受付期限は9月15日(木)から10月13日(木)までの1ヶ月間 とし、それ以降はご対応いたしかねます。

(1) 2次試験実施日に日本国外に居住する(かつそのことを書面で証明できる)1次試験免除の有資格者もしくは1次試験合格後の2次試験オンライン受験希望者で、以下の条件のすべてを満たす方。

・仏検事務局が指定する試験実施日時(事前に告知した本試験日から変更される場合があります)に、身分証の提示による受験者の本人確認ができること

・適正な環境でオンライン面接試験が受けられるカメラ・マイクを備えたパソコン・タブレット等の機器(スマートフォンを除く)と、安定した通信環境を準備できること

(2) 日本国内に居住し、1次試験免除の有資格者もしくは1次試験合格後の2次試験オンライン受験希望者で、以下の条件のすべてを満たす方。

・居住する県で受験を希望する級の2次試験が開催されていないこと

・所属する企業・機関・大学・学校が県外への移動を禁じており、そのことを証明するものを出願時に提出できること

・仏検事務局が指定する試験実施日時(事前に告知した本試験日から変更される場合があります)に、身分証の提示による本人確認ができること

・適正な環境でオンライン面接試験が受けられるカメラ・マイクを備えたパソコン・タブレット等の機器(スマートフォンを除く)と、安定した通信環境を準備できること

パリ会場の開催中止について(8/5初掲)

コロナ禍と国際情勢の不安が続くなか、パリでの試験開催は実施およびその準備を安定的に行うことが依然として困難であると考えざるを得ません。誠に遺憾ながら パリ会場は2022年度秋季も開催を中止いたします 。 どうかご理解を賜りますようお願い申し上げます。なお、2023年度の開催有無については2023年2月末頃に決定し次第お知らせいたします。

【教材公開中】2/4(土)~「Le Monde の経済記事精読」短期講座@ZOOM

2022年度 年末年始の休業期間についてのお知らせ

公益財団法人フランス語教育振興協会は、2022年12月28日(水)より新年1月5日(木)までを休業期間とさせていただきます。

仏検・翻訳・教育の各業務についてのご依頼・お問い合わせは1月6日(金)以降のご対応となりますことを予めご了承ください。

ご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。