慶應義塾大学准教授 中川 真知子

人には学習タイプというものがあるそうです。視覚から吸収するのが得意な人、聴覚が優位な人・・・。さらに語学教師の肌感覚でいうと、外国語を学ぶ現場では「きっちりさん」と「おおらかさん」に分かれるように思います。「きっちりさん」は正確に積み上げていくのが得意で、「おおらかさん」は間違いをおそれずに堂々と発信できます。どちらも得がたい強みです。ことフランス語で表現するという段になると、「きっちりさん」は大胆に、「おおらかさん」は細やかに伝えることを意識すれば鬼に金棒ではないでしょうか。

人には学習タイプというものがあるそうです。視覚から吸収するのが得意な人、聴覚が優位な人・・・。さらに語学教師の肌感覚でいうと、外国語を学ぶ現場では「きっちりさん」と「おおらかさん」に分かれるように思います。「きっちりさん」は正確に積み上げていくのが得意で、「おおらかさん」は間違いをおそれずに堂々と発信できます。どちらも得がたい強みです。ことフランス語で表現するという段になると、「きっちりさん」は大胆に、「おおらかさん」は細やかに伝えることを意識すれば鬼に金棒ではないでしょうか。

日本語環境で生活している場合には、教室や独学で学んだフランス語を使って、はじめて会う人と意思疎通をはかるという機会は、どこにでも転がっているわけではありません。その意味で仏検の2次試験(面接)は、格好の腕試しの場となるでしょう。

とはいえそこは試験ですから、十分に実力を発揮できるよう、準備することは必須です。「2次試験方法の案内」で試験の実施形式を確認してみると、試験内容はフランス語の文の「音読」と、文およびイラストに関する「質疑応答」とで構成されるとのこと。具体的にはどのような内容なのでしょうか。2021年度秋季試験で実施された問題をのぞいてみましょう。

印刷された文章

Chaque week-end, Cécile va chez ses parents. Ceux-ci habitent à la campagne depuis trois ans, et cultivent des légumes pour les manger. Cécile est très contente de travailler dans les champs avec eux.

和訳

毎週末、セシルは両親の家に行きます。セシルの両親は3年前から田舎に住んでおり、野菜を栽培して(自分たちで)食べています。両親と畑仕事ができて、セシルはとてもうれしく思っています。

イラスト

庭。若い女性とその両親(らしき男女)がテーブルを囲み、ワイングラスをかたむけている。テーブルの下には犬が1匹。家のかたわらには木が2本ある。太陽が輝いている。

(実際のイラストは、『2022年度版2級・準2級仏検公式ガイドブック』でご覧いただけます)

まずは音読の注意点です。

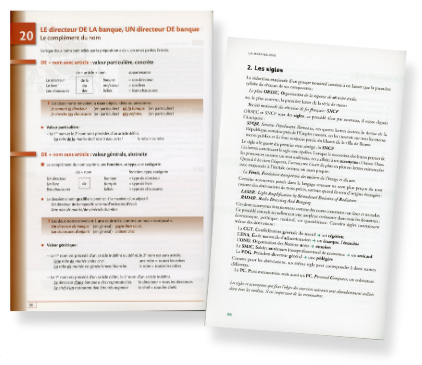

リエゾン、アンシェヌマンをする箇所はないでしょうか。この文では2文目の « trois ans » がリエゾン必須でしたね。さらに最後の文の « avec eux » もなめらかに発音する必要があります。また発音しない部分もチェックしましょう。動詞 « habitent »、« cultivent » の語尾 « ent » は主語が複数であるというマークで、発音はしないのでした。さらに実際に声に出したときに戸惑うことのないよう、意味のかたまりに目星をつけておくのも有意義だと思います。たとえば2文目であれば、« Ceux-ci habitent à la campagne / depuis trois ans, / et cultivent des légumes / pour les manger » というかたまりを意識して、意味とリズムとをとることができます。

黙読する1分間を有効に使い、以上の点を確認しておくとよいでしょう。『2022年度版2級・準2級仏検公式ガイドブック』には、「おちついて」「リラックスして、かつ明瞭な声で」読むようにというアドバイスがあります(282頁)。1分間で細部にまで注意をはらったあとには、思い切って読み上げましょう。

つづいて質問と答えです。

『2022年度版2級・準2級仏検公式ガイドブック』によると答えは「原則として、主語と動詞をふくむ完全なフランス語の文」にするそうです(282頁)。ただ大意を述べるだけでなく、正確に構成して伝える能力を身につけるという出題意図があるようなので、ここはきっちりおさえておきたいところです。

質問5つのうち、文章について2問、イラストについて3問が問われるとのことです。いずれも質問の要点 ( qui, que, quand, pourquoi, où, comment, combien ) を外さぬように、集中してききとりましょう。

Question 1 : Chaque week-end, chez qui va Cécile ?

(和訳)毎週末、セシルはだれの家に行きますか。

« chez qui » がききとれたら、1文目に対する質問だと分かります。対応するのは « Cécile va chez ses parents » ですが、面接官が発する質問ですでに « Cécile » が出てきているので、Cécile を繰り返さないように、対応する代名詞すなわち « elle » に変えましょう。« (Chaque week-end), elle va chez ses parents. » が正解です。

Question 2 : Depuis quand les parents de Cécile habitent-ils à la campagne ?

(和訳)セシルの両親は、いつから田舎に住んでいますか。

« Depuis quand » と問われているので、 2文目に対する質問です。本文では « Ceux-ci habitent à la campagne depuis trois ans » とあります。これをこのまま読んでしまいたくなりますが、またも代名詞に要注意です。本文中の « Ceux-ci » はあくまでもその文の直前にある « ses parents » を指して、文章のなかで使われています。それに対して私たちはいま、面接官が発した « les parents de Cécile » に関する問いに、答えを返すことを求められており、このような場合に « ceux-ci » はふさわしくありません(そもそも質問文のなかでも、セシルの両親は « ils » で言い換えられていますね)。したがってふさわしい代名詞は « ils » となります。« Ils habitent à la campagne depuis trois ans. » と答えましょう。ちなみに « à la campagne » を繰り返さないよう、« Ils y habitent depuis trois ans. » としてもOKです。(ただし問いの主眼がそこにはないので、こんがらがりそうだったら、そこは無理をしなくても大丈夫だと思います。) « Ils habitent », « Ils y habitent »、いずれも « Ils » のあとのリエゾンをお忘れなく。

Question 3 : Où est-ce que le chien dort ?

(和訳)犬はどこで眠っていますか。

イラストの質問に入りました。犬はテーブルの下にいます。「完全な文」にするので、« Il dort sous la table. » となります。

Question 4 : Qu’est-ce que ces gens vont boire ?

(和訳)この人たちは、何を飲もうとしているところですか。

« ces gens » とはイラスト上の3名を指します。« gens ジャン » は音と文字で印象が違いますが、発音して練習しましょう。ワインを飲もうとしていますから、« Ils vont boire du vin. » となります。

Question 5 : Combien d’arbres y a-t-il à côté de la maison ?

(和訳)家のよこには、木が何本ありますか。

家のよこには木が2本あります。« Il y a deux arbres. » あるいは中性代名詞 en をつかって、« Il y en a deux. » と言ってもよいでしょう。しつこいようですが、« deux arbres »、« Il y en a » のリエゾンが何も見なくても自然にでてくるように、口頭で練習しておいてください。

いかがでしたか?

いかがでしたか?

文章の音読、質問の聞き取り・答え方は、準備のしがいがありますね。過去問を複数こなすのが対策の鍵となりそうです。

いうまでもなく、現実の場面のコミュニケーションが、こんな風に型どおりにいくことはないでしょう。それでもまずは「聞かれたことに答える」という面接の基本は、コミュニケーションの基本でもあると思います。フランス語で表現する場を、細やかに大胆に、楽しんでみてはいかがでしょうか。

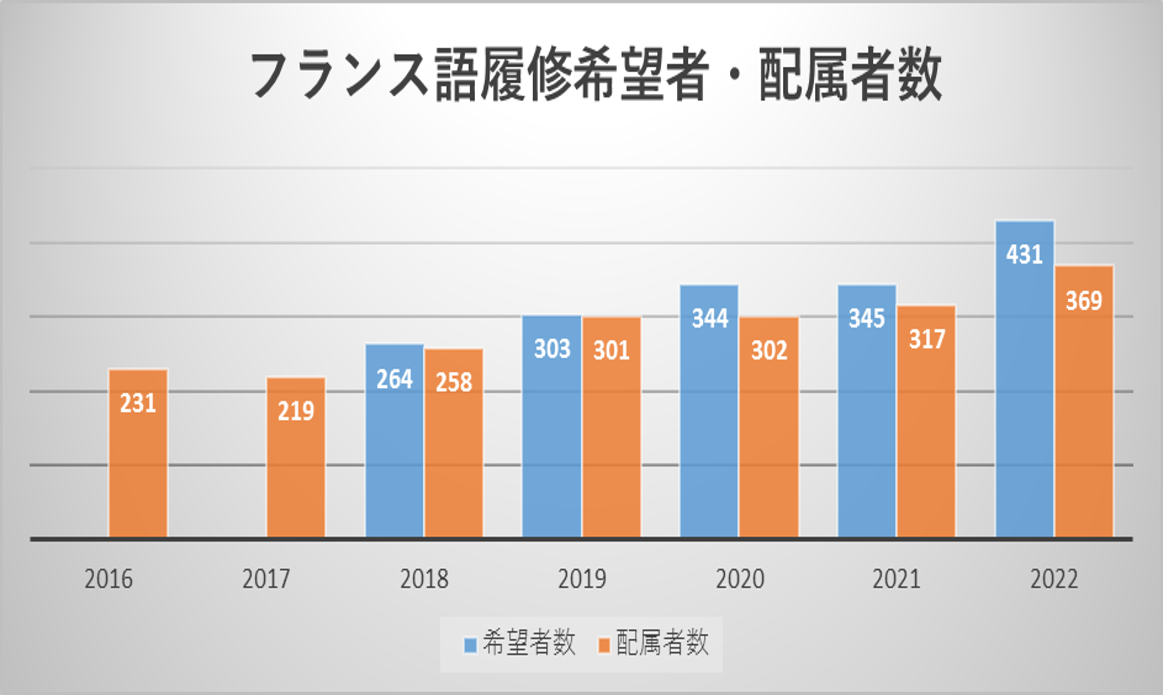

私は2017年4月に東北大学高度教養教育・学生支援機構(以下「機構」と省略)に赴任しました。機構は外国語教育を含む全学教育を担っている部局で、川内北キャンパスを中心に授業を行っています。現在、機構のフランス語の専任教員は私を含めて2名ですが、実際の授業は本学国際文化研究科、文学研究科の先生方をはじめ、非常勤講師の先生方にも担当して頂いています。

私は2017年4月に東北大学高度教養教育・学生支援機構(以下「機構」と省略)に赴任しました。機構は外国語教育を含む全学教育を担っている部局で、川内北キャンパスを中心に授業を行っています。現在、機構のフランス語の専任教員は私を含めて2名ですが、実際の授業は本学国際文化研究科、文学研究科の先生方をはじめ、非常勤講師の先生方にも担当して頂いています。

人には学習タイプというものがあるそうです。視覚から吸収するのが得意な人、聴覚が優位な人・・・。さらに語学教師の肌感覚でいうと、外国語を学ぶ現場では「きっちりさん」と「おおらかさん」に分かれるように思います。「きっちりさん」は正確に積み上げていくのが得意で、「おおらかさん」は間違いをおそれずに堂々と発信できます。どちらも得がたい強みです。ことフランス語で表現するという段になると、「きっちりさん」は大胆に、「おおらかさん」は細やかに伝えることを意識すれば鬼に金棒ではないでしょうか。

人には学習タイプというものがあるそうです。視覚から吸収するのが得意な人、聴覚が優位な人・・・。さらに語学教師の肌感覚でいうと、外国語を学ぶ現場では「きっちりさん」と「おおらかさん」に分かれるように思います。「きっちりさん」は正確に積み上げていくのが得意で、「おおらかさん」は間違いをおそれずに堂々と発信できます。どちらも得がたい強みです。ことフランス語で表現するという段になると、「きっちりさん」は大胆に、「おおらかさん」は細やかに伝えることを意識すれば鬼に金棒ではないでしょうか。 いかがでしたか?

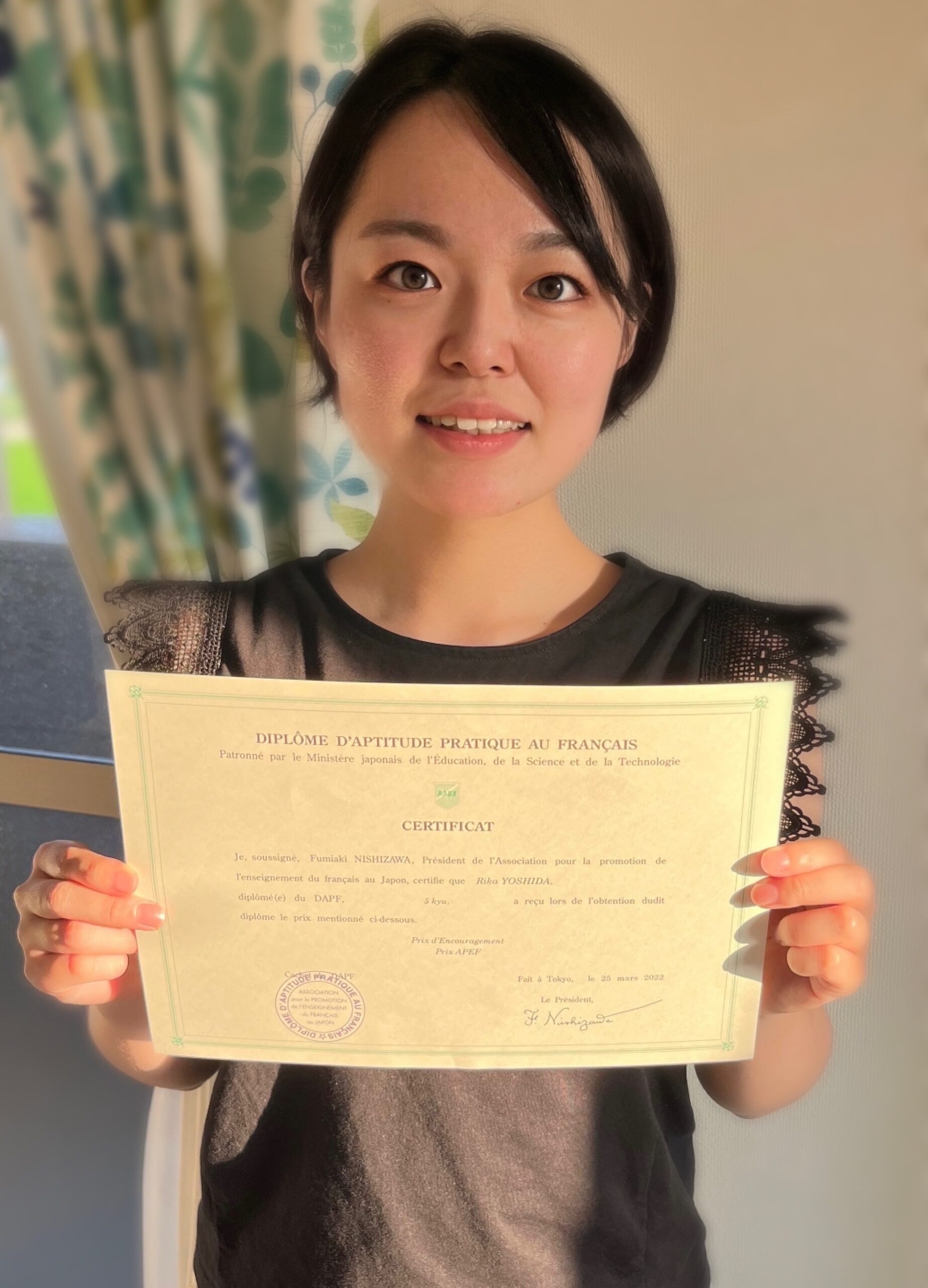

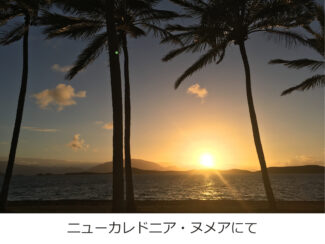

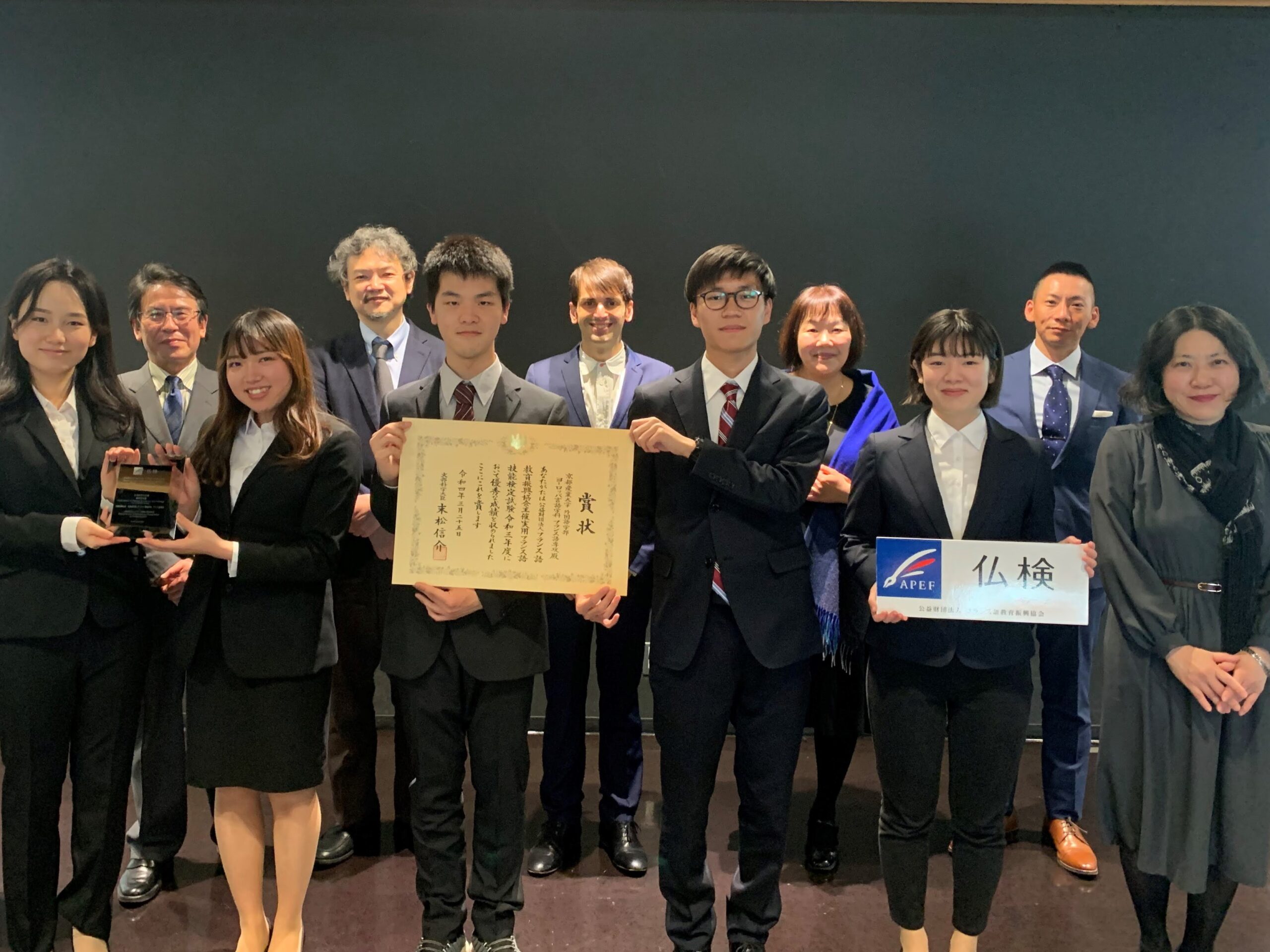

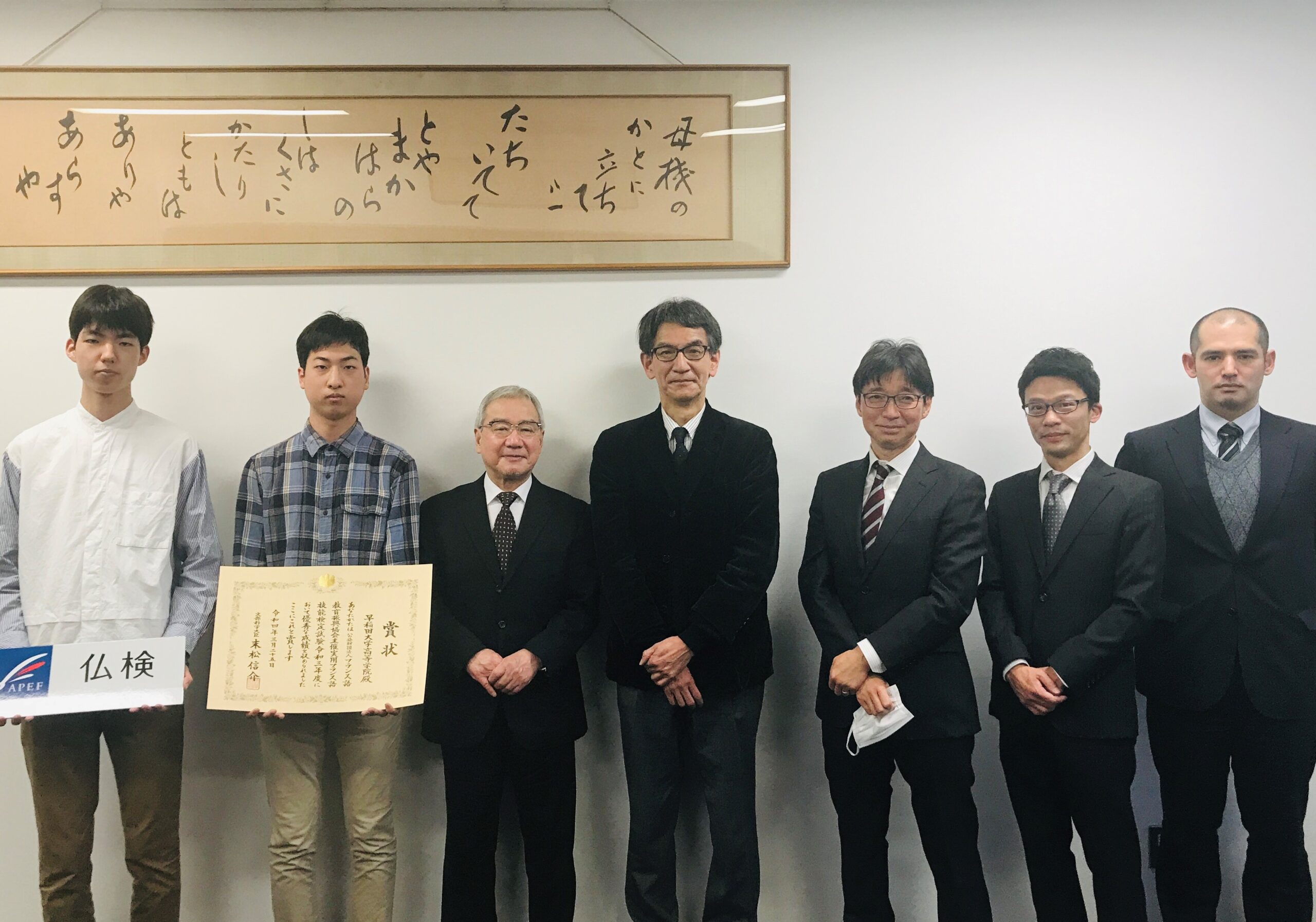

いかがでしたか? 高校時代に訪れたフランス語圏のニューカレドニアで出会った友人たちとは、5年が経った現在も頻繁に連絡を取り合っています。彼ら/彼女らとコミュニケーションを取り続けるうちに、会話において自然な言い回しやよく使われる表現を少しずつ覚えていきました。また大学では、フランス語で書かれた記事を読んだり、フランス語で論評を書いたりする授業の積極的な履修を通して、書き言葉に好まれるフォーマルなフランス語を学びました。熱心な先生方のご指導には、心から感謝しています。

高校時代に訪れたフランス語圏のニューカレドニアで出会った友人たちとは、5年が経った現在も頻繁に連絡を取り合っています。彼ら/彼女らとコミュニケーションを取り続けるうちに、会話において自然な言い回しやよく使われる表現を少しずつ覚えていきました。また大学では、フランス語で書かれた記事を読んだり、フランス語で論評を書いたりする授業の積極的な履修を通して、書き言葉に好まれるフォーマルなフランス語を学びました。熱心な先生方のご指導には、心から感謝しています。 真面目に勉強しているからこそ次から次へとわからないことにぶつかっていく。それが苦しくて必死になって勉強を続けることで力が伸びていく。その繰り返しだ、といつか高校時代の恩師に教わりました。

真面目に勉強しているからこそ次から次へとわからないことにぶつかっていく。それが苦しくて必死になって勉強を続けることで力が伸びていく。その繰り返しだ、といつか高校時代の恩師に教わりました。 現地では、度々取り上げられたコロナ対策や大統領選挙といった話題にもついていくことができ、周りと深い意見交換ができました。 今後フランス語検定を受験する人にとっても、試験に至るまでの過程がフランス語の実力を伸ばす機会になればよいと思います。

現地では、度々取り上げられたコロナ対策や大統領選挙といった話題にもついていくことができ、周りと深い意見交換ができました。 今後フランス語検定を受験する人にとっても、試験に至るまでの過程がフランス語の実力を伸ばす機会になればよいと思います。

私がフランス語の学習を始めたのは、約1年前のことです。大学に入学するにあたり、第二外国語としてフランス語を選択したことが学びの始まりでした。もともと語学を勉強することが好きだった私は、大学で授業が始まる前から、フランス語という新たな世界へと足を踏み入れることに胸をときめかせていました。

私がフランス語の学習を始めたのは、約1年前のことです。大学に入学するにあたり、第二外国語としてフランス語を選択したことが学びの始まりでした。もともと語学を勉強することが好きだった私は、大学で授業が始まる前から、フランス語という新たな世界へと足を踏み入れることに胸をときめかせていました。

2022年3月13日、慶應義塾大学三田キャンパス北館ホールで東日本高校生フランス語暗唱コンクールが開催された。今回は会場に足を運べない高校生のためにオンライン参加も可能にしてハイフレックス開催となった。北海道から神奈川まで21校35名の生徒が出場し、そのうち4校7名の生徒がオンラインで参加した。

2022年3月13日、慶應義塾大学三田キャンパス北館ホールで東日本高校生フランス語暗唱コンクールが開催された。今回は会場に足を運べない高校生のためにオンライン参加も可能にしてハイフレックス開催となった。北海道から神奈川まで21校35名の生徒が出場し、そのうち4校7名の生徒がオンラインで参加した。 ところで、「フランコフォニーのテクストが課題だなんてとんでもない!」という声が時々聞かれる。そう考える方はぜひコンクール会場へ足を運んでいただきたい。高校生は大人の予想を気持ちよく裏切ってくれる。作品の背景を調べてテクストを解釈し、初級者ながらも見事にフランス語で表現している。コロナ禍で自分の力を試す機会が奪われてきたからか、今年は例年以上に意気込みが感じられた。会場の空気をつかんで生き生きと発表していたのが印象的だった。これだけレベルの高いコンクールとなるのは、出場者本人の努力に加えて、高校の先生方の日頃の熱心なご指導のおかげでもある。

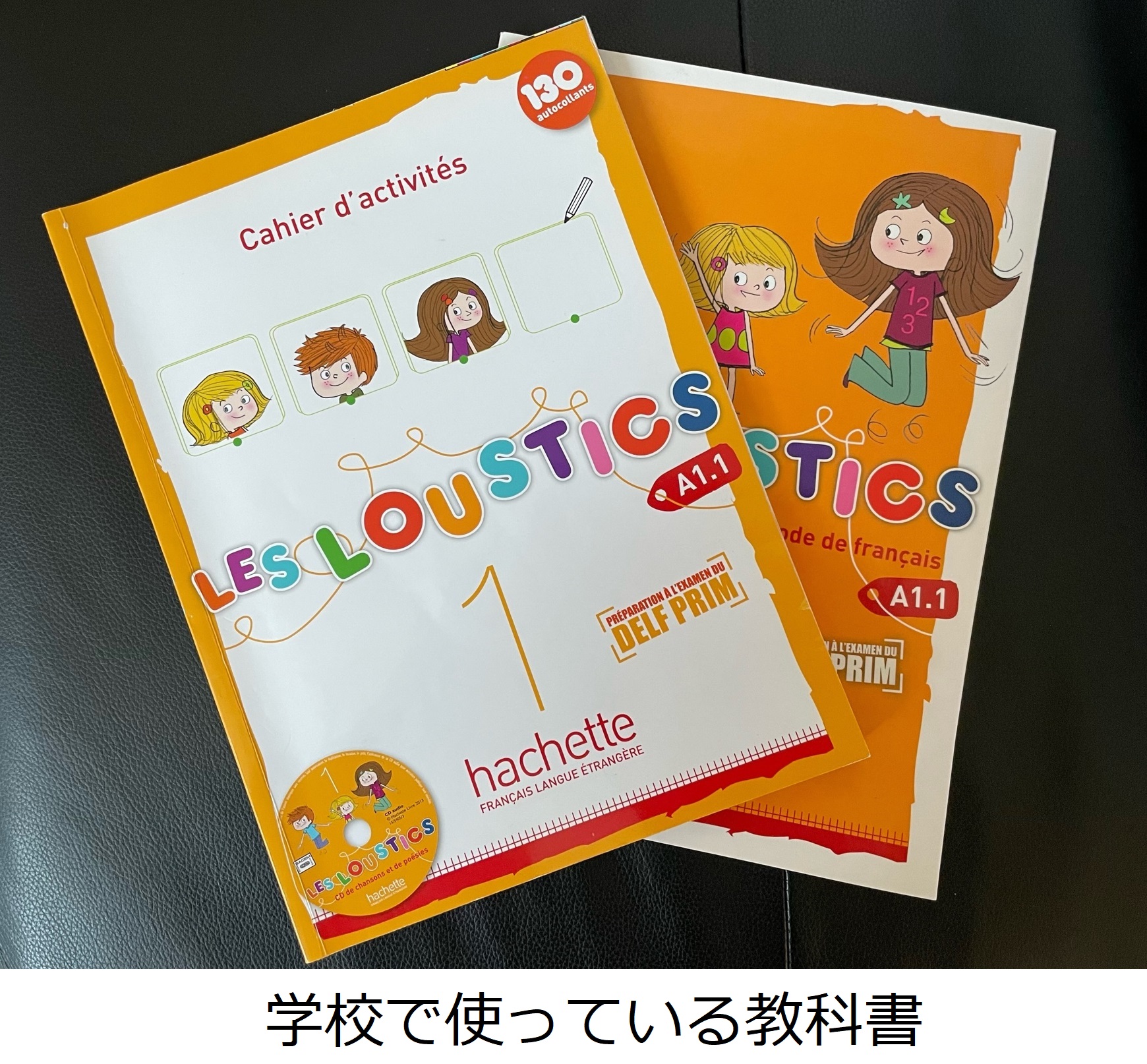

ところで、「フランコフォニーのテクストが課題だなんてとんでもない!」という声が時々聞かれる。そう考える方はぜひコンクール会場へ足を運んでいただきたい。高校生は大人の予想を気持ちよく裏切ってくれる。作品の背景を調べてテクストを解釈し、初級者ながらも見事にフランス語で表現している。コロナ禍で自分の力を試す機会が奪われてきたからか、今年は例年以上に意気込みが感じられた。会場の空気をつかんで生き生きと発表していたのが印象的だった。これだけレベルの高いコンクールとなるのは、出場者本人の努力に加えて、高校の先生方の日頃の熱心なご指導のおかげでもある。 コンクールは競い合いの場であるが、他にもさまざまな役割がある。まずは交流の役割。高校生が同じフランス語を学ぶ仲間と出会える場、そして高校教師同士、または高校と大学の教師が情報交換できる場となっている。今回も休憩時間に楽しそうに声を掛け合う高校生を見て、苦労して対面で実施した甲斐があったと感じた。また、コンクールは高校生の成長のきっかけにもなっている。まずは「初級者の自分がこのテクストを暗唱できた!」と自分に驚いた生徒は少なくないはずだ。人前で堂々と発表できた自分に自信を持てた生徒もいるだろう。悔しい思いをした生徒もそれもひとつの経験。私の生徒達も他の出場者の発表を見て自分に足りないところを認識し、秋に開催されるスケッチ・コンクールでは絶対にリベンジしたいと言っていた。人前での発表に怖気づいていた2人が大きな進歩である。さらには、フランス語学習に有益な情報を提供する場にもなっている。アンスティチュ・フランセやDELF、仏検の存在をコンクールで知る高校生もいる。また、賞品を通して各出版社が出版するフランス語の学習書を知ることにもなる。他にも慶應SFCの多言語入試や獨協の自己推薦入試などフランス語を活かせる入試も紹介されている。

コンクールは競い合いの場であるが、他にもさまざまな役割がある。まずは交流の役割。高校生が同じフランス語を学ぶ仲間と出会える場、そして高校教師同士、または高校と大学の教師が情報交換できる場となっている。今回も休憩時間に楽しそうに声を掛け合う高校生を見て、苦労して対面で実施した甲斐があったと感じた。また、コンクールは高校生の成長のきっかけにもなっている。まずは「初級者の自分がこのテクストを暗唱できた!」と自分に驚いた生徒は少なくないはずだ。人前で堂々と発表できた自分に自信を持てた生徒もいるだろう。悔しい思いをした生徒もそれもひとつの経験。私の生徒達も他の出場者の発表を見て自分に足りないところを認識し、秋に開催されるスケッチ・コンクールでは絶対にリベンジしたいと言っていた。人前での発表に怖気づいていた2人が大きな進歩である。さらには、フランス語学習に有益な情報を提供する場にもなっている。アンスティチュ・フランセやDELF、仏検の存在をコンクールで知る高校生もいる。また、賞品を通して各出版社が出版するフランス語の学習書を知ることにもなる。他にも慶應SFCの多言語入試や獨協の自己推薦入試などフランス語を活かせる入試も紹介されている。

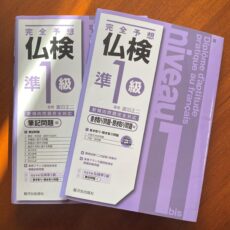

大学時代に専攻だったのにもかかわらず中途半端な習得で終わってしまったフランス語と本気で向き合おうと、5年程前に独学で再び勉強を始めました。以来、全くの趣味ですが、家事育児の合間にフランス語を勉強することは私の生活の一部になっています。フランス語を話す、使う機会が欲しく、2年半前からは週に一度オンラインでの授業を受けています。

大学時代に専攻だったのにもかかわらず中途半端な習得で終わってしまったフランス語と本気で向き合おうと、5年程前に独学で再び勉強を始めました。以来、全くの趣味ですが、家事育児の合間にフランス語を勉強することは私の生活の一部になっています。フランス語を話す、使う機会が欲しく、2年半前からは週に一度オンラインでの授業を受けています。 いかにその短い時間にテーマに沿ったアイディアを出して、論理的にまとめるかが鍵になります。オンラインのレッスンでも会話を重点的にみてもらいましたし、夜な夜なタイマー片手にひとりで何度も練習を重ねましたが、本番に向けて話す能力を上げていくのは難しかったです。理想を言えば、やはりこの練習には聞いてもらえる相手、訂正やアドバイスをくれる相手が必要だったと思います。

いかにその短い時間にテーマに沿ったアイディアを出して、論理的にまとめるかが鍵になります。オンラインのレッスンでも会話を重点的にみてもらいましたし、夜な夜なタイマー片手にひとりで何度も練習を重ねましたが、本番に向けて話す能力を上げていくのは難しかったです。理想を言えば、やはりこの練習には聞いてもらえる相手、訂正やアドバイスをくれる相手が必要だったと思います。