東京工業大学名誉教授 中山眞彦

日本語とフランス語の大きな違いのひとつに、フランス語は原則として名詞の前には必ず冠詞などを置く、ということがあります。たとえば「彼は田舎に家を持っている」は、フランス語では「家」の前に、「一軒の」に当たるune を置かなければなりません。

(a) (b)は2008年秋季5級筆記問題1より。( )に適切な語を入れてください。

(a) Il a ( ) jolie maison.

des un une

(b) ( ) livre est intéressant?

Ce Ces Cette

答えを出す前に文法事項を整理しましょう。名詞の前に置く語には、男性単数形、女性単数形、男性・女性複数形があります。( )を埋めてください。

定冠詞 (英語のtheにあたる): le, ( ), les

不定冠詞 (英語のa, anにあたる): ( ), une, des

指示形容詞(英語のthisなどにあたる): ce, cette, ( )

所有形容詞 (英語のmyなどにあたる): mon, ( ), mes,…

名詞の複数形にはs (xの場合もある)が付きます。(a)の《maison》, (b)の《livre》はともにsがなく、ゆえに単数形ですね。ところが答案を見ると、約15%が(Ces) を選んでいました。フランス語学習の出発点を踏まえていないと言わざるをえません。

問題は名詞の性です。数えきれないほど沢山の名詞の、男性と女性をどうやって区別するか。実はこれには一定のルールというものがありません。ではフランス人もなかば当てずっぽうでやっているかと言えば、さにあらず。性を間違えることはまずありません。区別すると言うよりも、初めからおぼえているようです。不思議と言えば不思議、母国語とはそういうものなのでしょう。

われわれ日本人はなかなかそうはゆきません。せめて基本単語は性もいっしょにおぼえるべきですが、初級からそれを厳しく求めるのは無理です。そこでヒントを出しています。(a) (b)では、名詞に付く形容詞の性でもって名詞の性を示しています。(a)の《jolie》は女性形、(b) の《intéressant》は男性形ですね。

したがって正解は、

(a) Il a (une) jolie maison. 「彼はきれいな(素敵な)家を持っている」

(b) (Ce) livre est intéressant? 「この本は面白いですか?」

正解率は、

(a)が約75%。(un)を選んだ答案が約20%だったのは残念。

(b)は正解が60%に過ぎない。(Cette)が約25%。

ここをクリアしないとフランス語は先に進みません。 面倒な文法事項ですが、しっかり頭に叩き込みましょう。

さらに厄介なことがあります。冠詞などは、次に来る語と音をつなぐために、形を変えることがあります。具体的には、次に来る語が母音で始まっているときには、冠詞などの一部が以下のように形を変えます。

定冠詞: le→l’ , la→l’

指示形容詞: ce→cet

所有形容詞: ta→ton

練習に次の穴埋めをやってください。

定冠詞を入れなさい。(1) ( ) aéroport 「飛行場、男性」 (2) ( ) église「教会、女性」

指示形容詞を入れなさい。(3) ( ) enfant 「子供、男性」

所有形容詞 (私の)を入れなさい。(4) ( ) amie「女の友だち、女性」

上の答えは、(1) l’aéroport (2) l’église (3) cet enfant (4) mon amie

さて、2008年秋季5級に次の穴埋め問題がありました。 (c) C’est ( ) école?

ta tes ton

école「学校」は女性名詞ですね。だから所有形容詞はtaが入ると考えてしまいますが、しかし《école》と母音で始まっていることに注意。正解は、

(c) C’est ton école?「これは君の学校ですか?」となります。

écoleが女性名詞であると知っていることが仇になった、と言うべきか、taを選んでしまった答案が約30%。意地が悪い、と不満な人も多いことでしょう。

しかしフランス語にはそれ独自のルールがあって、これに従うことが学習の手始めです。そしてルールは決して滅茶苦茶なものではなく、一定の考え方がゆきとおっています。名詞の前に置く語には、男性単数形、女性単数形、男性・女性複数形の三つがあること。これらの語と次に来る語は音をつなぐようにすること、などです。さらに言えば、名詞とその前に置く語は一心同体である。あるいは、名詞がその前に置く語を分泌する、と考えてもよいでしょう。

2008年秋季の問題1にはさらに二つの穴埋めがあって、こちらは部分冠詞がポイントです。正解率はなんと50%前後。この部分冠詞もまたフランス語独特の考え方ですから、入門段階の学習者にはなかなか難しいのでしょう。機会をあらためて解説したいと思います。

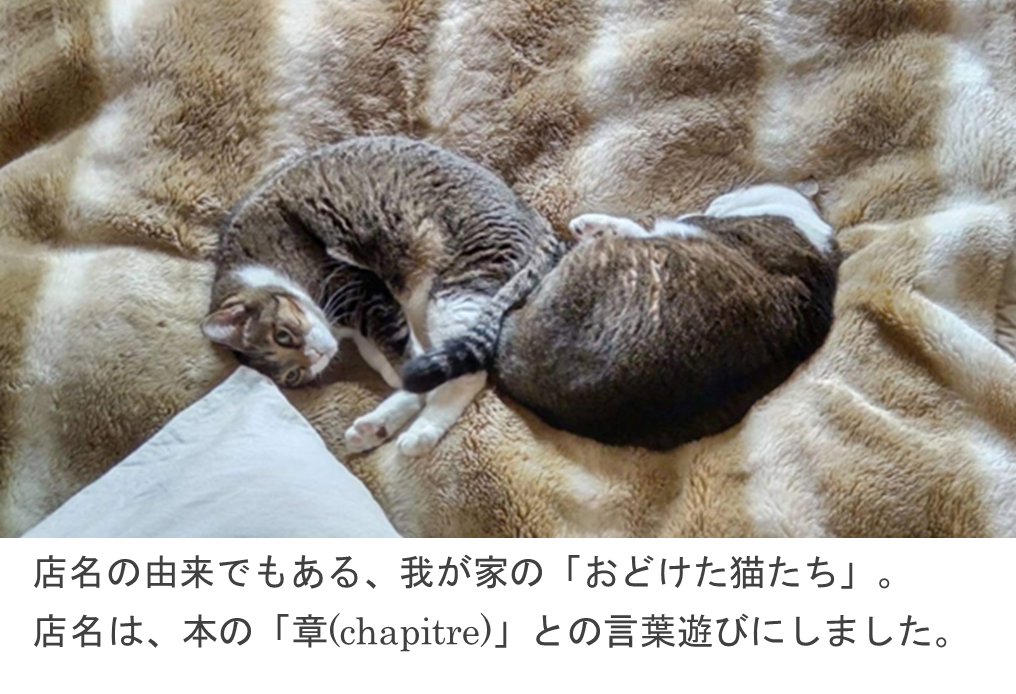

仏検2級を受験したのは20代のころ、今から20年以上前の話だと記憶します。無事に合格し、あまり煌びやかではない私の履歴書に華々しく書き添えたことを覚えています。その後フランス語専門書店「欧明社」本店で働き始め、結婚、育児とライフステージが変化し、多忙な日々を送る中で2級以上を目指すことはありませんでした。2022年2月に欧明社が閉店、選書や輸入業務をしていた経験を生かし、フランス語専門オンライン書店「Les Chats Pitres – レシャピートル」で独立しました。ウクライナ戦争によるフライトの激減、燃料費高、歯止めない円安、順風満帆な出航ではなかったレシャピートルでしたが、一年が過ぎようやくこれからの展望が見え始めてきたところです。「実店舗を開店してほしい」という声が当初からあり、いずれ作家や翻訳者、読者が交流できるサロンのようなリアル店舗を持ちたいと思っています。

仏検2級を受験したのは20代のころ、今から20年以上前の話だと記憶します。無事に合格し、あまり煌びやかではない私の履歴書に華々しく書き添えたことを覚えています。その後フランス語専門書店「欧明社」本店で働き始め、結婚、育児とライフステージが変化し、多忙な日々を送る中で2級以上を目指すことはありませんでした。2022年2月に欧明社が閉店、選書や輸入業務をしていた経験を生かし、フランス語専門オンライン書店「Les Chats Pitres – レシャピートル」で独立しました。ウクライナ戦争によるフライトの激減、燃料費高、歯止めない円安、順風満帆な出航ではなかったレシャピートルでしたが、一年が過ぎようやくこれからの展望が見え始めてきたところです。「実店舗を開店してほしい」という声が当初からあり、いずれ作家や翻訳者、読者が交流できるサロンのようなリアル店舗を持ちたいと思っています。 多読とは、自分のレベルより易しい本を、辞書を使わずたくさん読んで、語彙や表現を身に着けていく学習方法です。一番取り組みやすいのは、ページに2~3行程度の絵本で、わからない単語や慣用句も絵から想像し、シチュエーションとともに身に着けていく。絵本の読み聞かせを毎日欠かさずすることが、語彙力や文章力を身に着けるのにとても効率的だということを、私自身、自分の子育てを通じて実感しました。子どもの歯が抜けた時、枕の下に抜けた歯を置くと、寝ている間にネズミがきてコインに換えてくれる、というフランスの言い伝えをモチーフとした絵本を、子どもたちに読み聞かせをしたことがあります。それから子供たちは歯が抜けると、今度はどんなコインかな?と楽しみに待つようになりました。語彙力や文章力だけでなく、フランスの豊かな文化知識を得るのにも絵本は最適です。

フランス語の絵本を毎月セレクトして、購読者にお届けする「フランス絵本定期便」というサブスク的な選書サービスを始めました。夏はヴァカンス、冬はノエルやガレットなどフランスの文化を意識した選書を心がけています。このサービスは欧明社の時から始めて7年目になりますが、フランス絵本には独特のユーモアセンス、色彩豊かな絵で日本の絵本とは違う楽しみ方があります。小さいときからのフランス絵本の読み聞かせを通して、豊かな文化に触れることはとても大切な経験です。毎日15分程度で読める絵本はとても魅力的なアイテムなのです。

多読とは、自分のレベルより易しい本を、辞書を使わずたくさん読んで、語彙や表現を身に着けていく学習方法です。一番取り組みやすいのは、ページに2~3行程度の絵本で、わからない単語や慣用句も絵から想像し、シチュエーションとともに身に着けていく。絵本の読み聞かせを毎日欠かさずすることが、語彙力や文章力を身に着けるのにとても効率的だということを、私自身、自分の子育てを通じて実感しました。子どもの歯が抜けた時、枕の下に抜けた歯を置くと、寝ている間にネズミがきてコインに換えてくれる、というフランスの言い伝えをモチーフとした絵本を、子どもたちに読み聞かせをしたことがあります。それから子供たちは歯が抜けると、今度はどんなコインかな?と楽しみに待つようになりました。語彙力や文章力だけでなく、フランスの豊かな文化知識を得るのにも絵本は最適です。

フランス語の絵本を毎月セレクトして、購読者にお届けする「フランス絵本定期便」というサブスク的な選書サービスを始めました。夏はヴァカンス、冬はノエルやガレットなどフランスの文化を意識した選書を心がけています。このサービスは欧明社の時から始めて7年目になりますが、フランス絵本には独特のユーモアセンス、色彩豊かな絵で日本の絵本とは違う楽しみ方があります。小さいときからのフランス絵本の読み聞かせを通して、豊かな文化に触れることはとても大切な経験です。毎日15分程度で読める絵本はとても魅力的なアイテムなのです。

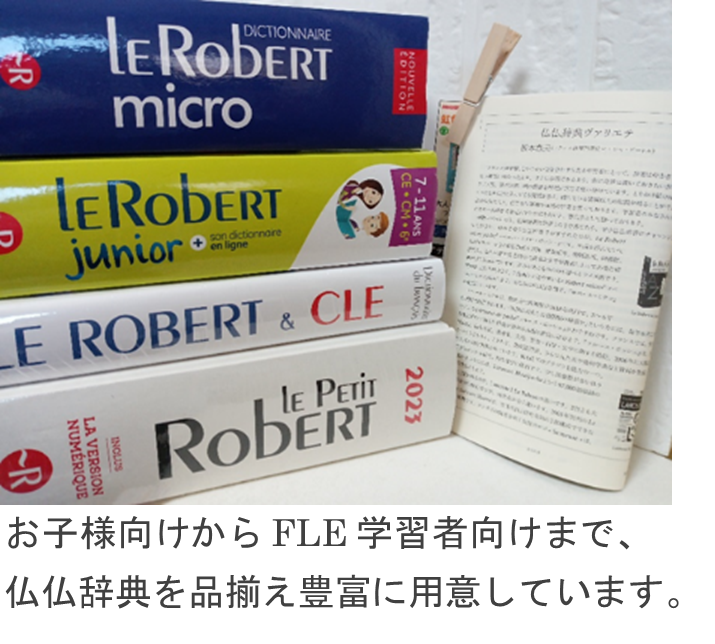

フランス語の原書を読むようになると、仏和辞典では物足りなくなるはず。そこでおすすめしたいのが、仏仏辞典です。フランスではLe Robert社とLarousse社といった大手辞書版元がありますが、語源解説、例文、文法事項など情報が多い Le Robert micro を一般的におすすめしています。廉価なポッシュ版と二色刷りで見やすいハードカバーがあり、私は年齢的に小さな文字が見えにくいので、ハードカバーを日常愛用しています。フランスの広辞苑的存在 Le Petit Robert や、百科事典的仏仏辞典 Le petit Larousse も手元にあると便利です。イラストを多用した Le Robert Benjamin(ロベール家の末っ子)といった、「辞書を引く楽しさ」を学ぶ子供向け辞典や Le Robert junior / Larousse junior といった小学生向けで、イラストや写真、資料が豊富に収録された読みやすい辞書もあります。白水社 『ふらんす』 2023年4月号では特集内にて「仏仏辞典ヴァリエテ」を寄稿しました。選書に困ったときはお気軽にご相談下さい。

フランス語の原書を読むようになると、仏和辞典では物足りなくなるはず。そこでおすすめしたいのが、仏仏辞典です。フランスではLe Robert社とLarousse社といった大手辞書版元がありますが、語源解説、例文、文法事項など情報が多い Le Robert micro を一般的におすすめしています。廉価なポッシュ版と二色刷りで見やすいハードカバーがあり、私は年齢的に小さな文字が見えにくいので、ハードカバーを日常愛用しています。フランスの広辞苑的存在 Le Petit Robert や、百科事典的仏仏辞典 Le petit Larousse も手元にあると便利です。イラストを多用した Le Robert Benjamin(ロベール家の末っ子)といった、「辞書を引く楽しさ」を学ぶ子供向け辞典や Le Robert junior / Larousse junior といった小学生向けで、イラストや写真、資料が豊富に収録された読みやすい辞書もあります。白水社 『ふらんす』 2023年4月号では特集内にて「仏仏辞典ヴァリエテ」を寄稿しました。選書に困ったときはお気軽にご相談下さい。