七歳の詩人がいた街角

中地 義和(公益財団法人日仏会館 副理事長)

大学入学時に選択した必修第二外国語がフランス語だった。法学部に進むコースに籍を置きながら、法学や政治学には興味がもてなかった。そんな一年生にとって数少ない救いの一つが、初級文法を終えるとすぐに本格的な講読に入るフランス語だった。語学の最難関は初級文法だ。動詞活用ほか煩雑だが有限の決まりをしっかり押さえる必要がある。その山を越えて読み物に移るころには早々に報いが訪れる。おもしろいように視界が開ける。今日ではそんな言語習得法は古いと言われるかもしれないが、20歳近くになって始める語学は赤ん坊が日々言語を習得するようなプロセスを踏めない。理を詰めないと自分のなかに効率的に入ってこない。

大学入学時に選択した必修第二外国語がフランス語だった。法学部に進むコースに籍を置きながら、法学や政治学には興味がもてなかった。そんな一年生にとって数少ない救いの一つが、初級文法を終えるとすぐに本格的な講読に入るフランス語だった。語学の最難関は初級文法だ。動詞活用ほか煩雑だが有限の決まりをしっかり押さえる必要がある。その山を越えて読み物に移るころには早々に報いが訪れる。おもしろいように視界が開ける。今日ではそんな言語習得法は古いと言われるかもしれないが、20歳近くになって始める語学は赤ん坊が日々言語を習得するようなプロセスを踏めない。理を詰めないと自分のなかに効率的に入ってこない。

最初にぶつかった壁が、二年生の後期に読んだランボーの散文だった。辞書を頼りに意味をとろうとしても、文と文がつながらない。順接なのか逆接なのかわからない。戸惑わせながらも若気を挑発する、得体のしれないテクストだった。挑発はされたが、卒論で取り上げる勇気はなかった。論じられるほど読みほぐせていないと感じた。

大学院に進んで、腰を据えて取り組む決心がついた。ある作家が「好き」の内実は一様ではない。一読してすべてが透明に見える作家もあれば、抵抗感は大きいが語調や言葉の裏に透かし見える何かに惹かれる場合もある。私にとってのランボーは明らかに後者だ。不可解さのなかに牽引するものがある。だからこそ関心が持続したとも言える。しかし相手は十代後半の五年間だけ詩を書き、あとは実業の世界に身を投じた人間だ。こちらは当初ランボーと同年齢だったのが、歳の差は開くばかりで、今や孫と祖父のような倒錯的構図になっている。ただ、「ランボーは若くないと読めないからしっかりやりなさい」と昔ある先生から頂戴した助言は、必ずしも当たらないとだけは言える。若いころには思い至らず、年齢とともにじわじわとわかってくることが確実にあるからだ。

コロナ・ウィルス感染症の世界的蔓延が始まる直前の昨年1月末、アルチュール・ランボー(1854‐91)の生まれ故郷シャルルヴィルにごく短い滞在をした。ここをはじめて訪れたのは1980年秋、パリに留学してまもなくだった。次いで91年の没後100年記念の国際集会、2004年の生誕150年記念の国際集会の折りにも来たが、初回は右も左もわからず、続く二回はどこに移動するにも他の研究者たちと同行して、自由行動とはいかなかった。今回はささやかな評伝を書く計画があり、その準備のつもりで出かけた。気の向くままに歩き回って、少年詩人の生活空間を肌で感じたいと思っていた。

シャルルヴィルはパリから直線距離で約200㎞、フランス東北部、ベルギーとの国境に近いアルデンヌ県にある。近隣の村落が集まって17世紀に創設された小さな町だ。ランボーの少年時代には1万人を少し超す程度の人口だったが、1966年に南隣の、こちらははるかに歴史の古いメジエール市と合併してシャルルヴィル=メジエール市となり、現在の人口は5万人弱、近代の主な産業は製鉄業である。1870年9月1日に皇帝ナポレオン三世が普仏戦争に敗北し、プロシア軍に降伏したことで知られるスダンの町から西に約20㎞の位置にある。16歳のランボーは幼時を振り返る詩のなかで、「子供は12月のどんより曇った日曜日を恐れた」と語る。それは、日がな一日、厳しい母親の監視下で聖書を読まされるからだが、季節の別なく曇天の下でくすんだ佇まいを見せている町の駅舎に降り立つと、旅行者も独特の暗鬱な空間に足を踏み入れる感覚にとらわれる(写真1)。

ランボーの父親は当地に駐留中の陸軍大尉で、母親は30㎞ほど南に位置するロッシュ村に農地をもつ自作農家の跡取り娘だった。夫婦仲は悪く、任地を転々とする父親はランボーが6歳のころを最後に家庭に寄りつかなくなる。男女二人ずつ四人の子供のシングル・マザーとなったしっかり者の母親は、寡婦を名乗り、子供たちを厳しく育てる。当時、庶民の子供の就学率は著しく低かったが、二人の息子には初等、中等の教育を受けさせる。 アルチュールは一歳違いの兄フレデリックとは対照的に、幼いころから秀才で、シャルルヴィル高等中学に入学すると、学区のラテン語作文コンクールで何度も優秀賞を獲得し、学校の誉れとなる。しかしその頭脳には、烈しい反骨精神と途轍もない想像力が宿っていた。

アルチュールは一歳違いの兄フレデリックとは対照的に、幼いころから秀才で、シャルルヴィル高等中学に入学すると、学区のラテン語作文コンクールで何度も優秀賞を獲得し、学校の誉れとなる。しかしその頭脳には、烈しい反骨精神と途轍もない想像力が宿っていた。

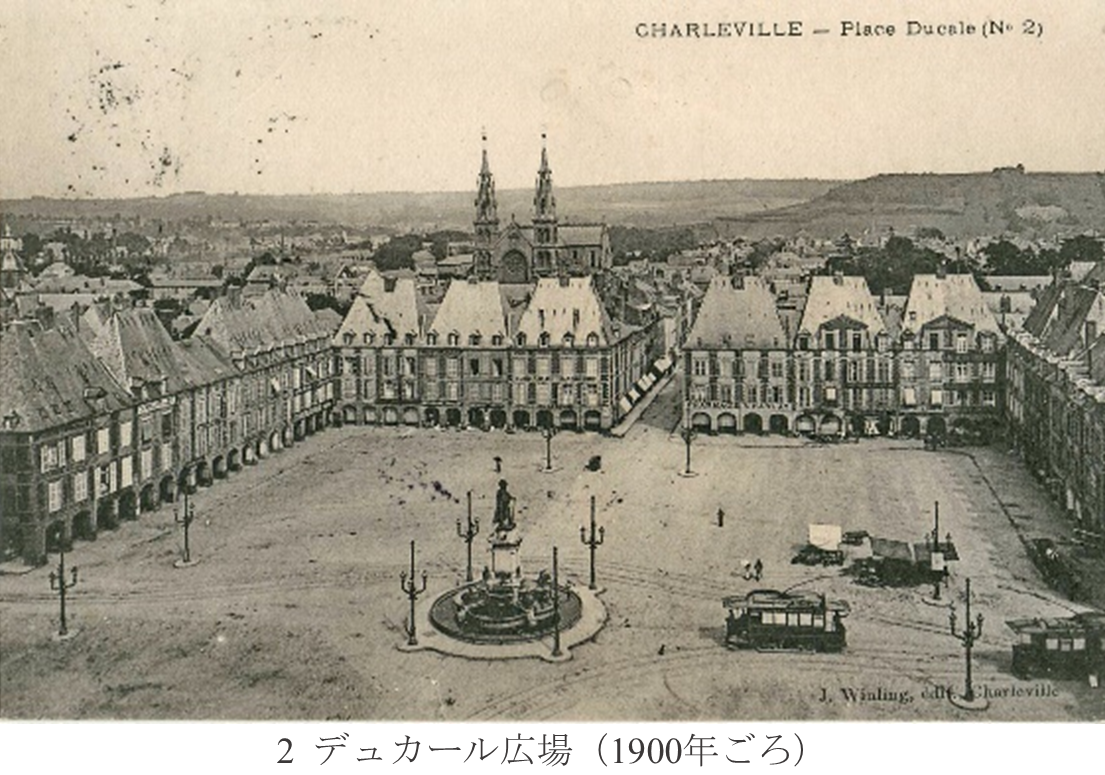

母親は、夫と事実上の離縁の状態になって以後、何度も転居している。今回の私の目的は、それらの住居を突き止め、現存しない当時の高等中学校と市立図書館の跡を見定め、これらの場所相互の位置関係を確認したうえで、高等中学時代の友人ドラエーの一家が住んでいたメジエールにも足を運ぶことだった。ランボーが生まれたのは、町の中心をなすデュカール広場(写真2)から、町の創設者シャルル・ド・ゴンザーグ公爵像の立つ泉に向かって200mほど南に下った右手、ナポレオン通り12番地の二階のアパルトマンである。その窓の上部には、「ジャン=ニコラ=アルチュール・ランボー/詩人にして探検家/1854年10月20日この家に生まれる」というプレート(写真3)が掛かっている。小さな町のメイン・ストリートであるこの通りはその後ティエール通りと改称され、今日ではミッテラン政権時代に首相や蔵相を務めた政治家の名を冠したピエール・ベレゴヴォワ通りになっている。 夫婦が離縁状態になった直後の1860年末には、おそらく倹約の必要からだろう、母親は町外れの貧しい労働者の住むブルボン通りに転居している。その二年後、今度はなぜか、ブルジョワ地区であるシャルルヴィルとメジエールを結ぶ広大なクール・ドルレアン通り(現クール・アリスティド・ブリアン通り)に移っている。そして69年には、ランボー一家の住まいとして最も有名なムーズ川沿いのマドレーヌ河岸5番地(今日のアルチュール・ランボー河岸7番地)の二階を占めるアパルトマンに引っ越す(写真4)。一家は、アルチュールがパリやロンドンを放浪していた時期を含めて75年までそこで暮らす。この期間はランボーが詩を書いていた時期をすっぽり覆う。この住まいは数年前から « Maison des Ailleurs » という名の記念館として公開されている。放浪者ランボーにふさわしく、「いくつもの〈他所〉を収めた家」というほどの意味だろうか。「想像のなかにのみ存在する現実ならざる場所」でもあるだろう。アルチュールが使っていたとされる中庭に面した25㎡ほどの部屋に入ると、何とも言えぬ感慨が湧いた(写真5)。

夫婦が離縁状態になった直後の1860年末には、おそらく倹約の必要からだろう、母親は町外れの貧しい労働者の住むブルボン通りに転居している。その二年後、今度はなぜか、ブルジョワ地区であるシャルルヴィルとメジエールを結ぶ広大なクール・ドルレアン通り(現クール・アリスティド・ブリアン通り)に移っている。そして69年には、ランボー一家の住まいとして最も有名なムーズ川沿いのマドレーヌ河岸5番地(今日のアルチュール・ランボー河岸7番地)の二階を占めるアパルトマンに引っ越す(写真4)。一家は、アルチュールがパリやロンドンを放浪していた時期を含めて75年までそこで暮らす。この期間はランボーが詩を書いていた時期をすっぽり覆う。この住まいは数年前から « Maison des Ailleurs » という名の記念館として公開されている。放浪者ランボーにふさわしく、「いくつもの〈他所〉を収めた家」というほどの意味だろうか。「想像のなかにのみ存在する現実ならざる場所」でもあるだろう。アルチュールが使っていたとされる中庭に面した25㎡ほどの部屋に入ると、何とも言えぬ感慨が湧いた(写真5)。

子供時代のランボーの生活圏は、一家が暮らした複数の住まい、中学校や市立図書館を含めて、デュカール広場を中心にほぼ半径500mほどの範囲だった。やがてランボーは家出を繰り返し、ベルギー一帯を歩き回り、晩冬の寒気のなかをパリから数日かけて徒歩でシャルルヴィルまで戻る。ドイツや北欧にも行き、オランダ傭兵としてジャワ島まで行くが、たちまち脱走する。キプロスの石切り場で現場監督を務めたあと、紅海沿岸のイエメンとアビシニア(エチオピア)を往来しながら交易に従事するようになる。その「風の足裏をもつ男」の行動範囲を思えば、じつにつつましい小空間である。 ランボーは生涯、故郷に対して、母親に対するのと同様に、疎ましさと愛着の両面感情をもちつづけた。母親に宛てて頻繁に出されるアフリカ書簡は、遠心力に駆り立てられる彼を「古い胸壁の並び立つヨーロッパ」(「陶酔の船」)につなぎ留める唯一の紐帯だった。今回の訪問で何より確かめたかったのは、二つ目の住まい、彼が6歳から8歳までの時期を過ごした場末街の雰囲気だった。というのも16歳のランボーが7歳の自分をモデルに書いた驚くべき自伝詩「七歳の詩人たち」には、詩人の天職の萌芽が具体的な生活感覚と遊離することなく素描されているからだ。この詩は、威圧的な母親の前で模範的な息子を演じながらじっと耐えている7歳の「苦い偽善」を冷徹に再現する。幼児に特有の無意識なチックや、屋根裏部屋に閉じこもって夢想にふけり架空の物語を次々と編み出す空想の遊戯に加えて、近所の労働者一家のお転婆娘との取っ組み合いのなかで味わう幼いエロスや、「鹿毛色の夕暮れ時に見る仕事着姿の/黒い影、場末街の労働者」への共感など、のちのランボーの萌芽が出そろっている。

ランボーは生涯、故郷に対して、母親に対するのと同様に、疎ましさと愛着の両面感情をもちつづけた。母親に宛てて頻繁に出されるアフリカ書簡は、遠心力に駆り立てられる彼を「古い胸壁の並び立つヨーロッパ」(「陶酔の船」)につなぎ留める唯一の紐帯だった。今回の訪問で何より確かめたかったのは、二つ目の住まい、彼が6歳から8歳までの時期を過ごした場末街の雰囲気だった。というのも16歳のランボーが7歳の自分をモデルに書いた驚くべき自伝詩「七歳の詩人たち」には、詩人の天職の萌芽が具体的な生活感覚と遊離することなく素描されているからだ。この詩は、威圧的な母親の前で模範的な息子を演じながらじっと耐えている7歳の「苦い偽善」を冷徹に再現する。幼児に特有の無意識なチックや、屋根裏部屋に閉じこもって夢想にふけり架空の物語を次々と編み出す空想の遊戯に加えて、近所の労働者一家のお転婆娘との取っ組み合いのなかで味わう幼いエロスや、「鹿毛色の夕暮れ時に見る仕事着姿の/黒い影、場末街の労働者」への共感など、のちのランボーの萌芽が出そろっている。

しかし150年も前の話だ。通りの名はそのままでも、街並みはすっかり変わっているに違いない、期待とあきらめが半々だった。ところが、街のメイン・ストリートとの交差点を起点とする現実のブルボン通りは、300mほど西に進んでランボー一家の住まいのあった73番地あたりまで来ると、一挙に場末のわびしさを漂わせはじめる。商店はまばらになり、番地すら記されない古い建物が増え、荒廃の印象が強くなる(写真6, 7)。さらに100mも進めば、街道の向こうは新興住宅が立ち並ぶ郊外だ。今も73番地界隈は、中心街と郊外にはさまれた下町だ。73番地の二階建て家屋の内部を観ることはおろか、それがランボーの時代の建物か後年建てられたものかを確かめるすべさえなかったが、満足だった。街角から不意に七歳の詩人が飛び出してきそうな気さえした。

二日だけの慌ただしい滞在の最後に、ランボーがよく出入りした駅前の「カフェ・ド・リュニヴェール」で昼食をとってから、午後一時半のTGVに乗るつもりだった。正午のカフェは閑散として、テーブルに着いたとたんに若い娘が近づいてきた。注文を訊くかと思うと、「本日は満席です」という。「団体の昼食会でもあるの?」と問うとそうだという。釈然としないまま、荷物を抱え、駅のスタンドで堅いサンドイッチをかじった。電車がパリに近づくころにようやく思い至った。武漢から来た中国人がフランスで死亡したというニュースを、パリを発つ直前に読んでいた。きっと中国人に間違われたのだ、あるいは危険なアジア人ということで追い払われたのだ。それが私にとってコロナ騒動の始まりだった。