稲葉 延子 (カリタス女子短期大学 仏語・仏語圏文化専攻 主任)

現在カリタス学園では、フランス語教育は幼稚園から短期大学まで、それぞれ独自のカリキュラムに従い実施されているが、カリタス学園教科研究会の枠内で、今年度はとりわけ「オラル」教育に関して、エリック・ボグナール教授を中心に積極的な情報交換がなされている。中学高等学校で毎年実施している英仏二言語の「外国語発表会」には、幼小、及び短大の教員も招かれ、生徒たちの大きな励みとなっていることは言うまでもない。学園の中でもフランス語科の結束は、どの教科よりも強く、学園の教育活動の牽引力となっている。

さて、本稿では筆者が勤務する短期大学の仏語・仏語圏文化専攻に関して記述する。というのも、どの校種もフランス語教育という点では全国で稀少な教育現場であるが、短期大学で、フランス語やフランス文化を専門に学ぶ学科やコースが設置されているのは、国内で唯一カリタス短大のみであるからだ。この小さな学び舎でのこころみのいくつかをご紹介させて頂くと共に、今後もご協力とご指導をいただければと願っている。

カリタス短大のフランス語教育の歴史

1983年に、カリタス女子高等学校で、第一外国語をフランス語で履修した生徒たちの進学先として、それまで英語科のみであった短大に、仏語科を設置することとなった。短大のフランス語教育は、いわばカリタス学園内の需要から始まったのだが、当時は、学科新設の認可が非常に厳しい時期で、薄暗い廊下の文部省(当時)に、リタ・デシャエンヌ理事長とアガタ・ベルニエ学科長、両修道女とともに筆者(当時中高フランス語教諭)は、何度も足を運んだ。二人の年配の日本語のおぼつかない修道女と駆け出しの教員であった筆者とのトリオは、多くの四大、短大の認可が降りない中で、奇跡的にも認可をいただけることとなった。このとき、お力添え下さったのは、早稲田大学名誉教授の岩瀬孝教授(2002年帰天)である。責任者となるスール・アガタが、岩瀬教授に感謝すると同時に《La Providence travaille.》と呟かれたことを筆者は忘れられない。その後1996年に学科の改組を受けて、仏語科は文化面も強調して、仏語・仏語圏文化専攻という名称に、また2009年には、より学際的な学びを可能とする「仏語・仏語圏文化コース」と改める。以下、本学のフランス語教育の特色を述べる。

① 少人数教育

創設時の25名定員で既習と初習をわけたクラス編成は、今日も引き継がれているが、これがあってこそ、2年間(実質1年半)で、優秀者は、既習クラスでは、仏検一級や準一級、初習クラスでは二級を取得する学生が育っている。

定員は30名、在籍は2008年度は80名余(二学年合計)であり、全国的に見ても非常に小規模な学び舎であろう。

② 豊かな教授陣

教員は専任4名(日本人3名、フランス人1名)、講師は11名(日本人6名、フランス人4名、カナダ人1名)である。(2008年度)

創設時より、若い先生方のほかに、講師として、岩瀬孝教授、支倉崇晴教授、そして現在では、大賀正喜教授をお迎えし、学識を惜しみなく与えてくださる贅沢な講義を学生たちが受けていられるのも、仏語科設置以来の伝統であろう。

③ 留学

派遣奨学生(長期1名、短期2名)制度を利用しての留学を始めとして、私費留学生も多く、2007年から2008年にかけては、ストラスブール、パリ、アンジェ、グルノーブル、ブザンソン、トゥールーズ、エクス・アン・プロヴァンスに、在学中に1年の留学をする学生がいた。また研修旅行にも、在学生の1/3にあたる学生の参加が例年ある。卒業してからの留学も「留学前パック」という名称で、3月卒業後から渡仏まで、授業を受けられたり相談できる制度を設けているので、パリやリヨンなどには、常時10名前後の学生や卒業生が、仕事や学業に従事しながら滞在している。カリタシエンヌの情報交換も教員 を仲介に、数多く行われている。中には、パリINALCO や、トゥールーズのミュライユ大学で、日本語教育を担っているものもいる一方で、パティシエやメーキャップアーティスト、グラフィックデザイナーなど、カリタスでの勉学を基盤に、さらにキャリア留学を果たして、フランスでも各方面で羽ばたいている。

④ 四年制大学編入学等

二年間という短期間ではあるが、フランス語学習とフランス文学や文化に対して芽生える探究心や勉学の意欲は、半数から2/3の卒業生が四年制大学に編入学していることでも明らかであろう。大学院に進学する学生も少なくなく、国内、外国(フランス、カナダ、ベルギー等)での勉学を継続する基盤をカリタス短大では培っている。編入学先では、総長賞や優秀賞をいただくなど、学問にめざめた卒業生たちを四年制大学で高く評価してくださるのは、本人たちはもとより、私ども教員の喜びでもある。

⑤ 社会人学生

18歳から20歳の学生たちと伍して、30代から60代の学生が学んでいる姿は、欧米で見られる状況にも似ているが、社会人学生は、その人生経験の豊かさから、若い学生たちには「マダム」と呼ばれながら敬意をはらわれている。50代の学生の中にも、さらに四年制大学に編入学したり、フランス語研修旅行に参加するマダム学生たちが見受けられる。

⑥ 芸術鑑賞・学外講師

一年に一度、フランス演劇を中心に、教員が選んだ演目を、学生が補助金をうけて鑑賞する制度を設けている。小さな学び舎の中で得られないものを外部で体験できるように働きかける企画である。さらに、学外講師としてオペラ歌手を招き、「パリを歌う」というミニコンサートを授業内で開き、教員の力の及ばない部分を音楽芸術を通じ補強していただいている。どちらも学生たちのフランス文化への視野を広げることを目的としている。

⑦ 情報誌liaisons 発行

2004年から、仏語・仏語圏文化専攻では、フランコフィルのための情報誌としてliaisonsを年に二回発行しており、教員によるエッセイの他、卒業生の活躍やフランスやカナダからの通信などを掲載する場を設けている。

⑧ 市民講座・オープンカレッジ

正規学生以外にも、フランス語の学習を希望する近隣の方々を対象に、フランス語教室を開講しているが(2008年度は5クラス)、15名定員のクラスは、受付開始と同時に埋まるほどの盛況振りで、地域のフランス語教育の拠点となっている。

また、「パリを紐解く」(2005年度)「音楽と言葉」(2007年度)「フランスの女性たち」(2007年度)などをテーマに市民大学講座を開催し、100名前後の受講生が集った。語学のみならず、フランス文化の発信も常時行っている。

⑨ よこはまフランス月間等

公共の企画に本専攻が参加することで、フランコフィルの連帯と広がりをより一層強化することができよう。本学が設置されている横浜市は、数年前から6月から7月にかけて「よこはまフランス月間」を設けており、条件が教育機関とは合いにくいのだが、調節して参加した「フランス語であそぼ」は、カリタス小学校 麻田美晴講師の全面的協力を得て成功したといえる。

また、「よこはま大学リレー講座」では、姉妹都市リヨンについて講演するなど、神奈川県や横浜市の企画にはなるべく参加し、「フランス語とフランス文化」を地域でアピールするようにこころがけている。

⑩ 仏検受験補助

仏検受験を年一回公費を受けて受験できる制度を設けており、この結果、学生は積極的に受験できるようになっている。

⑪ 仏検会場校

2001年度より、準会場校から会場校へと変更した。本学の学生のみならず、500名余の受験生が本学に來学する。全学生定員が250名余りの学び舎での収容人数には限りはあるが、フランス語教育の場として本学をアピールすることができ、そののち、フランス語教室生やひいては正規学生になるきっかけにもなり得る。また、対応する教員も、通常10数名の学生を相手に授業をし、30名程度の学生と相対しているので、このような大人数のフランコフィルと出会う機会は、またとなく、フランス語教員の原点に戻るひとときでもある。

⑫ 自己表現力

カリタス短大の仏語・仏語圏文化コースの教育目標は、仏語科設置以来の「自己表現力」である。フランス語やフランス語圏文化を学ぶことで、自己の思いや考えを言語化して、世界へ向けて発信する力を養う。500名を超える同窓生、カリタシエンヌが、本学で得たことを基盤としてそれぞれの人生を切り開いてくれていることは、何にも優る喜びであり、感謝するとともに、スール・アガタ・ベルニエ初代学科長の言葉《La Providence travaille.》を、繰り返し呟く日々である。

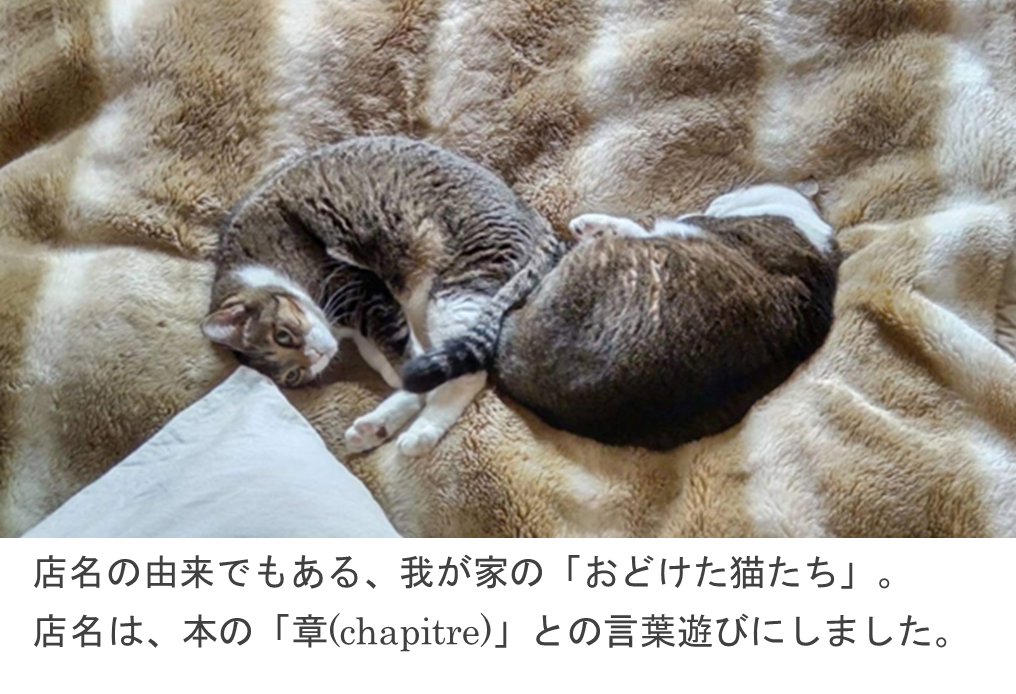

仏検2級を受験したのは20代のころ、今から20年以上前の話だと記憶します。無事に合格し、あまり煌びやかではない私の履歴書に華々しく書き添えたことを覚えています。その後フランス語専門書店「欧明社」本店で働き始め、結婚、育児とライフステージが変化し、多忙な日々を送る中で2級以上を目指すことはありませんでした。2022年2月に欧明社が閉店、選書や輸入業務をしていた経験を生かし、フランス語専門オンライン書店「Les Chats Pitres – レシャピートル」で独立しました。ウクライナ戦争によるフライトの激減、燃料費高、歯止めない円安、順風満帆な出航ではなかったレシャピートルでしたが、一年が過ぎようやくこれからの展望が見え始めてきたところです。「実店舗を開店してほしい」という声が当初からあり、いずれ作家や翻訳者、読者が交流できるサロンのようなリアル店舗を持ちたいと思っています。

仏検2級を受験したのは20代のころ、今から20年以上前の話だと記憶します。無事に合格し、あまり煌びやかではない私の履歴書に華々しく書き添えたことを覚えています。その後フランス語専門書店「欧明社」本店で働き始め、結婚、育児とライフステージが変化し、多忙な日々を送る中で2級以上を目指すことはありませんでした。2022年2月に欧明社が閉店、選書や輸入業務をしていた経験を生かし、フランス語専門オンライン書店「Les Chats Pitres – レシャピートル」で独立しました。ウクライナ戦争によるフライトの激減、燃料費高、歯止めない円安、順風満帆な出航ではなかったレシャピートルでしたが、一年が過ぎようやくこれからの展望が見え始めてきたところです。「実店舗を開店してほしい」という声が当初からあり、いずれ作家や翻訳者、読者が交流できるサロンのようなリアル店舗を持ちたいと思っています。 多読とは、自分のレベルより易しい本を、辞書を使わずたくさん読んで、語彙や表現を身に着けていく学習方法です。一番取り組みやすいのは、ページに2~3行程度の絵本で、わからない単語や慣用句も絵から想像し、シチュエーションとともに身に着けていく。絵本の読み聞かせを毎日欠かさずすることが、語彙力や文章力を身に着けるのにとても効率的だということを、私自身、自分の子育てを通じて実感しました。子どもの歯が抜けた時、枕の下に抜けた歯を置くと、寝ている間にネズミがきてコインに換えてくれる、というフランスの言い伝えをモチーフとした絵本を、子どもたちに読み聞かせをしたことがあります。それから子供たちは歯が抜けると、今度はどんなコインかな?と楽しみに待つようになりました。語彙力や文章力だけでなく、フランスの豊かな文化知識を得るのにも絵本は最適です。

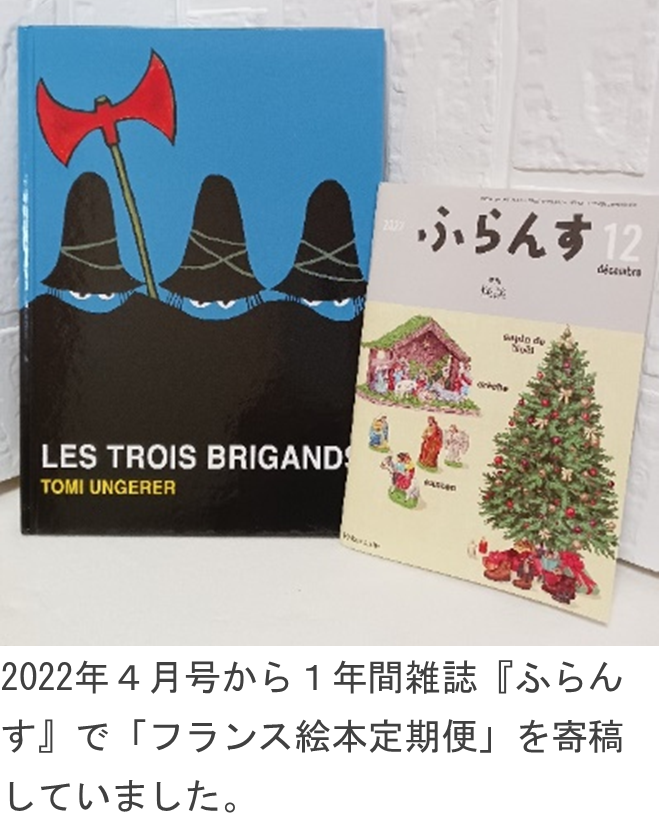

フランス語の絵本を毎月セレクトして、購読者にお届けする「フランス絵本定期便」というサブスク的な選書サービスを始めました。夏はヴァカンス、冬はノエルやガレットなどフランスの文化を意識した選書を心がけています。このサービスは欧明社の時から始めて7年目になりますが、フランス絵本には独特のユーモアセンス、色彩豊かな絵で日本の絵本とは違う楽しみ方があります。小さいときからのフランス絵本の読み聞かせを通して、豊かな文化に触れることはとても大切な経験です。毎日15分程度で読める絵本はとても魅力的なアイテムなのです。

多読とは、自分のレベルより易しい本を、辞書を使わずたくさん読んで、語彙や表現を身に着けていく学習方法です。一番取り組みやすいのは、ページに2~3行程度の絵本で、わからない単語や慣用句も絵から想像し、シチュエーションとともに身に着けていく。絵本の読み聞かせを毎日欠かさずすることが、語彙力や文章力を身に着けるのにとても効率的だということを、私自身、自分の子育てを通じて実感しました。子どもの歯が抜けた時、枕の下に抜けた歯を置くと、寝ている間にネズミがきてコインに換えてくれる、というフランスの言い伝えをモチーフとした絵本を、子どもたちに読み聞かせをしたことがあります。それから子供たちは歯が抜けると、今度はどんなコインかな?と楽しみに待つようになりました。語彙力や文章力だけでなく、フランスの豊かな文化知識を得るのにも絵本は最適です。

フランス語の絵本を毎月セレクトして、購読者にお届けする「フランス絵本定期便」というサブスク的な選書サービスを始めました。夏はヴァカンス、冬はノエルやガレットなどフランスの文化を意識した選書を心がけています。このサービスは欧明社の時から始めて7年目になりますが、フランス絵本には独特のユーモアセンス、色彩豊かな絵で日本の絵本とは違う楽しみ方があります。小さいときからのフランス絵本の読み聞かせを通して、豊かな文化に触れることはとても大切な経験です。毎日15分程度で読める絵本はとても魅力的なアイテムなのです。

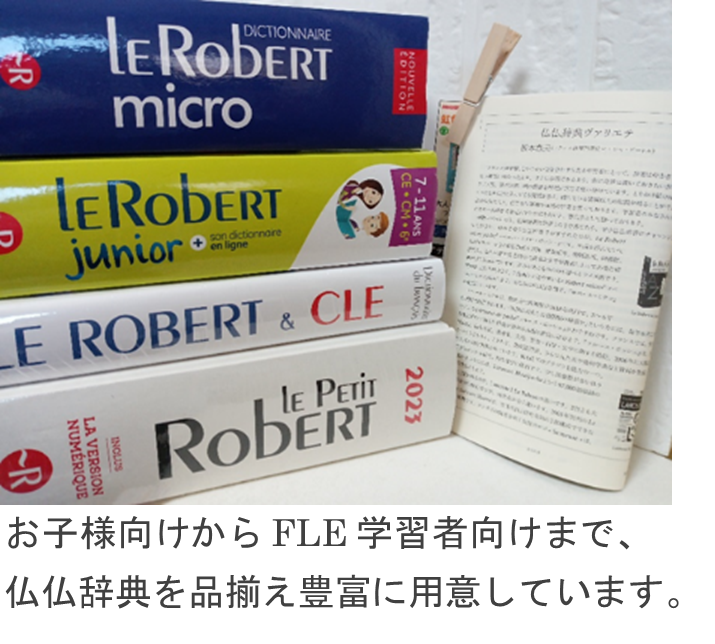

フランス語の原書を読むようになると、仏和辞典では物足りなくなるはず。そこでおすすめしたいのが、仏仏辞典です。フランスではLe Robert社とLarousse社といった大手辞書版元がありますが、語源解説、例文、文法事項など情報が多い Le Robert micro を一般的におすすめしています。廉価なポッシュ版と二色刷りで見やすいハードカバーがあり、私は年齢的に小さな文字が見えにくいので、ハードカバーを日常愛用しています。フランスの広辞苑的存在 Le Petit Robert や、百科事典的仏仏辞典 Le petit Larousse も手元にあると便利です。イラストを多用した Le Robert Benjamin(ロベール家の末っ子)といった、「辞書を引く楽しさ」を学ぶ子供向け辞典や Le Robert junior / Larousse junior といった小学生向けで、イラストや写真、資料が豊富に収録された読みやすい辞書もあります。白水社 『ふらんす』 2023年4月号では特集内にて「仏仏辞典ヴァリエテ」を寄稿しました。選書に困ったときはお気軽にご相談下さい。

フランス語の原書を読むようになると、仏和辞典では物足りなくなるはず。そこでおすすめしたいのが、仏仏辞典です。フランスではLe Robert社とLarousse社といった大手辞書版元がありますが、語源解説、例文、文法事項など情報が多い Le Robert micro を一般的におすすめしています。廉価なポッシュ版と二色刷りで見やすいハードカバーがあり、私は年齢的に小さな文字が見えにくいので、ハードカバーを日常愛用しています。フランスの広辞苑的存在 Le Petit Robert や、百科事典的仏仏辞典 Le petit Larousse も手元にあると便利です。イラストを多用した Le Robert Benjamin(ロベール家の末っ子)といった、「辞書を引く楽しさ」を学ぶ子供向け辞典や Le Robert junior / Larousse junior といった小学生向けで、イラストや写真、資料が豊富に収録された読みやすい辞書もあります。白水社 『ふらんす』 2023年4月号では特集内にて「仏仏辞典ヴァリエテ」を寄稿しました。選書に困ったときはお気軽にご相談下さい。