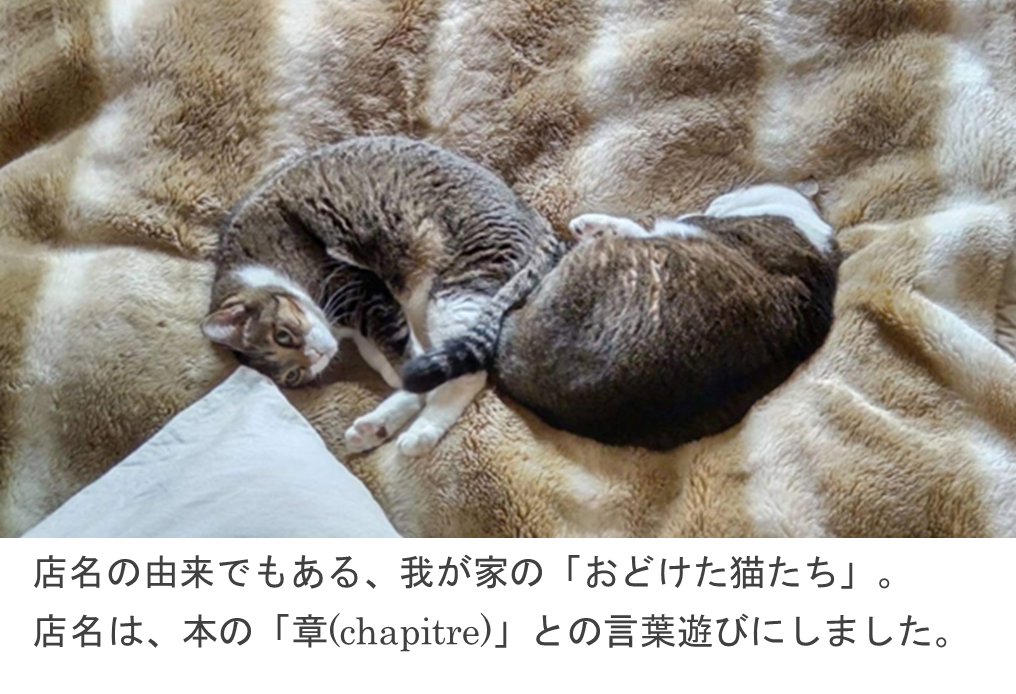

仏検とフランス語書籍とおどけた猫たち

榎本 恵美(レシャピートル書店主)

仏検2級を受験したのは20代のころ、今から20年以上前の話だと記憶します。無事に合格し、あまり煌びやかではない私の履歴書に華々しく書き添えたことを覚えています。その後フランス語専門書店「欧明社」本店で働き始め、結婚、育児とライフステージが変化し、多忙な日々を送る中で2級以上を目指すことはありませんでした。2022年2月に欧明社が閉店、選書や輸入業務をしていた経験を生かし、フランス語専門オンライン書店「Les Chats Pitres – レシャピートル」で独立しました。ウクライナ戦争によるフライトの激減、燃料費高、歯止めない円安、順風満帆な出航ではなかったレシャピートルでしたが、一年が過ぎようやくこれからの展望が見え始めてきたところです。「実店舗を開店してほしい」という声が当初からあり、いずれ作家や翻訳者、読者が交流できるサロンのようなリアル店舗を持ちたいと思っています。

仏検2級を受験したのは20代のころ、今から20年以上前の話だと記憶します。無事に合格し、あまり煌びやかではない私の履歴書に華々しく書き添えたことを覚えています。その後フランス語専門書店「欧明社」本店で働き始め、結婚、育児とライフステージが変化し、多忙な日々を送る中で2級以上を目指すことはありませんでした。2022年2月に欧明社が閉店、選書や輸入業務をしていた経験を生かし、フランス語専門オンライン書店「Les Chats Pitres – レシャピートル」で独立しました。ウクライナ戦争によるフライトの激減、燃料費高、歯止めない円安、順風満帆な出航ではなかったレシャピートルでしたが、一年が過ぎようやくこれからの展望が見え始めてきたところです。「実店舗を開店してほしい」という声が当初からあり、いずれ作家や翻訳者、読者が交流できるサロンのようなリアル店舗を持ちたいと思っています。

■試験対策参考書

「旅行に行く」「映画が好き」「料理を勉強したい」などフランス文化は多角的で、フランス語へのアプローチは人それぞれです。目的に合った参考書を使って学習するのが一番効率的ですが、学習手段を見つけるのはなかなか難しいものです。その場合、仏検やDELFといった試験対策の参考書がおすすめです。参考書は初級から上級レベルまで刊行されており、設問を解きながら、レベルに応じた文法事項、語彙、表現などが習得できます。仏検の参考書は全国各地の大型書店の棚に並んでいて、なかでも前年度の過去問題を詳細な解説付きで掲載したAPEFの『仏検公式ガイドブック』(駿河台出版社刊)は毎年4月に刊行されます。新しい年度の幕開けを感じてやる気が湧いてくるものです。日本では圧倒的に仏検受験者数が多いのですが、世界基準であるDELFも近年受験者が増えているようです。DELFのB2を保持していれば、フランスの大学入学免除にもなります。当店は洋書をメインに取り扱っていますが、仏検参考書も販売しています。ディクテや文書作成など苦手科目克服のための教材やアプリ版教材なども取り揃えています。

■リーダー/多読教材

書く・聞く・読む・話すをまんべんなく学習できる「試験対策参 考書」と並行して、学びの手段として、内容のある何かを「読む」ことにも挑戦してほしいと書店員として願っています。フランス語で書かれた文学作品を読むことは、初学者には少しハードルが高いと思われますが、レベルに応じた文法や語彙でリライトされた文学作品をラインナップした「グレーデッド・リーダー」があります。FLE (Français Langue Etrangère – 外国語としてのフランス語教育)大手出版社CLEやDidier、Hachette FLEでは、ユゴーの Les Misérables、モーパッサンの短編集、Arsène Lupinシリーズなど、古典をはじめジャンルに富んだストーリーが実に多くあり、楽しく読めるような工夫がされていて多読におすすめです。グレーデッド・リーダーとはいえ、原書を読了した時の達成感は大きいものです。作品が気に入ったら、オリジナルに挑戦するのもいいと思います。フランス文学を読むことで選書の幅が広がり、多様な価値観、独特のユーモアセンスを培い、それはやがて人生を豊かにしてくれる土壌となります。

■フランス絵本

多読とは、自分のレベルより易しい本を、辞書を使わずたくさん読んで、語彙や表現を身に着けていく学習方法です。一番取り組みやすいのは、ページに2~3行程度の絵本で、わからない単語や慣用句も絵から想像し、シチュエーションとともに身に着けていく。絵本の読み聞かせを毎日欠かさずすることが、語彙力や文章力を身に着けるのにとても効率的だということを、私自身、自分の子育てを通じて実感しました。子どもの歯が抜けた時、枕の下に抜けた歯を置くと、寝ている間にネズミがきてコインに換えてくれる、というフランスの言い伝えをモチーフとした絵本を、子どもたちに読み聞かせをしたことがあります。それから子供たちは歯が抜けると、今度はどんなコインかな?と楽しみに待つようになりました。語彙力や文章力だけでなく、フランスの豊かな文化知識を得るのにも絵本は最適です。

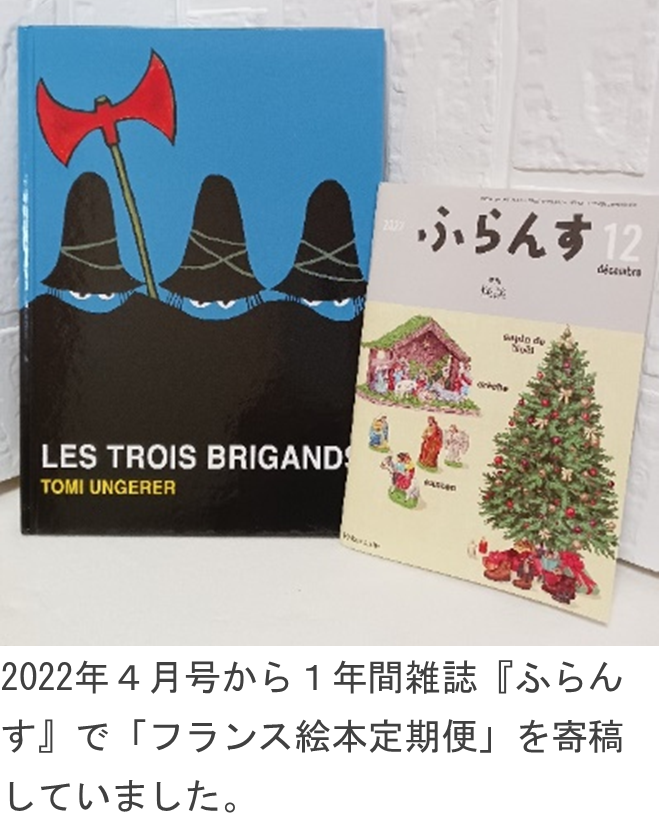

フランス語の絵本を毎月セレクトして、購読者にお届けする「フランス絵本定期便」というサブスク的な選書サービスを始めました。夏はヴァカンス、冬はノエルやガレットなどフランスの文化を意識した選書を心がけています。このサービスは欧明社の時から始めて7年目になりますが、フランス絵本には独特のユーモアセンス、色彩豊かな絵で日本の絵本とは違う楽しみ方があります。小さいときからのフランス絵本の読み聞かせを通して、豊かな文化に触れることはとても大切な経験です。毎日15分程度で読める絵本はとても魅力的なアイテムなのです。

多読とは、自分のレベルより易しい本を、辞書を使わずたくさん読んで、語彙や表現を身に着けていく学習方法です。一番取り組みやすいのは、ページに2~3行程度の絵本で、わからない単語や慣用句も絵から想像し、シチュエーションとともに身に着けていく。絵本の読み聞かせを毎日欠かさずすることが、語彙力や文章力を身に着けるのにとても効率的だということを、私自身、自分の子育てを通じて実感しました。子どもの歯が抜けた時、枕の下に抜けた歯を置くと、寝ている間にネズミがきてコインに換えてくれる、というフランスの言い伝えをモチーフとした絵本を、子どもたちに読み聞かせをしたことがあります。それから子供たちは歯が抜けると、今度はどんなコインかな?と楽しみに待つようになりました。語彙力や文章力だけでなく、フランスの豊かな文化知識を得るのにも絵本は最適です。

フランス語の絵本を毎月セレクトして、購読者にお届けする「フランス絵本定期便」というサブスク的な選書サービスを始めました。夏はヴァカンス、冬はノエルやガレットなどフランスの文化を意識した選書を心がけています。このサービスは欧明社の時から始めて7年目になりますが、フランス絵本には独特のユーモアセンス、色彩豊かな絵で日本の絵本とは違う楽しみ方があります。小さいときからのフランス絵本の読み聞かせを通して、豊かな文化に触れることはとても大切な経験です。毎日15分程度で読める絵本はとても魅力的なアイテムなのです。

■仏仏辞典

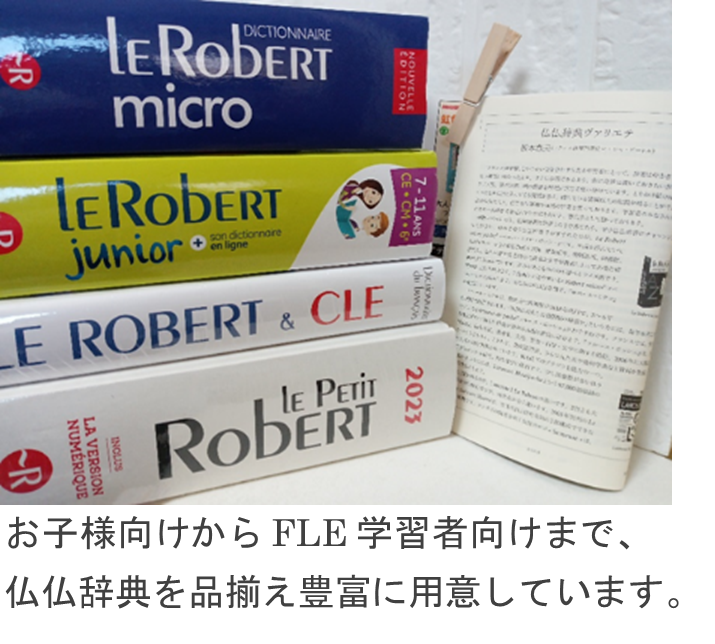

フランス語の原書を読むようになると、仏和辞典では物足りなくなるはず。そこでおすすめしたいのが、仏仏辞典です。フランスではLe Robert社とLarousse社といった大手辞書版元がありますが、語源解説、例文、文法事項など情報が多い Le Robert micro を一般的におすすめしています。廉価なポッシュ版と二色刷りで見やすいハードカバーがあり、私は年齢的に小さな文字が見えにくいので、ハードカバーを日常愛用しています。フランスの広辞苑的存在 Le Petit Robert や、百科事典的仏仏辞典 Le petit Larousse も手元にあると便利です。イラストを多用した Le Robert Benjamin(ロベール家の末っ子)といった、「辞書を引く楽しさ」を学ぶ子供向け辞典や Le Robert junior / Larousse junior といった小学生向けで、イラストや写真、資料が豊富に収録された読みやすい辞書もあります。白水社 『ふらんす』 2023年4月号では特集内にて「仏仏辞典ヴァリエテ」を寄稿しました。選書に困ったときはお気軽にご相談下さい。

フランス語の原書を読むようになると、仏和辞典では物足りなくなるはず。そこでおすすめしたいのが、仏仏辞典です。フランスではLe Robert社とLarousse社といった大手辞書版元がありますが、語源解説、例文、文法事項など情報が多い Le Robert micro を一般的におすすめしています。廉価なポッシュ版と二色刷りで見やすいハードカバーがあり、私は年齢的に小さな文字が見えにくいので、ハードカバーを日常愛用しています。フランスの広辞苑的存在 Le Petit Robert や、百科事典的仏仏辞典 Le petit Larousse も手元にあると便利です。イラストを多用した Le Robert Benjamin(ロベール家の末っ子)といった、「辞書を引く楽しさ」を学ぶ子供向け辞典や Le Robert junior / Larousse junior といった小学生向けで、イラストや写真、資料が豊富に収録された読みやすい辞書もあります。白水社 『ふらんす』 2023年4月号では特集内にて「仏仏辞典ヴァリエテ」を寄稿しました。選書に困ったときはお気軽にご相談下さい。

■最後に

フランス文学を原書で読むことが、私にとって長い間フランス語を学習する動機でもありました。カミュの作品を通して人生の不条理を知り、スタンダールの愛の表現に酔い、プレヴェールのテキストに自由に羽ばたく鳥を見出し、モディアノの記憶の追体験をする。フランス文学は、私の価値観や人生観を豊かにしました。フランス語を取得することはゴールではなく、新たなスタートです。仏検で身に着けたフランス語力を生かして、学習者の皆さんが多様な分野で活躍されることを願ってやみません。そして私は自分にできる事をコツコツと、フランス書籍を身近に感じるような書店を目指していきたいと思います。■フランス語専門オンライン書店「Les chats pitres レシャピートル」

X(旧ツイッター)、Instagram、Facebook 等 SNS で新刊や書籍の情報を配信しています! ツイート

ツイート